Em clima de revolta social, Os Miseráveis não decepciona

“Os Miseráveis” (2019) é o primeiro longa-metragem de de Ladj Ly, diretor nascido em Mali e residente na França. Tem como base um curta de mesmo nome (de 2017) e foi consagrado no Festival de Cannes com o Prêmio do Júri, dividindo a honraria com “Bacarau”, de Kleber Mendonça Filho. São, aliás, dois filmes que têm muito em comum, tratando de uma reação à violência e autoritarismo de quem se acha acima da lei. Ambos os filmes, apesar de diferentes em outros aspectos, estão entre as obras recentes que melhor refletem o seu tempo. Muitos também comparam “Os Miseráveis” a “Faça a Coisa Certa” (1989), de Spike Lee, devido ao final explosivo. E a comparação tem mesmo tudo a ver. A trama segue o ponto de vista de uma dupla de policiais. Um deles sai da província para ir trabalhar em Paris, mais especificamente na brigada anti-crime de Montfermeil. O lugar serviu de locação para o romance clássico de Victor Hugo, daí o motivo do título do filme, que serve como homenagem a “Os Miseráveis” mais famoso e também como referência a uma situação social ainda muito complicada na região. O policial que está chegando, Pento, vivido por Damien Bonnard (de “Na Vertical”), é o que mais se aproxima do espectador, já que tem uma visão mais pacífica e totalmente alheia da rotina daquela sociedade e da atuação de seus colegas policiais, de nomes Gwada (Djibril Zonga) e Chris (Alexis Maneti). Como o público, ele acha estranho o estilo de trabalho de seus novos colegas, bastante violentos e cheios de si. E há as figuras das crianças marginalizadas. Há o garotinho que brinca com um drone, que filma tanto espaços privados quanto imagens públicas e que será crucial para a trama; há um outro que rouba um filhote de leão de um circo e que sofrerá violência mais adiante; e há toda uma fauna de adultos e crianças que têm sua importância para a história. O que se deve destacar como um dos méritos do filme é o quanto o jovem cineasta é capaz de povoar sua trama com vários personagens e várias situações e conseguir dar complexidade e profundidade a todos, tanto aos policiais quanto aos que vivem à margem da sociedade. Alguns podem ficar surpresos com o fato de o diretor abrir e encerrar o filme com o ponto de vista dos policiais. De todo modo, a escolha não tira a voz das crianças. Ao contrário, é fácil se sentir incomodado com a atitude autoritária e torcer por uma revolta. Quanto a isso, o filme não decepciona.

Cardápio de O Poço tem pratos de capitalismo, comunismo e coronavírus

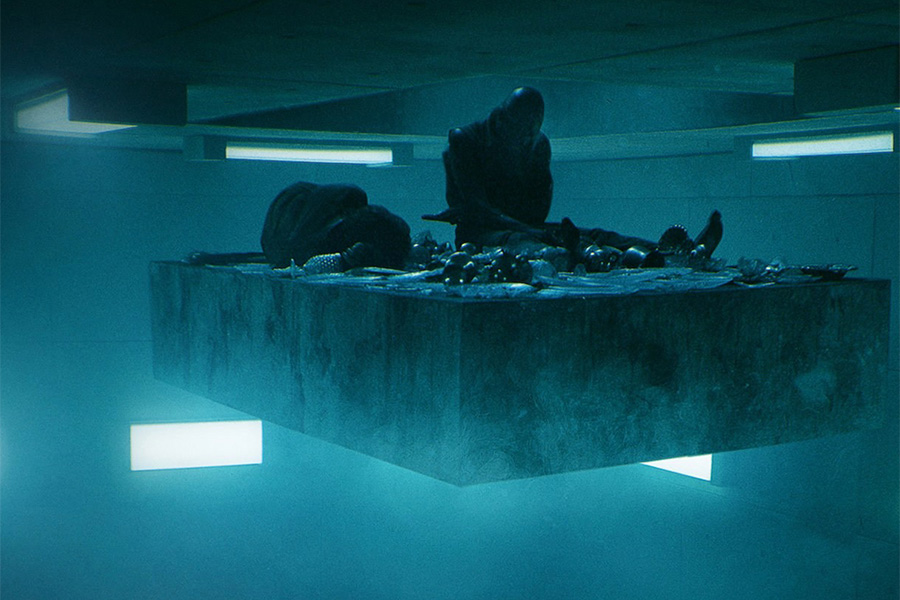

É fortuito que o lançamento em streaming do terror espanhol “O Poço” tenha acontecido justamente no dia em que grande parte do país entrou em uma quarentena devido à ameaça do coronavírus. A obra foi rodada com antecedência e sua estreia já havia sido agendada pela Netflix meses antes do começo da pandemia. Mesmo assim, o primeiro longa dirigido por Galder Gaztelu-Urrutia rende comparações com a realidade atual. Escrito por David Desola (“Almacenados”) e Pedro Rivero (“Psiconautas, As Crianças Esquecidas”), o roteiro acompanha Goreng (Ivan Massagué), um sujeito que acorda certo dia em uma estranha prisão vertical. Ele divide sua cela com Trimagasi (Zorion Eguileor), que lhe explica o funcionamento daquele lugar: todos os dias, a comida dos prisioneiros é servida no primeiro andar, e uma plataforma flutuante desce os alimentos, andar por andar, até chegar ao final. Quem se encontra nos andares acima se serve à vontade, ao passo que falta comida para quem fica nas camadas inferiores. A relação capitalista é óbvia: enquanto sobram recursos para alguns poucos no topo, que se empanturram de comida até não poderem mais, as pessoas das, digamos, classes mais baixas passam – e até morrem de – fome. É uma lógica explicitada logo de início, quando a narrativa afirma: “Existem três tipos de pessoas. Aqueles que estão em cima, aqueles que estão embaixo e aqueles que caem”. A divisão vertical de classes está muito bem estabelecida. E a ascensão social, tão cara ao neoliberalismo, da-se de maneira arbitrária, quando os “residentes” mudam-se para outros andares aleatórios no início de cada mês. Assim, se no começo Goreng e Trimagasi sobrevivem comendo os restos deixados pelas pessoas dos mais de 40 andares acima, existe a possibilidade de, no mês seguinte, eles passarem para algum dos incontáveis andares abaixo. O individualismo visto no filme encontra reflexos nos noticiários da nova realidade. Enquanto deste lado da tela, os supermercados não dão conta de repor os alimentos que a população está estocando-os sem necessidade, no filme a economia e o bom senso, que poderiam ser soluções possíveis para o dilema dos prisioneiros, mas não aplicadas. Se em vez de comerem tudo o que veem pela frente, os prisioneiros se servissem apenas do necessário, haveria recursos suficientes para todo mundo. Uma solução, digamos, socialista. Mas a solidariedade não prospera contra o individualismo, nessa alegoria sobre o capitalismo selvagem – e sanguinário. Quem está nos andares de cima não fala com quem está embaixo. Cada um só se importa consigo mesmo. E logo até o bem-intencionado Goreng descobre que única maneira de conseguir transmitir uma mensagem humanitária é pelo medo. Uma revolução comunista? Embora a metáfora original seja clara, também é possível relacionar a situação representada no longa com o enfrentamento do coronavírus, em que, ao menos em alguns casos, o medo conseguiu unir diferentes lideranças, diferentes partidos, em uma única causa – embora certas pessoas dos andares de cima prefiram não falar com elas e ignorar o problema. Mas, ao priorizar as metáforas e a necessidade de “passar uma mensagem”, o diretor Galder Gaztelu-Urrutia acaba sacrificando a narrativa em prol do martelamento constante da moral da história. Isto o leva a perder o controle no terceiro ato. Por mais que continue clara, sua mensagem se mostra um mero subterfúgio para cenas violentas que se estendem além da conta. Por outro lado, o tédio, comum a obras sobre de encarceramento, é inexistente. A montagem prioriza uma passagem de tempo acelerada, e meses inteiros se passam em questão de minutos, enquanto o diretor atira metáforas para todos os lados, na esperança de resultar em alguma coisa. A amplitude de possibilidades de interpretações permite que se faça diferentes relações acerca daquilo que é mostrado na tela, mas também decorre da falta de sustentação da trama, tão rala que quase não serve nada em seu prato.

Ready or Not diverte com mistura de terror, comédia e crítica social

Agendado para chegar nos cinemas brasileiros no ano passado, “Ready or Not” acabou saindo direto em VOD. E como os cinemas estão agora fechados, é uma boa oportunidade para o público brasileiros descobrir esse divertido filme, que está sendo disponibilizado com títulos diferentes, como “O Ritual” e “Casamento Sangrento”, dependendo da plataforma. Não é novidade que o cinema goste de retratar as discrepâncias sociais entre as classes menos e as mais favorecidas. No ano passado, uma grande leva de filmes abordou essa questão, de maneira direta ou indireta, como “Parasita”, “Coringa” e “Nós”. Por trás da tendência, claro, há uma razão política. Desde a eleição de Donald Trump, muito se tem falado a respeito do 1% mais rico, ou seja, sobre empresários bilionários que enxergam o restante da população como meras engrenagens na máquina que produz a riqueza deles. “Ready or Not” faz sua crítica por meio de metáforas. E o faz não apenas de maneira eficaz, como extremamente divertida. O roteiro dos novatos Guy Busick (da série “Watch Over Me”) e Ryan Murphy (“Minutes Past Midnight”) acompanha Grace (Samara Weaving), uma jovem de família humilde prestes a se casar com o milionário Alex (Mark O’Brien). Grace nunca se sentiu parte de uma família, e espera que isso mude uma vez que ela adentre o clã Le Domas, donos de um império iniciada pela venda de jogos de tabuleiro. Seu desejo de ser abraçada pelo calor familiar a faz ignorar as estranhezas dos Le Domas. Mas tudo muda na noite do casamento – realizado na mansão deles. Em vez de aproveitar a sua lua de mel, Grace é convidada a participar de um jogo envolvendo toda a família. Trata-se, segundo eles explicam, de uma tradição, uma maneira de acolher novos membros. A ideia é que ela retire uma carta de baralho e isso vai determinar o jogo daquela noite. Porém, quando ela retira uma carta escrita “esconde-esconde”, é iniciado um jogo mortal, no qual os Le Domas precisam caçar e matar a noiva até o amanhecer, numa cerimônia de sacrífico que garantirá a manutenção da fortuna deles. A crítica social proposta pelo roteiro é explicitada ao longo de toda a narrativa. A figura demoníaca com a qual a família fez um pacto em troca de riqueza pode ser entendida como o próprio capitalismo. E, para completar, os personagens são caricatos. A família Le Domas é composta por pessoas desprovidas de emoção e incapazes de assumir responsabilidades pelas suas ações – como é o caso da cunhada (Melanie Scrofano) de Grace que “acidentalmente” mata alguns dos empregados da casa. O único a ganhar um pouco mais de atenção é Daniel (Adam Brody), visto como alguém preso às tradições da família, mesmo discordando delas. Por mais que também não ganhe um grande desenvolvimento narrativo, a protagonista Grace acaba se destacando pelo carisma de Samara Weaving. A atriz, que já havia chamado atenção na comédia de terror “A Babá”, encarna a sua personagem com graça, sangue e determinação. Vinda de lares adotivos, Grace acreditava que sua vida só estaria completa se ela participasse de uma família. Por isso, ela se “disfarça” como um futuro membro dos Le Domas, vestindo-se e portando-se do jeito que ela julgava ser digno da alta sociedade. À medida que o filme avança, porém, seu comportamento muda. Tal mudança é acompanhada pelas alterações no figurino. Ao mesmo tempo, ela conhece os segredos sujos daquelas pessoas e estes segredos ficam impregnados na sua roupa. Os diretores Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett são os mesmos do terror de found footage “O Herdeiro do Diabo” (2014). Aqui, porém, pisam no freio para investir em uma trama mais leve e divertida. Mas isso não os impede de criarem sequências impactantes, como enfiar pregos na mão da mocinha e fazê-la dar tiros numa criança. A mistura de terror e comédia é eficaz. Ambos são gêneros que dependem de um timing muito específico para funcionarem, ambos provocam reações físicas no espectador (o riso e o susto) e ambos servem de metáforas para situações contemporâneas. “Ready or Not” é um ótimo exemplo de como essa combinação pode divertir.

O Oficial e o Espião coloca Roman Polanski na berlinda

Recebido por piquetes feministas e manifestações de repúdio na França, o novo filme de Roman Polanski colocou o diretor na berlinda. Mas não por conta de cenas polêmicas, que inexistem. Na verdade, ele incomoda ativistas por algo que jamais explicita, apenas sugere sutilmente em seu subtexto. “O Oficial e o Espião” aborda o tema da inocência, o fato de alguém ser julgado e condenado por um crime que não cometeu. O problema, para muitas, é que o cineasta busca comparar o caso Dreyfus com seu próprio caso. Polanski foi condenado por estupro, admitiu o crime e fugiu dos EUA para a França para escapar da prisão nos anos 1970, situação que voltou à tona no bojo do movimento #metoo e após o surgimento de novas denúncias de supostas vítimas daquele período, acusações que mancharam definitivamente sua biografia. Mas o tema também se integra perfeitamente à fase mais recente dos filmes de Polanski, alimentada por uma dramaturgia humanista desde “O Pianista” (2002) e, refletindo os lançamentos mais próximos, calcada em diálogos – elementos enfatizados em “Deus da Carnificina” (2011) e “A Pele de Vênus” (2013), ambos baseados em peças de teatro. A obra atual ainda apresenta similaridades com “O Escritor Fantasma” (2010), que, como esta, também era uma adaptação de romance de Robert Harris, roteirizada pelo próprio autor. Formalmente falando, “O Oficial e o Espião” surge como um misto desses trabalhos, já que é centrado em conversas e contém poucas cenas de ação, mas também cria uma atmosfera de suspense e apreensão, levando em consideração o quanto o protagonista, o Coronel Georges Picquart (Jean Dujardin), vê-se envolvido em um jogo de cartas marcadas por membros antissemitas do corpo de superiores do exército francês, ao descobrir e tentar reparar uma injustiça: a prisão do oficial Alfred Dreyfus (Louis Garrel), o militar judeu mais proeminente do país, acusado de alta traição. A história reproduz um escândalo bastante conhecido na França e o título original, “J’Accuse”, refere-se ao editorial de mesmo nome escrito pelo romancista Émile Zola, que denunciou a conspiração por trás do envio de Dreyfus à prisão da Ilha do Diabo. O artigo foi publicado no jornal francês L’Aurore em 13 de janeiro de 1898 – e pode ser encontrado facilmente na internet – , três dias após o verdadeiro traidor, Esterhazy (no filme vivido por Laurent Natrella), ser inocentado pela justiça. Há muitos méritos artísticos no trabalho de Polanski. E não deixa de ser uma satisfação ver mais um trabalho do diretor, que é um verdadeiro mestre, pertence ao primeiro escalão e tem uma filmografia riquíssima, mostrando aos 88 anos um vigor artístico e uma capacidade técnica que muitos cineastas jovens jamais atingirão. Muitos pensam assim, tanto que Polanski foi premiado no Festival de Veneza e no César (o Oscar francês) como Melhor Diretor, justamente no momento em que o esforço para seu cancelamento atingiu o auge. O filme também se torna muitíssimo relevante nesses tempos de fake news, de pós-verdade. A trama mostra, de forma didática, como uma mentira vira verdade por imposição de forças superiores e essencialmente más. Na história, os inimigos de Dreyfus não se contentam em maltratar e manchar sua carreira; precisam também humilhá-lo. Nisso, entra a questão do antissemitismo, que na época já era forte, mas cresceria muito mais nos anos seguintes para se converter em ideologia política – o nazismo. Mas também poderia entrar, como ressaltam as contrariedades, a própria cultura do “cancelamento” social, que Polanski enxerga como o monstro que lhe acusam de ser. Por isso, fala-se mal de “O Oficial e o Espião”. Por isso, fala-se bem dessa obra, agora disponibilizada para locação virtual. Definitivamente, fala-se muito deste filme em que o nome de Roman Polanski parece ter sido grafado com caixa mais alta que o normal.

Terror de A Hora da Sua Morte mata minutos preciosos da sua vida

Os telefones celulares deixaram de ser uma comodidade e se tornaram uma necessidade. Ao mesmo tempo, a dependência deste tipo de tecnologia se transformou em vício. A imensidão da realidade foi substituída pela limitação da tela. O afeto humano deu lugar à gratificação digital. Portanto, não é nenhuma surpresa que o gênero de terror tenha visto aí uma oportunidade a ser explorada. É o caso de “A Hora da Sua Morte”, cuja proposta é discutir a dependência dos aplicativos do celular. Porém, sua abordagem rasa e ultrapassada o torna tão dispensável quanto aquelas notificações que arrastamos para o lado sem ler. Escrito e dirigido por Justin Dec (fazendo aqui a sua estreia em longas-metragens), o filme tem início mostrando um grupo de jovens em uma festa. Sentados à mesa, com seus celulares à mão, eles descobrem um aplicativo chamado Countdown que, supostamente, diz a hora exata da sua morte. Como brincadeira, todos o instalam. Enquanto alguns se divertem com o fato de ainda terem dezenas de anos pela frente, uma das participantes se assusta ao perceber que sua morte está agendada para dali a três horas. Temendo o destino trágico, ela se recusa a entrar no carro com o namorado bêbado. Em vez disso, vai a pé para casa. Porém, ao chegar lá, é atacada por um demônio que veio “cobrar” a morte dela na hora prevista. Em seguida, conhecemos a protagonista: a enfermeira Quinn (Elizabeth Lail). Ela trabalha em um hospital movimentado e evita contato com a família desde a morte da sua mãe. Quinn fica sabendo do aplicativo e o instala. Depois de descobrir que sua morte está agendada para acontecer em poucos dias, ela começa a ter estranhas visões e resolve investigar o aplicativo, procurando uma forma de vencê-lo antes que o cronometro chegue ao zero. “A Hora da Sua Morte” levanta questionamentos interessantes a respeito da curiosidade relacionada à nossa própria mortalidade e da segurança gerada pela ignorância acerca deste assunto. Nada disso, porém, é bem explorado. Os personagens são guiados apenas pela banalidade das suas relações com a tecnologia. Assim, a amplitude desta discussão se transforma em uma trama rasa sobre os perigos de não se ler os termos e condições dos aplicativos. Além do mais, nenhum dos coadjuvantes – inclui-se aí um jovem que também instalou o aplicativo, a irmã da protagonista, um excêntrico especialista em tecnologia e um padre nerd obcecado por demônios – ganha muito desenvolvimento, o que é até esperado nesse tipo de produção. Mas isto se torna mais irritante porque o filme insiste em soluções canhestras para comprovar a ameaça do aplicativo mortal. Tais soluções reforçam a incapacidade do cineasta em criar situações verossímeis, capazes de gerar alguma empatia pelos personagens. Em vez disso, ficamos torcendo para que sejam punidos logo pela sua estupidez. Ainda assim, o diretor estreante acerta na composição de algumas cenas, especialmente quando usa a profundidade de campo para fazer o demônio se esconder em meio às sombras. A visualidade do vilão também é bem explorada, lembrando a imagem icônica do ceifador. Os méritos, porém, são poucos. E durante a maior parte de “A Hora da Sua Morte”, o público fica mesmo contando os minutos perdidos de sua vida, até o filme acabar.

Martin Eden traz o desempenho que ofuscou Joaquin Phoenix como Coringa

“Martin Eden”, uma fascinante história do escritor norte-americano Jack London (1876-1916) com elementos autobiográficos, deu origem a um filme italiano que discute questões atualíssimas. Essas questões dizem respeito às relações entre as classes sociais refletidas pela literatura, à relação desta com o mercado editorial, à liberdade de expressão, à natureza da criação, ao compromisso ético do escritor consigo mesmo e com suas crenças políticas e responsabilidades sociais, ao papel do indivíduo nas transformações socioculturais e políticas. O veículo para expressar os questionamentos é o personagem-título do filme, o escritor Martin Eden, mostrado na complexidade necessária para abranger as diversas dimensões de sua experiência concreta, de suas angústias, contradições, de seu ativismo inspirado na leitura de Herbert Spencer (1820-1903), de suas relações com anarquistas e comunistas, de seu desenvolvimento como escritor a partir de uma vida de baixa renda, mirando a classe alta, tentando ser como eles. Da forma como lidará com o sucesso tão buscado, mas, ao mesmo tempo, tão massacrante. O contexto histórico é o do período anterior à 1ª Guerra Mundial, de grande efervescência cultural, propício à conquista de espaços e descobertas incentivadoras, mas tenso, conflitivo. O foco do filme, porém, coerentemente com as teses de um chamado darwinismo social de Spencer, está no indivíduo, na sua batalha pessoal frente aos demais e à coletividade. As sociedades se desenvolveriam a partir da realização individual de forma positivamente evolutiva. Isso está no modo de ser do personagem, embora enfatizando mais o mistério do que o progresso inexorável. Mais a crise do que o otimismo. No papel do escritor Martin Eden está Luca Marinelli, um grande ator que surgiu há dez anos em “A Solidão dos Números Primos” (2010) e também esteve no vencedor do Oscar “A Grande Beleza” (2013). Ele mergulhou intensamente na atuação e conseguiu expressar muito bem as muitas faces, fases, sentimentos e pensamentos do personagem. Teve o reconhecimento por essa brilhante performance, conquistando o prêmio de melhor ator no Festival de Veneza, no ano em que Joaquin Phoenix levou tudo pelo papel em “Coringa”. Marinelli foi o único a conseguir vencê-lo, ao menos uma vez. “Martin Eden” foi bem recebido e premiado também nos Festivais de Toronto, Sevilha e do Rio. A direção de Pietro Marcello imprime a “Martin Eden” uma dinâmica e uma força envolvidas por belas sequências que mesclam imagens ficcionais e documentais e, claro, alimentadas pelo desempenho criativo de Luca Marinelli, que está em todas as cenas, garantindo o filme com seu talento. O elenco de apoio também está muito bem dirigido, sustentando a trama. É verdade que o cinema italiano da atualidade não consegue competir com o grande cinema italiano do passado, mas isso não significa que não haja belos trabalhos a apreciar. “Martin Eden” é um deles.

O Homem Invisível transforma masculinidade tóxica em terror

A Universal Pictures já foi a principal referência do cinema de horror em Hollywood, lar do primeiro “Drácula”, depois “Frankenstein”, “A Múmia”, “O Homem Invisível”, “O Lobisomem” e “O Monstro da Lagoa Negra”, que renderam variadas continuações e derivados. Foi um sucesso estrondoso que durou mais de duas décadas, entre os anos 1930 e 1950. E que nunca mais se repetiu. Tanto que as tentativas de retomar essa era de ouro resultou numa sucessão de fracassos – tendência comprovada, recentemente, entre as refilmagens de “O Lobisomem” de 2010 e “A Múmia” de 2017. “O Homem Invisível”, inspirado na obra centenária do escritor W.G. Wells, jamais foi um personagem tão marcante quanto os demais. Mas o australiano Leigh Whannell, apesar de ter dirigido apenas dois longas, já tinha originado duas franquias de terror bem-sucedidas, “Jogos Mortais” e “Sobrenatural”. E ao reinventar completamente a premissa do personagem, deu à luz o primeiro remake/reboot digno do legado clássico da Universal. Seu grande acerto foi proporcionar uma mudança completa de ponto de vista. Sua história passa a acompanhar a esposa do cientista-monstro, uma mulher que foge de um casamento abusivo, escapando literalmente de sua prisão, uma moderna e sofisticada casa de vidro em uma primeira sequência cheia de tensão. Vivida pela excelente Elisabeth Moss (de “Handmaid’s Tale”), Cecilia Kass consegue unir a fragilidade e a fortaleza em um único personagem, uma mulher tão profundamente traumatizada pelo marido que duvida até que ele esteja morto, quando essa notícia lhe é apresentada. Mas a verdade é que ele deu um jeito de forjar a própria morte e se tornou invisível para atormentá-la. Obviamente ninguém acredita nessa história e ela é tida como louca. O próprio filme explora a possibilidade de que tudo não passa de loucura da personagem. O interessante é que jamais vemos os maus tratos sofridos por Cecilia durante o casamento. Ele é expresso apenas pelo medo intenso que ela sente do marido sádico. Tampouco vemos o terror que a apavora nos momentos mais intensos da produção. Um dos feitos mais fantásticos do filme é sua capacidade de transmitir um clima de medo e tensão constantes, com a simples sugestão de que há uma ameaça invisível à solta em qualquer parte da tela. Whannell explora os cenários e enfatiza os espaços amplos da residência, enquadrando a protagonista sempre nos cantos das cenas, enquanto os móveis e as paredes ocupam os dois terços restantes da imagem. Quem tiver a oportunidade de ver o filme em uma sala IMAX, deve aproveitar essa chance para absorver o impacto cinematográfico dessa opção. A elegância dos planos, quase sem close-ups, é um dos destaques da encenação, assim como o uso magnífico do som e da trilha musical, que amplificam o horror da situação sofrida pela desacreditada personagem. Vale destacar o nome do compositor: o inglês Benjamin Wallfisch, que havia trabalhado em filmes como “Blade Runner 2049” e “It – A Coisa”, entre outros. Mas é neste “O Homem Invisível” que vemos a excelência de seu trabalho. Em entrevista ao site Moviemaker, ele contou que se inspirou na trilha de Bernard Herrmann para “Psicose”. Ou seja, há momentos de completo silêncio e outros em que a música irrompe como uma faca nas mãos de alguém louco ou desesperado. Há outros elementos hitchcockianos em “O Homem Invisível”, como as reviravoltas e surpresas. Diferente de muitos filmes do gênero, isso ajuda a trama a chegar ao seu clímax sem perder força e intensidade, fazendo o espectador prender a respiração. Há também uma dose generosa de gore e pelo menos uma cena de ação fora de série, passada num manicômio. Claro que ter uma atriz como Elisabeth Moss, que já interpretou outras mulheres sofridas em séries como “Top of the Lake” e “The Handmaid’s Tale”, faz uma diferença e tanto, e ela entrega a alma nas cenas, ao manifestar fisicamente a luta contra a violência doméstica e o abuso sexual, numa performance que simboliza o embate de inúmeras vítimas de feminicídio, assédio e masculinidade tóxica.

Você Não Estava Aqui denuncia consequências da uberização da economia

O britânico Ken Loach é um dos diretores de cinema mais importantes em atividade. Seu trabalho tem cunho realista e forte conotação política, ao abordar personagens da classe trabalhadora sofrendo as consequências de um sistema econômico que os exclui e oprime de muitas formas. Aborda também as respostas e caminhos que os trabalhadores acabam encontrando para lidar com esse clima avassalador a que estão, querendo ou não, submetidos. Seus filmes, como “Meu Nome é Joe” (1998), “Pão e Rosas” (2000), “À Procura de Eric” (2009), “A Parte dos Anjos” (2012) e “Eu, Daniel Blake” (2016) são lições exemplares. Outros, como “Rota Irlandesa” (2011) e “Jimmy’s Hall” (2014), tratam de questões históricas irlandesas, mas também mantém sempre o ponto de vista do trabalhador. São grandes filmes dele também “Terra e Liberdade” (1995), sobre a guerra civil espanhola, e “Ventos da Liberdade” (de 2006), que trata da guerrilha irlandesa frente ao colonialismo inglês. Mas esses são apenas exemplos recentes de uma obra vasta e muito importante, que acumula prêmios desde os anos 1960, incluindo duas Palmas de Ouro. Em “Você Não Estava Aqui”, Ken Loach aborda os novos rumos do capitalismo que, com o colapso do emprego formal, vende a ilusão do empreendedorismo, o trabalho por conta própria, que, de tão precarizado, se aproxima não da liberdade individual, mas justamente de seu contrário, a escravização. O sistema econômico que adula e impõe condutas afeta de tal modo a vida pessoal dos trabalhadores, com a precarização do trabalho e dos direitos, que produz inevitáveis rupturas nas relações humanas e familiares. Na trama do filme, Ricky (Kris Hitchen) acredita na fantasia do empreendedorismo e vai ser motorista por conta própria, adquirindo uma van novinha, a ser paga em prestações. Para tal, compromete a mobilidade de sua mulher, Abby (Debbie Honeywood), que é uma dedicada cuidadora de idosos. A vida dos dois filhos do casal, especialmente do menino adolescente, também sofrerá muitas consequências sérias com essa decisão. Não demorará muito para que Ricky descubra que, como diz o seu patrão, “o negócio é seu, mas a franquia é nossa”. Com essas cartas, o jogo é pesado, não sobra tempo para nada e qualquer falta será punida com pesadas multas. E por aí vai. O diretor pergunta se é sustentável recebermos nossas compras por meio de uma pessoa que dirige uma van 14 horas por dia. E acrescenta: isso é melhor do que ir a uma loja e interagir com o vendedor? Explica que isso não é um erro, mas a lógica do desenvolvimento da economia de mercado. Segundo ele, o trabalho informal acaba com as vidas e os pobres é que pagam o preço. O contexto da ação do filme é Newcastle, na Inglaterra, em meio à crise de 2008, mas vale para toda a economia de mercado do mundo atual. Pensemos no sistema de entrega paulistano por motoboy, o quanto isso é precário, muito mal pago, perigosíssimo. Basta ver o número escandaloso de mortes que produz. A chamada uberização da vida econômica acrescenta detalhes de crueldade àquilo que já era uma terrível exploração. Ken Loach nos fala de algo que todos conhecem muito bem, bate à nossa porta e nos deixa preocupados (se pararmos para pensar), mas geralmente não evoca mais que uma sensação de impotência diante do sistema. É preciso um cineasta veterano para nos lembrar nossa capacidade de nos indignar diante da desumanidade criada pela economia dita liberal no nosso cotidiano.

Meu Nome É Sara retrata sobrevivente adolescente do Holocausto

A história de “Meu Nome É Sara”, baseada em fatos reais, passa-se na Ucrânia durante a ocupação nazista do país, na 2ª Guerra Mundial. Porém, como o filme é norte-americano, o tempo todo fala-se inglês, exceto quando entram em ação os comunicados dos invasores alemães, que chegam a ser traduzidos para o inglês, para que a população os entenda (!). A personagem do título tem 15 anos de idade e sua família inteira foi morta pelos nazistas. Para conseguir ser acolhida, trabalhar numa fazenda e poder sobreviver, assume a identidade de uma amiga e esconde sua origem judaica. Só que o casal de fazendeiros e seus filhos que a acolhem têm outros problemas, além de serem roubados e saqueados pelos alemães e pelos russos. Eles têm questões familiares e amorosas que complicam a situação de Sara e exigem dela ajustes difíceis, além de um jogo de cintura que ela terá de aprender rapidamente. Esses elementos complicadores é que despertam interesse numa trama que já foi bastante explorada pelo cinema. A realização cinematográfica do estreante Steven Oritt é boa e a atriz protagonista, Zuzanna Surowy, uma revelação e um achado para o papel.

Dilili em Paris presta homenagem animada à belle époque parisiense

Quem viu a trilogia “Kiriku” sabe do que é capaz Michel Ocelot. Suas animações são belíssimas, requintadas, inteligentes. “Dilili em Paris”, seu novo trabalho, é um luxo, ao homenagear Paris com a beleza plástica do seu traço artesanal e explorar os elementos vinculados à cultura francesa, que povoaram a cidade no final do século 19 e começo do 20. A chamada belle époque reuniu figuras como Sarah Bernhardt, Claude Debussy, Auguste Rodin, Toulouse Lautrec, Claude Monet, Louis Pasteur, Madame Curie, Pablo Picasso, Luís Buñuel, Santos Dumont, Marcel Proust e tantos mais. Pois todos eles, de um modo ou de outro, participam da trama da garotinha Dilili e seu amigo entregador, que vão combater as forças do mal responsáveis por uma onda de sequestros de menininhas em Paris. A animação tem um tom feminista, ao expor os absurdos a que podem estar submetidas as meninas, e as mulheres. Um encanto.

Frankie trata tema pesado com leveza

“Frankie” trata de uma situação pesada, um encontro de despedida da vida de uma famosa atriz com sua família e amigos. No entanto, o diretor americano Ira Sachs desenvolve esse evento, que poderia ser macabro, com beleza e sutileza. Consegue leveza onde não se esperaria. A começar pela própria Frankie, vivida lindamente por Isabelle Huppert (“Elle”), uma das maiores atrizes do nosso tempo. Seu personagem lida com a perspectiva da morte iminente com o máximo de discrição, sem drama, mas sem negar a realidade e em busca de uma interação humana gratificante e tranquilizadora. Além disso, o filme exibe a beleza da cidade portuguesa de Sintra, tão charmosa, elegante e diáfana, que dá uma moldura especial a esse encontro que, se fosse possível, muitos gostariam de viver. Reflexivo, comovente e apaziguador, apesar de tudo o que envolve.

Aves de Rapina é esquadrão de suicídio criativo

A DC/Warner parece não ter se incomodado muito com as críticas negativas de “Esquadrão Suicida”, quase uma unanimidade entre os piores filmes de super-heróis já feitos. Como a presença de Margot Robbie no papel de Arlequina foi um dos poucos – senão o único – acertos do filme, o estúdio resolveu investir em um novo filme com a personagem, que no anterior aparecia como namorada do Coringa, aqui tratado como Mr. C (ou Mr. J, no original). Já na época do “Esquadrão Suicida”, muito foi falado sobre a questão do relacionamento abusivo e tóxico dos dois, e “Aves de Rapina – Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa” começa justamente com a separação dos dois, o sofrimento da Arlequina e sua posterior volta por cima, com um misto de humor e violência. Aliás, é curioso como as cenas de violência parecem uma fusão dos antigos desenhos da Warner, como Pernalonga, e os filmes de gângster do estúdio – referências esboçadas na série animada do Batman que introduziu a Arlequina nos anos 1990. As cenas de Arlequina quebrando as pernas de seus inimigos – são duas que se destacam – são até bastante gráficas, mas não jorram sangue, como num cartum. Ao mesmo tempo, há uma certa leveza na condução da personagem, apesar de isso ser um tanto contraditório em relação a seus atos. Como as cenas de ação são apenas o.k., cortesia da inexperiente diretora Cathy Yan (que antes só tinha comandado um único longa indie), o que acaba se destacando é o carisma de Margot, mesmo com sua personagem reduzida a diálogos fracos. “Aves de Rapina”, começa até interessante, com uma narração que lembra um pouco os primeiros filmes de Quentin Tarantino, com idas e vindas no tempo, a partir do ponto de vista de Arlequina. Mas quando ela deixa de ser a única personagem em foco, o filme sofre. As coadjuvantes femininas que se juntam no último ato do filme acabam tendo bem menos força. A culpa é do roteiro que relega a Canário Negro (Jurnee Smollet-Bell) ao papel de motorista do gângster vivido por Ewan McGregor, um desserviço para uma personagem tão icônica, e pouco explora a Caçadora vivida Mary Elizabeth Winstead, sem mencionar as demais, completamente diferentes de suas contrapartes dos quadrinhos. Em relação ao vilão encarnado por McGregor, é impressionante como seu Máscara Negra é irritante. Até dá para relevar, levando em consideração o tom debochado do filme, mas também passa aquela impressão de desprezo do estúdio pela própria produção. De fato, apresentar heroínas de quadrinhos que não tem nada a ver com as heroínas dos quadrinhos, filmar uma história inspirada em desenhos infantis com censura para maiores e colocar uma cineasta sem experiência em cenas ação à frente de um filme que é, basicamente, uma sucessão de cenas de ação parece mesmo auto-sabotagem.

Verdadeira maldição de O Grito é seu andamento tedioso

“O Grito” soma-se aos muitos filmes de terror recebidos sem entusiasmo pela crítica e pelo público no começo de 2020, pelo menos até “O Homem Invísivel” mudar o jogo. Na produção da Sony, o diretor Nicolas Pesce, que conseguiu algum destaque com “Os Olhos da Minha Mãe” (2016) e “Piercing” (2018), faz sua primeiro trabalho bancado por um grande estúdio e com orçamento maior, trabalhando sob encomenda para explorar a popularidade de uma antiga franquia derivada do cinema japonês. Apesar de o nome ser o mesmo, este novo “O Grito” não é um remake do remake de 2004, estrelado por Sarah Michelle Gellar, mas uma história diferente, ambientada no mesmo universo e no mesmo período. É ao mesmo tempo uma sequência e um reboot. Tem lá os seus acertos, como a não vulgarização dos sustos, a preferência por uma atmosfera de angústia e desconforto na condução da trama, e uma interessante teia de linhas temporais, que acompanha paralelamente a detetive policial vivida por Andrea Riseborough (“Oblivion”), que se interessa pela investigação de uma casa amaldiçoada, e histórias passadas em 2004 e em 2006. Outro ponto positivo está na presença de duas atrizes que funcionam muito bem no gênero horror: Jacki Weaver, presente em “Birdbox” e “A Face do Mal”, e Lin Shaye, rosto conhecido de quem viu a franquia “Sobrenatural”. Ambas têm faces muito expressivas para filmes de casas mal-assombradas. O mal-estar que a projeção cria explica sua rejeição. Não o mal gerado pela maldição da trama, mas o efeito causado pelo andamento tedioso da trama, que, com tantos personagens, entre os quais ainda se inclui um corretor vivido por John Cho (“Buscando…”), não consegue fazer o espectador se envolver ou se importar com o filme. Uma pena.