Ermanno Olmi (1931 – 2018)

O diretor italiano Ermanno Olmi, premiado nos festivais de Cannes e Veneza, morreu aos 86 anos. Ele sofria há tempos de uma doença autoimune rara conhecida como Síndrome de Guillain-Barré. A mídia italiana informou que ele foi hospitalizado na sexta-feira em sua cidade-natal de Asiago e faleceu na noite de domingo (6/5). Olmi foi saudado como um cineasta humanista, preocupado em filmar os menos favorecidos, e um poeta visual pela beleza plástica de seus filmes. Ele começou a carreira uma década depois do auge do neo realismo italiano, mas se tornou seu herdeiro mais dedicado. Desde seu primeiro filme, “O Tempo Parou” (1959), fez questão de focar a classe trabalhadora. A história dessa estreia é fantástica. Olmi era um funcionário da companhia de eletricidade estatal italiana, encarregado de produzir pequenos filmes de publicidade institucional para a empresa. E aproveitou o que deveria ser outro comercial sobre uma barragem nos Alpes para esticar a filmagem em segredo e registrar o cotidiano de dois trabalhadores do local, que viviam isolados, durante o inverno, para garantir a segurança da construção em total solidão. “O Tempo Parou” chamou atenção da crítica e até recebeu prêmios locais, lançando sua carreira. Mas ele continuou fazendo publicidade para pagar as contas por mais cinco anos, intercalando filmetes de eletricidade com longas-metragens, embora já em seu segundo longa, “O Posto” (1961), tenha deixado de ser apenas um jovem promissor para vencer o David di Donatello (o Oscar italiano) como Melhor Diretor do ano. Sua maior conquista foi a Palma de Ouro de Cannes em 1978 com “A Árvore dos Tamancos”, retrato de três horas da vida dura dos camponeses na Itália do século 19, com um elenco de atores amadores falando em seu dialeto nativo de Bérgamo, no norte do país. O filme contava a história de um pai que corta uma pequena árvore em segredo para fabricar tamancos para seu filho poder ir à escola. Quando o rico dono da propriedade descobre, expulsa a família da fazenda como exemplo para os outros empregados. Uma década depois, ele venceu o Leão de Ouro em Veneza por “A Lenda do Santo Beberrão” (1988), produção com atores bem conhecidos (Rutger Hauer, Anthony Quayle), que acompanha as tribulações de um alcoólatra desabrigado em Paris, que tenta saldar uma dívida com uma igreja local. O filme também lhe rendeu seu segundo David di Donatello de Melhor Direção. Ele ainda conquistou um terceiro “Oscar italiano” por “O Mestre das Armas”, lançado em 2001, que mostrava os últimos dias do jovem soldado da Renascença Giovanni de Medici. Seus últimos trabalhos foram o filme antiguerra “Os Campos Voltarão”, de 2014, indicado ao David di Donatello e premiado pela crítica na Mostra de São Paulo, e o documentário “Vedete, Sono Uno di Voi”, sobre o cardeal Carlo Maria Martini, em 2017. “Com Ermanno Olmi estamos perdendo um mestre cinematográfico e uma grande figura da cultura e da vida. Sua visão encantada nos fez entender as raízes do nosso país”, escreveu o primeiro-ministro italiano Paolo Gentiloni no Twitter.

The Square simplifica o que Buñuel já transformou em clássicos

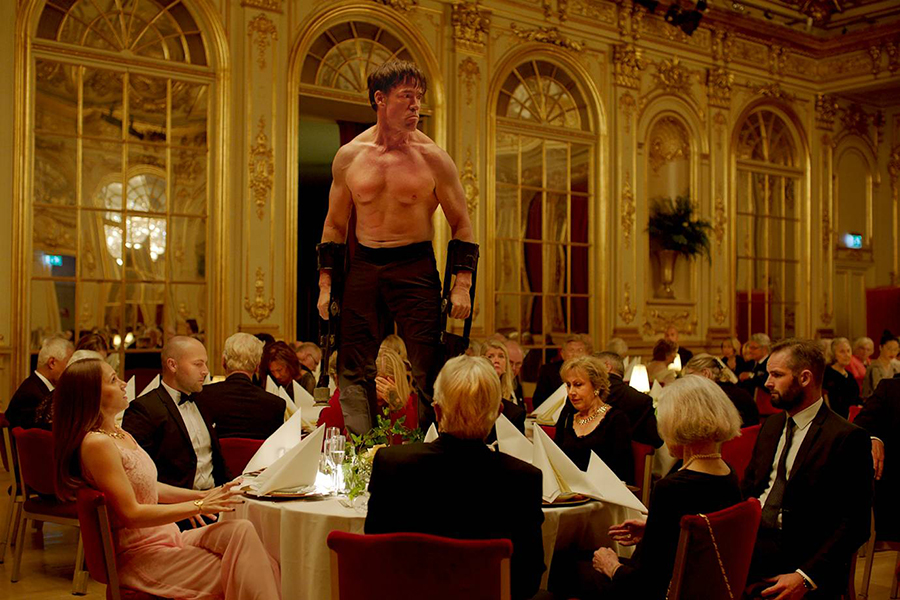

Nas premiações em festivais, “The Square – A Arte da Discórdia” vem se mostrando imbatível. Venceu a Palma de Ouro deste ano em Cannes, foi considerado o melhor de 2017 no European Film Awards e será o provável favorito ao Oscar de Filme Estrangeiro, mas toda essa festividade não esconde as contradições que o filme oferece. Na sessão prévia para os jornalistas havia uma parte entusiasmada saudando como obra-prima, assim como um grupo se reservava o direito de fechar a cara e sair do cinema em silêncio. Nem tanto o céu, nem tanto o inferno. “The Square”, em princípio, funciona bem como sátira da crise de valores políticos sociais e culturais que andam assolando nosso mundinho, mas, no decorrer, o que parece incisivo, descamba para o usual. Como muito do que é produzido hoje, o filme é oportunista e conveniente. Oportunista, porque trata o mal-estar europeu em lidar com o drama dos refugiados como se fosse um “case” publicitário, e conveniente pelo modo como ligeiramente escamoteia a questão social para centrar-se no papel que a arte adquiriu dentro dos museus no século 21. Está tudo interligado? Não, cada assunto merece uma discussão à parte. O diretor sueco Ruben Östlund, que antes criou outro sucesso, “Força Maior” (2014), sobre uma avalanche nos Alpes, agora desloca sua atenção para mais perto de casa. “The Square” desenvolve-se em Estocolmo, onde um curador do museu, Christian (Claes Bang), manobra suas exposições na vanguarda da arte moderna. É um sujeito fino, suave, e o filme é projetado para desconstruí-lo. Perto do começo, ele é roubado e se diverte com o fato de ser feito de bobo. Duas horas depois, Christian se arrasta no meio da chuva, vasculhando sacos de lixo quase como um mendigo. O título refere-se a um trabalho instalado no pátio do museu: um pequeno quadrado vazio delimitado por uma luz de neon. Na placa, a artista refere-se a obra como “um santuário de confiança”, onde quem entrar, deve compartilhar direitos e obrigações iguais. Parece um pouco vago? O que um quadrado vazio é capaz de ativar no público? A conceito em si é de grande beleza. É um quadrado no chão, mas podia ser um papel em branco, um cartaz, uma tela de cinema. O diretor Östlund usa os limites da figura geométrica, para demonstrar como se comporta o pacato cidadão do século 21. Na visão de Östlund, pensamos de uma forma, mas agimos de outra, muito diferente. O idioma que descreve a instalação sugere que o estado natural da humanidade tende para o equilíbrio e a justiça – ou que estes podem pelo menos ser alcançados como ideia. Mas quando esse pensamento é levado para o mundo real, é claro, o caos ocorre e, através de suas vinhetas um tanto calculadas, que a trama avança. Seja por meio de uma cena de encontro sexual onde um preservativo usado torna-se uma questão de disputa e desconfiança impagáveis, ou numa discussão da diretoria do Museu, onde a todo momento se fala em arte, mas quase ninguém parece interessado no produto, e sim em debater sua repercussão. Christian pensa em si mesmo como uma pessoa decente e justa. Mas sua visão de si mesmo é seletiva. Quando ele está se sentindo bem, ele dá dinheiro aos mendigos; Quando está preocupado e distraído, ele os ignora. Ele é um progressista boa praça e justo em teoria, mas quando as pessoas menos privilegiadas que ele cometem a injustiça de enfrentá-lo, ele se irrita e esbraveja. No fundo, sua preocupação maior reside em administrar os grupos de pressão que giram em volta, as panelinhas, para manter seu status quo. Que o ator Claes Bang consiga transformar este protagonista num sujeito encantador, mesmo que o filme interrogue seu privilégio e sua própria natureza, certamente é uma conquista. Outro ponto admirável e que rende bem em “The Square” é o potencial de encenador de Östlund. O diretor tem um domínio de quadro, de tempo, de comicidade fabulosos. É muito estimulante como ele associa imagens de “quadrados” no filme todo, até mesmo a espiral de uma escada, a certa altura, sugere que o personagem está preso num cercado. Östlund também tem uma predileção para criar cenas provocativas, que alguns espectadores vão adorar. Seus alvos maiores são os limites da correção política e a pompa pequeno burguesa. O ataque mais delicioso que desfere, acontece num jantar de gala de museu. O evento é interrompido por um homem que finge ser um primata (interpretado por Terry Notary, o dublê americano que viveu o macaco Rocket na trilogia “Planeta dos Macacos”). A experiência primeiro é tomada por todos como divertida mas, eventualmente, o artista extrapola os limites e, então, as pessoas furiosas, esquecem-se dos bons modos e partem para espancá-lo com selvageria. A cena reitera algumas das questões-chave no coração de “The Square”: quando deixado para seus próprios dispositivos, a humanidade encontra equilíbrio ou se desintegra em agressores? Ou numa sociedade moderna, onde se estabelece a fronteira da civilização? Claro, nada disso é novo. Luis Buñuel desferiu ataques muito mais obscenos a tradição em seus clássicos “O Anjo Exterminador” (1962) e “O Discreto Charme da Burguesia” (1972). “The Square” tem uma maneira incrivelmente clara e simplificada de fazer as mesmas perguntas.

Vencedor da Palma de Ouro, The Square discute o que é arte no mundo atual

Em 1917, o dadaísta Marcel Duchamp colocou num museu uma das suas mais famosas obras, A Fonte, que nada mais era do que um urinol virado de cabeça para baixo. Considerado polêmico por muitos na época, este ato suscitou diversas discussões acerca da natureza da arte e do papel do artista – discussões que perduram até hoje. O filme sueco “The Square – A Arte da Discórdia”, grande vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes 2017, retoma essa percepção polêmica da arte, por meio uma abordagem bem-humorada, criticando de maneira ávida não apenas aqueles que produzem arte, mas também quem a aprecia e, principalmente, aqueles que a expõe. Escrito e dirigido por Ruben Östlund (do ótimo “Força Maior”), o longa-metragem acompanha a rotina de Christian (Claes Bang), o curador de um conceituado museu que se prepara para receber uma exposição intitulada The Square (o quadrado). Visando atrair um grande público para a exposição, o museu realiza coquetéis para convidados da alta sociedade – que parecem mais interessados na comida do que no conteúdo da exposição – e contrata dois jovens publicitários “especializados” em marketing digital – que querem, a qualquer custo, criar um conteúdo viral. Desta forma, a exposição surge apenas como uma desculpa para que possamos conhecer melhor a rotina daqueles indivíduos. Vivendo no alto de um pedestal de arrogância, Christian defende as peças que expõe como sendo a “arte de hoje”, ou até mesmo a “arte do futuro”. Sua erudição, porém, é uma fachada, já que logo no início ele não consegue sequer explicar à jornalista americana Anne (Elisabeth Moss) o significado de um texto que ele próprio escreveu. Já em outro momento, ele sugere remontar uma peça danificada, ignorando completamente a “aura” da arte e o fato de ela ser a expressão única e inimitável do artista. Ou seja, essas supostas “pessoas cultas” viram alvo do humor sagaz do cineasta, uma vez que elas habitam um mundo próprio, longe da realidade. Permitindo-se bizarrices como levar um cachorro ao local de trabalho ou invadir um castelo durante uma noite de bebedeira, os habitantes desse universo paralelo vivem num mundo muito diferente do restante da população, em especial daqueles menos favorecidos. São mundos distintos, que não se misturam. E o diretor expõe essa diferença ao mostrar como a população nem quer entrar em alguns espaços do museu ou só entra para tirar selfies ao lado das peças, ou ainda ao destacar a dificuldade de um faxineiro para limpar o ambiente de uma exibição feita de montes de sujeira. Quanto mais baixa for a condição social, menos visível o povo se torna para essa alta sociedade, e é preciso um esforço muito grande para ser notado pelos cidadãos “importantes” – o homem com Síndrome de Tourette que atrapalha uma entrevista é um exemplo irônico disso. Assim, embora o garotinho que exige um pedido de desculpas após ter sido acusado injustamente de roubo receba um mínimo de atenção, os mendigos que se enfileiram nas calçadas são ignorados até mesmo pela população mais simples, pois ninguém repara naquele que está abaixo na escada social. O arco dramático do personagem principal se completa quando ele começa a notar essas pessoas. Christian é visto como um sujeito pedante durante quase toda a projeção, e Östlund destaca isso por meio dos pequenos detalhes, como ao mostrá-lo ensaiando um discurso de tal forma que este pareça improvisado, vestindo as luvas antes de cometer um “delito” ou quando, durante o sexo, seu olhar foge do rosto da garota e foca no lustre do teto. Mas quando as coisas começam a fugir do seu controle, ele sai da sua zona de conforto e sua figura até então inabalável, como uma estátua de mármore, torna-se confusa e sem nexo, tal qual aquelas peças que ele exibe em seu museu. Apesar de essa “redenção” soar um pouco exagerada, como a tentativa de trazer humanidade a um ser inanimado, é preciso levar em conta que até mesmo quando o protagonista tem que – literalmente – se arrastar pelo lixo, o cineasta enquadra essa cena de tal maneira que parece ter se inspirado no conceito de “estetização da pobreza” – o que, por sua vez, é algo bastante elitista. Assim, “The Square – A Arte da Discórdia” apresenta um olhar ácido sobre o mundo da arte e seus habitantes. E se sua crítica social parece um pouco didática em alguns momentos, isso não o impede de ser um excelente longa, pois as discussões que suscita vão além do que é dito no filme e estão presentes no mundo da arte há muito tempo – e no mundo real, como demonstram manchetes sobre performances de homens nus no Brasil.

Nova animação da Pixar enfrenta título ruim, boicote e Jumanji nas estreias da semana

O ano começa com estreias simultâneas de dois blockbusters voltados ao público infantil. Mas um deles não estará disponível em algumas redes. A nova animação da Pixar enfrenta boicote de parte do parque exibidor, num protesto contra a política de preços da Disney, que exige um aumento de 2% em seus repasses. Assim, o desenho estará presente em 650 salas, bem menos que “Carros 3”, o lançamento anterior da Disney-Pixar, que ocupou mais de mil telas. A distribuição é menor, inclusive, que a do outro título infantil da semana, disponível em 950 salas. Por coincidência, o circuito limitado também terá apenas dois lançamentos: dois títulos europeus excelentes e premiados, ambos selecionados para representar seus países no Oscar 2018. Clique nos títulos abaixo para ver os trailers de cada estreia. “Viva – A Vida É uma Festa” está tendo, na verdade, uma vida pouco festiva no Brasil. Seus problemas também incluem uma mudança de título. Nos outros países do mundo, a animação se chama “Coco”, mas aqui acharam que pareceria “cocô”. Claro que ninguém faz esta confusão quando toma água de coco na praia, mas o Brasil é aquele país estranho em que os filmes são lançados com o subtítulo “O Filme” para o público não se confundir e achar que vai ler um livro no cinema. Não apenas isso: na dublagem brasileira, uma personagem importante deixa de se chamar Mamãe Coco — diminutivo de Socorro — para transformar-se em Lupita. Nenhum outro personagem mudou de nome em relação à versão original. A propósito, em Portugal, acharam que o público era mais inteligente e mantiveram “Coco”. Peculiaridades de um estúdio infantil. A animação ainda sofre com um lançamento nacional tardio, após ter se consagrado no mundo inteiro, com recordes de arrecadação no México e na China, e três semanas na liderança das bilheterias dos Estados Unidos. Além disso, tirou nota A+ no CinemaScore, que registra a média da opinião do público americano, em sua estreia doméstica em novembro passado. Trata-se do sexto filme da Pixar a atingir esta nota máxima, mas apenas o primeiro nesta década. O último tinha sido “Up – Altas Aventuras” em 2009. A nota da crítica americana também foi bastante elevada: 96% de aprovação no Rotten Tomatoes. O filme conta a história de um menino mexicano proibido de tocar música, apesar de ser parente de um cantor famoso. Ao segurar o violão de seu ancestral, ele acaba sendo “puxado” para a Terra dos Mortos e, a partir daí, passa a contar com a ajuda de seus parentes falecidos para voltar ao mundo dos vivos. O roteiro é de Adrian Molina (“O Bom Dinossauro”), que também faz sua estreia como diretor, trabalhando ao lado de Lee Unkrich (“Toy Story 3”). “Jumanji: Bem-vindo à Selva” reinventa a franquia iniciada em 1995 com o ator Robin Williams. Além de o tabuleiro mágico ter virado um videogame, os protagonistas são sugados para dentro do jogo e mudam de aparência, transformando-se em Dwayne Johnson (“Baywatch”), Kevin Hart (“Policial em Apuros”), Jack Black (“Goosebumps”) e Karen Gillan (“Guardiões da Galáxia”), que precisarão enfrentar inúmeros perigos – e não apenas feras como há 23 anos. Além dessas mudanças todas, o novo “Jumanji”, com direção de Jake Kasdan (“Sex Tape: Perdido na Nuvem”), é mais comédia que aventura, daquelas em que o elenco abusa das caretas. Mesmo assim, tem 77% no Rotten Tomatoes. Já os dois títulos do circuito limitado são “The Square – A Arte da Discórdia” e “120 Batimentos por Minuto”, candidatos respectivamente da Suécia e da França a uma vaga na categoria de Melhor Filme em Língua Estrangeira do Oscar. Infelizmente, o longa francês já ficou pelo caminho, o que rendeu protestos do diretor de “Moonlight”, vencedor do Oscar 2017. Por coincidência, ambos tiveram première mundial no Festival de Cannes do ano passado. “120 Batimentos por Minuto” venceu o Grande Prêmio do Júri e o Prêmio da Crítica, enquanto “The Square” faturou simplesmente a Palma de Ouro. Com um título que destaca o ritmo normal de batidas do coração humano, o longa francês aborda o movimento Act Up Paris, formado por militantes LGBT+, que em 1990 foi às ruas e escolas da capital francesa para conscientizar os jovens sobre a importância da prevenção da Aids, “coisa que o governo não faz”, conforme avisa um dos protagonistas. O movimento também enfrentou a indústria farmacêutica, que criava dificuldades para disponibilizar os remédios do coquetel de tratamento da doença, e o preconceito, fazendo passeatas de demonstração de orgulho gay. O elenco traz vários nomes da nova geração do cinema francês, como Adèle Haenel (“Amor à Primeira Briga”), Arnaud Valois (“Cliente”), Aloïse Sauvage (“Um Instante de Amor”) e Simon Guélat (“Minha Irmã”), além do argentino Nahuel Pérez Biscayart (“Futuro Perfeito”). A direção é de Robin Campillo, autor-diretor de “Eles Voltaram”, que deu origem à série “Les Revenants”. Trata-se do filme mais elogiado da França em 2017, com impressionantes 99% de aprovação no Rotten Tomatoes e diversos prêmios. Além das conquistas de Cannes, também venceu os festivais de Chicago e San Sebastián, foi considerado o Melhor Filme Estrangeiro do ano pelos críticos de Nova York e disputa o troféu da categoria no Spirit Awards. “The Square”, por sua vez, foi considerado o Melhor Filme Europeu de 2017. Além de vencer o troféu principal da Academia Europeia, faturou mais cinco prêmios do European Film Awards, inclusive Direção e Roteiro, recebidos pelo cineasta Ruben Östlund – que já tinha causado boa impressão com seu filme anterior, “Força Maior” (2014), exibido e premiado na seção Um Certo Olhar do Festival de Cannes há três anos. Em tom de humor negro, a comédia sueca acompanha o curador de um importante museu de arte contemporânea de Estocolmo, que a partir de um pequeno incidente desencadeia uma série de situações vexaminosas. Em seu intertexto, também embute uma crítica social, ao fazer um contraponto entre o ambiente elitista das galerias de arte e a realidade das ruas europeias, cheias de imigrantes e desempregados. Além do dinamarquês Claes Bang (da série “Bron/Broen”) no papel principal, o longa inclui em seu elenco a atriz americana Elisabeth Moss (série “The Handmaid’s Tale”), o inglês Dominic West (série “The Affair”) e o dublê americano Terry Notary (o King Kong de “Kong: A Ilha da Caveira”), que mostra como se interpreta um macaco sem os efeitos que normalmente acompanham seu desempenho na franquia “Planeta dos Macacos” (onde vive o macaco Rocket). Curiosamente, o filme não obteve a mesma unanimidade entre a crítica americana, ficando com 82% no Rotten Tomatoes.

Björk reafirma abuso sexual de Lars von Trier e dá detalhes

Após o diretor Lars von Trier negar ter assediado Björk durante as filmagens de “Dançando no Escuro” (2001) e seu produtor dizer que as vítimas do episódio tinham sido eles, pelos problemas enfrentados com a cantora, ela voltou ao Facebook para dar mais detalhes, listados como tópicos. Ainda sem nomear o “diretor dinamarquês” que a assediou sexualmente, Björk contou algumas das propostas indecentes que ouviu, descreveu explosões de raiva por se recusar e relatou mais fatos que reforçam se tratar de von Trier – como a entrevista de 2000 à revista Q, em que o cineasta disse que ela teria rasgado e comido pedaços de uma camiseta. “É extremamente difícil vir a público contar algo dessa natureza, especialmente quando se é imediatamente ridicularizada pelos abusadores”, acrescentou Björk, numa referência direta à entrevista de Trier e o produtor Peter Aalbaek. “Simpatizo plenamente com todos os que hesitam, mesmo durante anos. Mas sinto que é a hora certa, especialmente agora, quando se pode causar uma mudança”, ela escreveu, antes de detalhar o que disse “acreditar se enquadrar como assédio sexual”. Leia abaixo os tópicos listados por Björk: “1. Depois de cada take, o diretor corria em minha direção e me envolvia com seus braços por longos períodos, na frente de toda a equipe ou mesmo sozinho, e me acariciou algumas vezes contra a minha vontade. 2. Quando, após dois meses disso, eu disse que ele deveria parar de me tocar, ele explodiu e quebrou uma cadeira na frente de todos no set. Como se ele sempre tivesse tido a permissão de acariciar suas atrizes. Então, todos nós fomos mandados para casa. 3. Durante todo o processo de filmagens, ouvi dele ofertas sexuais sussuradas constantes, assustadoras, paralisantes e não-solicitadas, com descrições gráficas, às vezes de como a mulher dele ficaria de pé ao nosso lado. 4. Enquanto filmávamos na Suécia, ele ameaçava subir da sacada de seu quarto para o meu no meio da noite, com uma clara intenção sexual, enquanto sua mulher estava no quarto ao lado. Eu escapei para o quarto de um amigo. Isso foi o que finalmente me despertou para a severidade da situação e me fez defender meu terreno. 5. Histórias fabricadas na imprensa pelo produtor dele, falando que eu era uma pessoa difícil. Isso combina lindamente os métodos e o bullying de (Harvey) Weinstein. Eu nunca comi uma camiseta. Nem sei se isso é possível. 6. Eu não concordei ou me conformei em ser assediada sexualmente. Isso foi retratado como se eu fosse difícil. Se ser difícil é se recusar a ser tratada dessa maneira, eu aceito (a alcunha)”.

Lars von Trier nega ter assediado Björk e elogia sua atuação em Dançando no Escuro

Após Björk relatar ter sofrido assédio de um “diretor dinamarquês” durante a produção de um filme, Lars von Trier resolveu se pronunciar. Embora a cantora islandesa não tenha citado nomes, ele foi o único cineasta dinamarquês com quem a cantora trabalhou em sua curta carreira como atriz, no filme “Dançando no Escuro” (2000). Em entrevista ao jornal dinamarquês Jyllands-Posten, o cineasta negou ter assediado a cantora. “Não foi o caso. Embora não tivéssemos nos entendido, isso é um fato… ela entregou uma das maiores performances dos meus filmes”. Coprodutor de “Dançando no Escuro” e sócio de Von Tier na produtora Zentropa, Peter Aalbaek Jensen defendeu o cineasta e até alfinetou a cantora. “Pelo que eu me lembro, nós (Lars e eu) é que éramos vítimas. Aquela mulher era mais forte que Lars, eu e nossa empresa juntos”, disse ele, numa declaração que está tendo repercussão negativa nas redes sociais. “Dançando no Escuro” ganhou a Palma de Ouro e deu a Björk o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Cannes. Mas o conflito entre o diretor e a cantora não era segredo. Durante as filmagens, ela ameaçou várias vezes deixar a produção, o que lhe rendeu fama de “difícil”. Ela nunca mais protagonizou nenhum longa-metragem. Em um texto publicado em seu Facebook no fim de semana, a cantora buscou contextualizar a experiência pelo prisma do escândalo sexual que maculou a carreira de Harvey Weinstein. “Me senti inspirada pelas mulheres de todo a parte, que estão falando sobre suas experiências online. Isso me fez sentir vontade de contar minha experiência com um diretor dinamarquês”, ela escreveu. “Venho de um país onde a diferença entre os sexos é a menor do mundo, apesar de ainda existir. E vinha de uma posição estabelecida no mundo da música com uma independência muito merecida. Mas ficou extremamente claro para mim quando entrei na carreira de atriz que a humilhação e o assédio sexual eram a norma, diante de uma equipe de dezenas que permitiu e encorajou o diretor. Tive ciência que era um consenso universal que um diretor poderia tocar e assediar suas atrizes à vontade, porque a instituição do cinema permitia”, ela desabafou. “Quando repeli o diretor, ele ficou deprimido e me puniu, criando uma ilusão para toda a equipe ao me rotular como ‘a difícil’. Por conta da minha força, da minha incrível equipe e porque eu não tinha grandes ambições no meio da atuação, eu deixei essa profissão de lado e me recuperei desse episódio com o passar dos anos. Mas eu temo que outras atrizes, trabalhando com este mesmo homem, não tenham conseguido. O diretor estava totalmente ciente desse jogo e tenho certeza que o filme que ele fez posteriormente foi baseado em sua experiência comigo, porque fui a primeira que não se deixou assediar por ele”. Lars von Trier filmou em seguida Nicole Kidman em “Dogville” (2003) e a atriz não quis retornar para a sequência, “Manderlay” (2005). Em compensação, Charlotte Gainsbourg estrelou os últimos três longas do diretor, “Anticristo” (2009), “Melancolia” (2011) e “Ninfomaníaca” (2013), este dividido em duas partes. Ela também venceu o troféu de Melhor Atriz em Cannes (por “Anticristo”), assim como Kirsten Dunst, sua colega em “Melancolia”.

Harry Dean Stanton (1926 – 2017)

Morreu o ator Harry Dean Stanton, estrela de “Alien” (1979), “Paris, Texas” (1984), “Twin Peaks” e inúmeros outras produções clássicas e cultuadas. Ele tinha 91 anos e faleceu de casas naturais em um hospital em Los Angeles. Harry Dean Stanton nasceu em 14 de julho de 1926, em West Irvine, uma pequena comunidade do Kentucky. Seu pai era fazendeiro e barbeiro, sua mãe era uma cabeleireira, e o jovem Harry virou cozinheiro, quando serviu na Marinha durante a 2ª Guerra Mundial. Após a Guerra, ele chegou a se matricular na Universidade de Kentucky para estudar jornalismo, mas acabou tomando outro rumo. Mais especificamente, um ônibus Greyhound para Los Angeles, onde desembarcou em 1949 disposto a fazer sucesso. Chegou a se apresentar como cantor e até como pregador batista, antes de tentar o que a maioria dos recém-chegados tentava naquela cidade: virar ator. Sua estreia aconteceu na série “Inner Sanctum”, em 1954, seguida por uma figuração num clássico de Alfred Hitchcock, “O Homem Errado” (1956). Em pouco tempo, estabeleceu-se como vilão do episódio da semana das séries de western, vestindo chapéu preto em produções como “As Aventuras de Rin Tin Tin”, “Bat Masterson”, “O Homem do Rifle”, “Johnny Ringo”, “Paladino do Oeste”, “Gunsmoke” e “Couro Cru”, entre outras. Isto lhe abriu as portas para seu primeiro papel coadjuvante, como filho do vilão fazendeiro do western “O Rebelde Orgulhoso” (1958), de Michael Curtis. Ele também apareceu no clássico “A Conquista do Oeste” (1962), de John Ford, mas sua carreira só foi deslanchar na década de 1970, quando trabalhou com alguns dos maiores diretores da chamada Nova Hollywood. Tudo por conta de dois pequenos papéis, chamando atenção de forma memorável em “Rebeldia Indomável” (1967), de Stuart Rosenberg, e “Corrida Sem Fim” (1971), de Monte Hellman. A explicação de Stanton para roubar as cenas foi seguir um conselho de Jack Nicholson nas filmagens de “A Vingança de um Pistoleiro” (1966): não fazer nada e deixar o figurino trabalhar. Este seria o segredo de seu método de “interpretação natural”. E, de fato, deu tão certo que ele e Nicholson se tornaram melhores amigos – e vizinhos. Ao todo, a dupla rodou seis filmes juntos – os demais foram “Rebeldia Violenta” (1970), “Duelo de Gigantes” (1976), “O Cão de Guarda” (1992), “A Promessa” (2001) e “Tratamento de Choque” (2003). Sua fama de “não fazer nada” tornou-se ainda mais lendária quando Stanton passou a trabalhar com alguns dos maiores mestres do cinema americano. A lista invejável inclui Sam Peckimpah (em “Pat Garrett e Billy the Kid”, 1973), Francis Ford Coppola (“O Poderoso Chefão 2”, 1974), Arthur Penn (“Duelo de Gigantes”, 1976), John Huston (“Sangue Selvagem”, 1979), John Carpenter (“Fuga de Nova York”, 1981), Garry Marshall (“Médicos Loucos e Apaixonados”, 1982), Robert Altman (“Louco de Amor”, 1985), Martin Scorsese (“A Última Tentação de Cristo”, 1988), David Lynch (“Coração Selvagem”, 1990), John Frankenheimer (“A Quarta Guerra”, 1990) e Frank Darabont (“À Espera de um Milagre”, 1999). Por menor que fosse o papel, ele sempre dava um jeito de chamar atenção, o que, muitas vezes, fazia com que seus diretores famosos lhe convidassem para um bis, repetindo as parcerias, como Coppola em “O Fundo do Coração” (1981) e Lynch com “Twin Peaks: Os Últimos Dias de Laura Palmer” (1994) e “Império dos Sonhos” (2006). Houve, inclusive, um período de oito anos, entre 1978 e 1986, em que ele parecia estar em todos os filmes que importavam. Nesta fase, era praticamente impossível ir na videolocadora e não alugar um VHS com Staton no elenco, fosse sci-fi, comédia, drama, terror, suspense, filme de adolescente e até musical. Seu nome estava simplesmente em “Alien” (1978), “A Rosa” (1979), “A Recruta Benjamin” (1980), “Fuga de Nova York” (1981), “Christine, O Carro Assassino” (1983), “Amanhecer Violento” (1984), “Repo Man – A Onda Punk” (1984) e “A Garota de Rosa-Shocking” (1986) – como o pai desempregado de Molly Ringwald – , entre outros sucessos da época. Tornou-se tão ubíquo que até Deborah Harry, a cantora da banda Blondie, lhe dedicou uma música, “I Want That Man” (1989). A letra começava assim: “I want to dance with Harry Dean/ Drive through Texas in a black limousine”… Os dois namoraram. Apesar disso, Stanton raramente viveu um protagonista. Mas na primeira oportunidade, o filme que ele estrelou venceu a Palma de Ouro no Festival de Cannes. “Paris, Texas” tornou-se um dos maiores lançamentos dos anos 1980, colocando seu diretor, o alemão Wim Wenders, no patamar dos grandes mestres. Na trama, Staton vivia Travis, um homem e um pai quebrado pelo amor não correspondido, que vagou por quatro anos sem destino pelas estradas empoeiradas do sul americano, e ao ser encontrado no deserto tenta juntar os cacos de sua vida para entender o que aconteceu. Seu rosto triste marcou gerações. Stanton chegou a dizer, na ocasião: “Depois de todos esses anos, finalmente consegui o papel que queria interpretar. Se nunca mais fizesse outro filme depois de ‘Paris, Texas’, ficaria feliz”. Além de estrelar “Paris, Texas”, ele ainda cantou na trilha sonora, composta por Ry Cooder. E esta era outra faceta de seus múltiplos talentos. O ator tinha uma voz angelical, que foi explorada em outros filmes, como “Rebeldia Indomável”, no qual viveu um presidiário que trabalhava duro em rodovias, e em “Cisco Pike” (1972), em que foi uma estrela de rock decadente, melhor amigo do roqueiro traficante vivido por Kris Kristofferson. Por curiosidade, ele também fez dois filmes com Bob Dylan – “Pat Garrett e Billy the Kid” e o mítico “Renaldo and Clara” (1978), dirigido pelo próprio Dylan. E, fora das telas, tinha sua própria banda, Harry Dean Stanton and the Repo Men, que dava shows nas casas noturnas de Los Angeles. Os cineastas mais jovens também o veneravam, como demonstram suas aparições em “Alpha Dog” (2006), de Nick Cassavetes, “Aqui é o Meu Lugar” (2011), do italiano Paolo Sorrentino, “Rango” (2011), de Gore Verbinski, “Os Vingadores” (2012), de Joss Whedon, e “Sete Psicopatas e um Shih Tzu” (2012), do inglês Martin McDonagh. Mas, nos últimos anos, o ator vinha se destacando mais na TV, graças ao papel assustador do vilão polígamo e autoproclamado profeta Roman Grant, na série “Big Love” (Amor Imenso, 2006–2011) da HBO. Além disso, sua pequena aparição no filme “Twin Peaks: Os Últimos Dias de Laura Palmer” lhe rendeu uma longa participação recorrente no revival da série “Twin Peaks” deste ano, em que reprisou o papel de Carl Rodd, o dono de um parque de trailers – e também cantou. Seu último lançamento previsto é o drama indie “Lucky”, de John Carroll Lynch, que teve première no Festival SXSW e chega aos cinemas norte-americanos em 29 de setembro. O filme é um despedida magistral, em que Stanton, no papel-título, canta, anda pelo deserto texano, contracena com velhos amigos (David Lynch e Tom Skerritt, seu comandante em “Alien”) e pondera o que existe depois da morte. Com exceção de um breve casamento, Stanton viveu a maior parte da vida sozinho. Assim como Travis, de “Paris, Texas”, isto se devia a um coração partido. No documentário sobre sua carreira, “Harry Dean Stanton: Partly Fiction” (2012), ele confessa ter ficado amargurado após perder seu grande amor, a atriz Rebecca De Mornay (atualmente na série “Jessica Jones”). “Ela me deixou por Tom Cruise”, diz ele no filme.

The Square: Comédia sueca que venceu a Palma de Ouro ganha trailer americano em busca do Oscar

A Magnolia Pictures divulgou o pôster e o trailer americanos de “The Square”, comédia sueca que venceu a Palma de Ouro do Festival de Cannes 2017. Como estratégia de divulgação, a prévia destaca a participação da atriz americana Elisabeth Moss (série “The Handmaid’s Tale”) e os elogios da imprensa do país à produção, enquanto explora a discussão do que, afinal de contas, é arte, com cenas absurdas e surreais. Em tom de humor negro, a trama acompanha o curador de um importante museu de arte contemporânea de Estocolmo, vítima de um pequeno incidente que desencadeia uma série de situações vexaminosas. Em seu intertexto, “The Square” também embute uma crítica social, ao fazer um contraponto entre o ambiente elitista das galerias de arte e a realidade das ruas europeias, cheias de imigrantes e desempregados. Além de Elisabeth Moss, o elenco internacional destaca o dinamarquês Claes Bang (série “Bron/Broen”, que é a versão original de “The Bridge”), o inglês Dominic West (série “The Affair”) e o dublê americano Terry Notary (o King Kong de “Kong: A Ilha da Caveira”), que mostra como se interpreta um macaco sem os efeitos que normalmente acompanham seu desempenho na franquia “Planeta dos Macacos” (onde vive o macaco Rocket). A obra venceu o recente Festival de Cannes sem estar entre as mais baladas do evento, mas o diretor Ruben Östlund já tinha causado boa impressão com seu filme anterior, “Força Maior” (2014), exibido e premiado na seção Um Certo Olhar três anos antes. Candidato da Suécia a uma vaga no Oscar 2018, na categoria de Melhor Filme de Língua Estrangeira, “The Square” estreou em 25 de agosto em seu país de origem e chega em 25 de outubro nos Estados Unidos, mas ainda não tem previsão de lançamento no Brasil.

The Square: Filme vencedor do Festival de Cannes 2017 ganha primeiro trailer

A TriArtFilm divulgou o trailer de “The Square”, filme sueco que venceu a Palma de Ouro do Festival de Cannes 2017. A prévia combina inglês e sueco e não tem legendas em português, mas permite explorar o contexto com cenas absurdas e surreais. Em tom de humor negro, a trama acompanha o curador de um importante museu de arte contemporânea de Estocolmo, vítima de um pequeno incidente que desencadeia uma série de situações vexaminosas. Em seu intertexto, “The Square” também embute uma crítica social, ao fazer um contraponto entre o ambiente elitista das galerias de arte e a realidade das ruas europeias, cheias de imigrantes e desempregados. O elenco inclui o dinamarquês Claes Bang (série “Bron/Broen”, que é a versão original de “The Bridge”), a americana Elisabeth Moss (série “Mad Men”), o inglês Dominic West (série “The Affair”) e o dublê americano Terry Notary (o King Kong de “Kong: A Ilha da Caveira”), que mostra como se interpreta um macaco sem os efeitos que normalmente acompanham seu desempenho na franquia “Planeta dos Macacos” (onde vive o macaco Rocket). A obra não era das mais badaladas de Cannes, mas o diretor Ruben Östlund já tinha causado boa impressão no festival com seu filme anterior, “Força Maior” (2014), exibido e premiado na seção Um Certo Olhar há três anos. “The Square” estreia em 25 de agosto na Suécia e no Reino Unido, mas ainda não tem previsão de lançamento no Brasil.

Diretor de Azul É a Cor Mais Quente vai leiloar Palma de Ouro para terminar seu novo filme

O cineasta tunisiano Abdellatif Kechiche, vencedor do Festival de Cannes em 2013 com “Azul É a Cor Mais Quente”, decidiu leiloar sua Palma de Ouro para poder bancar a finalização de seu novo filme. “Para aumentar os fundos necessários à conclusão da pós-produção sem atrasos adicionais, a empresa francesa de produção e distribuição Quat’Sous está leiloando recordações de filmes relacionadas ao trabalho de Kechiche”, afirmou o diretor em comunicado. “Os itens a serem oferecidos vão desde a Palma de Ouro até pinturas a óleo que desempenharam um papel central em ‘Azul é a Cor Mais Quente’.” Kechiche tomou esta decisão drástica após a produção de seu novo filme, “Mektoub, My Love”, ser interrompida devido a dificuldades financeiras. Estrelado pelos atores franceses Lou Luttiau, Shain Boumediene e Ophelie Bau, o longa teve seus recursos bloqueados pelo banco que tinha aceitado financiá-lo, deixando o projeto “no limbo”. O diretor não deu entrevistas para dar maiores detalhes da interrupção. Um acordo de confidencialidade com os financiadores impede a divulgação da quantia necessária para terminar a produção. Após a consagração de “Azul É a Cor Mais Quente”, Keniche também se envolveu numa controvérsia com suas atrizes. Adèle Exarchopoulos e Léa Seydoux, que compartilharam a Palma de Ouro – pela primeira e única vez na história de Cannes, o troféu foi conferido ao diretor e às protagonistas – , acusaram-no de estender demasiadamente as cenas de sexo explícito durante a produção. Seydoux rompeu relações com Kechiche afirmando que a experiência a fez sentir-se “como uma prostituta”. O cineasta replicou, em carta aberta, dizendo que ela não passava de “uma criança arrogante e mimada”.

Festival de Cannes completa 70 anos de relevância cinematográfica

O Festival de Cannes começa nesta quarta-feira (17/5) sua 70ª edição, repleto de estrelas e provocações, mas também em clima de medo por ataques terroristas e em meio a uma polêmica de mercado. Em seu aniversário de 70 anos, o evento promete uma disputa acirrada pela Palma de Ouro, já que privilegiou cineastas veteranos. São todos nomes de peso. Mesmo assim, entre os diretores da mostra competitiva, apenas o austríaco Michael Haneke já foi premiado. E ele venceu duas vezes: por “A Fita Branca” (2009) e “Amor” (2012). Seu novo filme é “Happy End”, sobre a crise dos refugiados na Europa, em que volta a trabalhar com Isabelle Huppert após “Amor”. A abertura do evento está a cargo de “Les Fantômes d’Ismael”, do francês Arnaud Desplechin (“Três Lembranças da Minha Juventude”), com Marion Cotillard. “Talvez eu não devesse dizer isto, mas não é fácil ser um diretor francês em Cannes”, afirmou o cineasta na entrevista coletiva de seu filme. “Há uma tensão, uma pressão com a imprensa, os espectadores… Há menos indulgência com os cineastas do país”. Apesar dessa declaração, há mais franceses que nunca no festival deste ano. A seleção reúne alguns dos cineastas mais famosos da nova geração do país. A lista inclui “L’Amant Double”, do sempre excelente François Ozon (“Dentro da Casa”), “Le Redoutable”, filme sobre Godard de Michel Hazanavicius (“O Artista”), “Rodin”, a cinebiografia do mestre da escultura com direção de Jacques Doillon (“O Casamento a Três”), e “120 Battements par Minute”, de Robin Campillo, responsável por “Eles Voltaram” (2004), que deu origem à série “Les Revenants”. Por sua vez, os americanos se destacam com “Wonderstruck”, novo filme feminino de Todd Haynes (“Carol”), estrelado por Julianne Moore e Michelle Williams, “Good Time”, dos irmãos Ben e Joshua Safdie (“Amor, Drogas e Nova York”), com Jennifer Jason Leigh e Robert Pattinson, “The Meyerowitz Stories”, do cineasta indie Noah Baumbach (“Frances Ha”), que junta Adam Sandler e Ben Stiller, e o western feminista “The Beguiled”, de Sofia Coppola (“Bling Ring”), remake de “O Estranho que Nós Amamos” (1971), com Nicole Kidman, Colin Farrell, Kirsten Dunst e Elle Fanning. Outros destaques incluem “You Were Never Really Here”, da escocesa Lynne Ramsay (“Precisamos Falar Sobre o Kevin”), em que Joaquin Phoenix luta contra o tráfico sexual, “The Killing of a Sacred Deer”, segundo filme do grego Yorgos Lanthimos estrelado por Colin Farrell, após o sucesso de “O Lagosta” (2015), e o retorno de cineastas sempre apreciados no circuito dos festivais, como Sergei Loznitsa (“Na Neblina”), Hong Sangsoo (“A Visitante Francesa”), Bong Joon-Ho (“Expresso do Amanhã”), Naomi Kawase (“Sabor da Vida”), Fatih Akin (“Soul Kitchen”), Andrey Zvyagintsev (“Leviatã”) e Kornél Mandruczó (“White Dog”). Apenas três filmes são dirigidos por mulheres (Coppola, Kawase e Ramsay), mesmo número da seleção do ano passado. Mas o que tem mais se discutido na véspera do festival é a representação da Netflix na competição. Os exibidores franceses fizeram pressão contra os organizadores por terem selecionado dois filmes que não serão exibidos nos cinemas: “The Meyerowitz Stories”, de Noah Baumbach, e “Okja”, de Bong Joon-Ho. Ambos serão disponibilizados apenas via streaming na França, pois os exibidores não abrem mão de uma janela de 36 meses de exclusividade, antes que um filme possa ser disponibilizado por via digital no país. Por conta da controvérsia, o festival acabou se comprometendo a não selecionar mais filmes com distribuição exclusiva em streaming. Mas a questão é bem mais complexa que simplesmente barrar longas produzidos pela Netflix. No ano passado, o filme vencedor da Câmera de Ouro, o francês “Divines”, foi adquirido pela Netflix após passar no festival e não respeitou a janela de 36 meses para entrar no catálogo da plataforma de streaming. O presidente do júri deste ano, o espanhol Pedro Almodóvar, já se posicionou a respeito da polêmica, afirmando que seria um paradoxo que um filme premiado em Cannes não pudesse ser visto nos cinemas. “Seria um enorme paradoxo que uma Palma de Ouro (…) ou qualquer outro filme premiado não pudesse ser visto em salas” de cinema, disse Almodóvar, convocando as plataformas de streaming a “aceitar as regras do jogo”. A discussão ainda vai longe, conforme o mercado evolui com as novas tecnologias, como a digitalização que as próprias salas de cinema atualmente usufruem. E vale lembrar que até cartaz do festival (foto acima) foi acusado de retocar digitalmente as curvas clássicas de Claudia Cardinale. Maladies du 21ème siècle. Mas o simples fato de Cannes estar no centro da polêmica comprova a relevância duradoura do evento, 70 anos após seu primeiro tapete vermelho.

Louis Garrel vive Jean-Luc Godard em novo teaser de cinebiografia

O filme francês “Le Redoutable”, em que o ator Louis Garrel (“Dois Amigos”) vive o cineasta Jean-Luc Godard, ganhou cinco fotos e um novo teaser. Com legendas em inglês, a prévia registra Godard em meio a uma passeata, possivelmente durante a primavera de Paris. O diálogo desdenha do Festival de Cannes, que em 1968, pela única vez em sua história, foi interrompido em função dos protestos sociais que agitaram a França no período. Além de Garrel, que está irreconhecível com as entradas de calvice de Godard, o elenco também destaca Stacy Martin, revelação de “Ninfomaníaca” (2013), como a atriz alemã Anne Wiazemsky. O filme vai contar o romance entre Godard e Wiazemsky, iniciado nos bastidores de “A Chinesa”, em 1967. Ela tinha apenas 19 anos na época, mas os dois se casaram e ficaram juntos por mais de uma década. A trama é baseada no livro autobiográfico “Un An Après”, de Wiazemsky, e tem direção de Michel Hazanavicius, que retorna ao tema dos bastidores cinematográficos de “O Artista”, seu filme mais conhecido – e que lhe rendeu do Oscar de Melhor Direção em 2012. “Le Redoutable” terá sua première no Festival de Cannes 2017 e fará sua estreia comercial em setembro na França. Ainda não há previsão para seu lançamento no Brasil.

Filmes de Sofia Coppola, Todd Haynes e Michael Haneke disputarão a Palma de Ouro em Cannes

A organização do 70º Festival de Cannes divulgou sua programação completa, que inclui os filmes que competirão pela Palma de Ouro, a relação da mostra Um Certo Olhar e as sessões especiais do evento. Ao todo, 18 filmes foram selecionados para a mostra competitiva, a mais celebrada do cinema internacional. Os críticos americanos esperavam ver “Dunkirk”, o filme de guerra de Christopher Nolan, incluído na programação. Mas nenhuma produção de grande estúdio de Hollywood foi selecionada. O cinema americano apareceu representado na disputa da Palma de Ouro com quatro produções indies, mesma quantidade de produções francesas. A Coreia do Sul foi prestigiada com dois títulos, o Japão com um filme e os demais países da seleção são todos europeus. Nenhuma produção latina foi incluído na competição, que será julgada por um comitê presidido pelo cineasta espanhol Pedro Almodóvar (“Julieta”). Entre os diretores que tentarão a Palma de Ouro, apenas o austríaco Michael Haneke já foi premiado. E ele venceu duas vezes: por “A Fita Branca” (2009) e “Amor” (2012). Seu novo filme é “Happy End”, sobre a crise dos refugiados na Europa, em que volta a trabalhar com Isabelle Huppert após “Amor”. Apenas três filmes são dirigidos por mulheres, mesmo número da seleção do ano passado. A lista inclui a americana Sofia Coppola, a japonesa Naomi Kawase e a britânica Lynne Ramsay. Dentre os astros, os mais valorizados foram Nicole Kidman e Colin Farrell. Eles coestrelam dois dos filmes selecionados. O que gera mais expectativa é o western feminista “The Beguiled”, de Sofia Coppola, remake de “O Estranho que Nós Amamos” (1971). O filme se passa numa escola para moças do Sul dos EUA durante a Guerra Civil e acompanha o que acontece quando um soldado ianque ferido (Farrell) é encontrado e tratado pelas adolescentes (entre elas, Elle Fanning) e suas professoras (Kidman incluída). A produção já teve um trailer divulgado (veja aqui). O segundo filme da parceria é “The Killing of a Sacred Deer”, do grego Yorgos Lanthimos, e marca um reencontro entre Farrell e o diretor, após o sucesso de “O Lagosta” (2015). Kidman, porém, supera Farrell em destaque e reencontros, ao aparecer em mais duas produções programadas fora de competição, nas quais volta a trabalhar com diretores importantes de sua carreira. Ela será vista nas premières da sci-fi “How to Talk to Girls at Parties”, adaptação de Neil Gaiman (“Deuses Americanos”) com direção de John Cameron Mitchell (“Reencontrando a Felicidade”), e na 2ª temporada de “Top of the Lake”, da australiana Jane Campion (“Retratos de Uma Mulher”), que terá uma sessão especial no evento francês. A presença mais inusitada deve ficar por conta de Adam Sandler. O comediante da Netflix, que conseguiu a façanha de estrelar e produzir um filme com 0% de aprovação no Rotten Tomatoes, protagoniza “The Meyerowitz Stories”, do cineasta indie Noah Baumbach, ao lado de Emma Thompson e Ben Stiller. A Netflix, por sinal, está representada pela produção de “Okja”, um filme de monstro do sul-coreano Bong Joon-Ho (“Expresso do Amanhã”). A lista americana tem ainda “Wonderstruck”, novo filme feminino de Todd Haynes (“Carol”), que junta Julianne Moore e Michelle Williams, e “Good Time”, dos irmãos Ben e Joshua Safdie (“Amor, Drogas e Nova York”), estrelado por Jennifer Jason Leigh e Robert Pattinson. Outros destaques incluem “You Were Never Really Here”, de Lynne Ramsay (“Precisamos Falar Sobre o Kevin”), em que Joaquin Phoenix luta contra o tráfico sexual, e o retorno de cineastas sempre apreciados no circuito dos festivais, como Sergei Loznitsa (“Na Neblina”), Hong Sangsoo (“A Visitante Francesa”), Fatih Akin (“Soul Kitchen”), Andrey Zvyagintsev (“Leviatã”) e Kornél Mandruczó (“White Dog”). Não há iniciantes. São todos nomes de peso. E é por isso que a seleção francesa parece a mais caprichada dos últimos anos, com a inclusão de cineastas bastante expressivos. A lista da casa traz “L’Amant Double”, do sempre excelente François Ozon (“Dentro da Casa”), “Le Redoutable”, o filme sobre Godard de Michel Hazanavicius (“O Artista”), “Rodin”, a cinebiografia do mestre da escultura com direção de Jacques Doillon (“O Casamento a Três”), e “120 Battements par Minute”, de Robin Campillo, responsável por “Eles Voltaram” (2004), que deu origem à série “Les Revenants”. Vale observar que a série “Twin Peaks”, o primeiro curta dirigido por Kristen Stewart e o último filme de Abbas Kiarostami ganharão sessões especiais durante o festival. Além destes filmes, outros poderão ser acrescentados nas próximas semanas, completando a programação. Confira abaixo a lista completa dos filmes divulgados para o Festival de Cannes de 2017, que vai acontecer de 17 a 28 de maio na Riviera francesa. Programação do Festival de Cannes 2017 Mostra Competitiva “Loveless”, de Andrey Zvyagintsev “Good Time”, de Benny Safdie e Josh Safdie “L’Amant Double”, de François Ozon “Jupiter’s Moon”, de Kornél Mandruczo “A gentle Creature”, de Sergei Loznitsa “The Killing of a Sacred Deer”, de Yorgos Lanthimos “Radiance”, de Naomi Kawase “Le Jour d’Après”, de Hong Sangsoo “Le Redoutable”, de Michel Hazanavicius “Wonderstruck”, de Todd Haynes “Happy End”, de Michael Haneke “Rodin”, de Jacques Doillon “The Beguiled”, de Sofia Coppola “120 Battements par Minute”, de Robin Campillo “Okja”, de Bong Joon-Ho “In the Fade”, de Fatih Akin “The Meyerowitz Stories”, de Noah Baumbach Fora de Competição “How to Talk to Girls at Parties”, de John Cameron Mitchell “Visages, Villages”, de Agnes Varda & JR “Mugen Non Junin” (Blade of the Immortal), de Takashi Miike Mostra Um Certo Olhar “Barbara”, de Mathieu Amalric “A Novia Del Desierto” (The Desert Bride), de Cecilia Atan & Valeria Pivato “Tesnota” (Closeness), de Kantemir Balagov “Aala Kaf Ifrit” (Beauty and The Dogs), de Kaouther Ben Hania “L’Atelier”, de Laurent Cantet “Fortunata” (Lucky), de Sergio Castellito “Las Hijas de Abril” (April’s Daughter), de Michel Franco “Western”, de Valeska Grisebach “Posoki” (Directions), de Stephan Komandarev “Out”, de Gyorgy Kristof “Sanpo Suru Shinryakusha” (Before We Vanish), de Kiyoshi Kurosawa “En Attendant Les Hirondelles” (The Nature of Time), de Karim Moussaoui “Lerd” (Dregs), de Mohammad Rasoulof “Jeune Femme”, de Leonor Serrraille “Wind River”, de Taylor Sheridan “Apres La Guerre” (After the War), de Annarita Zambrano Sessões Especiais “Claire’s Camera”, de Hong Sangsoo “12 Jours”, de Raymond Depardon “They”, de Anahíta Ghazvinizadeh “Promised Land”, de Eugene Jarecki “Napalm”, de Claude Lanzmann “Demons in Paradise”, de Jude Ratman “Sea Sorrow”, de Vanessa Redgrave “An Inconvenient Sequel”, de Bonni Cohen e Jon Shenk Sessões da Meia-Noite “The Villainess”, de Jung Byung-Gil “The Merciless”, de Byun Sung-Hyun “Prayer Before Dawn”, de Jean-Stephane Sauvaire Sessão de Realidade Virtual Carne y Arena”, de Alejandro G. Inarritu Eventos do 70 Aniversário “Top of the Lake: China Girl”, de Jane Campion & Ariel Kleiman “24 Frames”, de Abbas Kiarostami “Twin Peaks”, de David Lynch “Come Swim”, de Kristen Stewart