Anna Muylaert retira Mãe Só Há Uma da disputa pela vaga brasileira no Oscar 2017

A diretora Anna Muylaert revelou que pretende seguir o gesto de Gabriel Mascaro e também retirar seu filme “Mãe Só Há Uma” da disputa pela indicação do Brasil à categoria de Melhor Filme Estrangeiro no Oscar 2017. Mascaro retirou “Boi Neon” para prestar solidariedade ao filme “Aquarius”, num protesto à parcialidade – ou “imparcialidade questionável”, como se expressou – com que o processo seletivo estaria sendo conduzido. A razão para as duas desistências seria a inclusão do crítico paulista Marcos Petrucelli na comissão do Ministério da Cultura que escolherá o representante brasileiro. Ele virou alvo por discordar da postura política e igualmente pública do diretor Kleber Mendonça Filho, de “Aquarius”. Com isso, já são dois cineastas que tomam para si a decisão que não foi tomada por Kleber Mendonça Filho, que se diz perseguido após a photo-op do Festival de Cannes para denunciar que “O Brasil não é mais uma Democracia”, devido a um “golpe de estado” – o processo de Impeachment de Dilma Rousseff. Em nome da defesa da liberdade de expressão da equipe de “Aquarius”, Muylaert, Mascaro e Filho lançam assim um inacreditável movimento contra a liberdade de expressão de um crítico, que discordou do uso político de verbas públicas no protesto realizado em Cannes. Como o próprio Filho assumiu, seu filme foi realizado com verbas incentivadas e sua viagem à França financiada pelo Programa de Apoio à Participação de Filmes Brasileiros em Festivais Internacionais e de Projetos de Obras Audiovisuais Brasileiras em Laboratórios e Workshops Internacionais, da Ancine. A propósito, estas são as frases do crítico, publicadas em seu Facebook, que geraram a polêmica. “Vergonha é o mínimo que se pode dizer sobre a equipe e o elenco de ‘Aquarius’”, ele opinou na data do protesto com os cartazes em Cannes. Cinco dias depois, quando saiu o anúncio dos vencedores, ele completou: “Então foi assim: filme feito com dinheiro público vai a Cannes representar o Brasil e não leva prêmio algum. Ou seja, a mentira sobre o suposto golpe no País por meio de frases em papel A4 no tapete vermelho não adiantou muito além de expor o Brasil ao ridículo.” Aparentemente, três dos nossos cineastas mais brilhantes acharam ruim que um dos eleitores do representante do Brasil no Oscar tenha feito o que se espera de sua profissão: um comentário crítico. Ou, de forma reducionista, manifestado-se publicamente a respeito de uma manifestação pública. Trata-se de um ataque mal-disfarçado à liberdade de expressão e opinião, a ponto de visar até o símbolo máximo da democracia: o direito ao voto. Não querem que um crítico vote, porque não gostarão de seu voto. É isso, simplesmente. “Achamos que este é o ano de ‘Aquarius’. É o filme certo”, disse Muylaert ao jornal Folha de S. Paulo, num prato cheio para quem gosta de teorias de conspiração e já delira com Kleber Mendonça Filho segurando placas de “Yankees Go Home” no tapete vermelho do Oscar 2017. Além da dupla de cineastas desistentes, o diretor e produtor mineiro Guilherme Fiúza Zenha, um dos nove integrantes da comissão do governo, também anunciou que não irá mais participar do comitê “por questões pessoais”. Procurado, o diretor de “O Menino no Espelho” (2014) disse que não falaria com a imprensa. Mas é pouco provável que muitos outros se juntem a eles. Ouvidos pela Folha de S. Paulo, os diretores de alguns dos filmes concorrentes mantiveram a postura de disputar a vaga. E encontram o caminho menos apinhado, com a saída de “Boi Neon” e “Mãe É Só Uma” do páreo. “Por que tirar o filme? Acredito nele. Respeito a atitude [dos outros diretores], mas não pretendo retirar. A decisão é do comitê”, disse Afonso Poyart, de “Mais Forte que o Mundo – A História de José Aldo”. Ele é ecoado pelo diretor David Schurmann, para quem seu filme “Pequeno Segredo” “tem uma temática que pode interessar ao Oscar”. “Investimos muito tempo e paixão para fazer um filme tecnicamente impecável e emocionante”, resumiu. Já Roberto Berliner decidiu manter “Nise: No Coração da Loucura”, mas não sem emitir um comunicado de solidariedade a Filho, dizendo que compartilha “das mesmas posições políticas”, sem esquecer de atacar o crítico em questão por suas “declarações infelizes” – em defesa da “liberdade de expressão”, é claro – , e incluindo até a um anedótico “Fora Temer!” no texto. Fazendo a ressalva que Muylaert e Mascaro preferiram ignorar, Berliner lembrou do respeito que deve “à equipe do filme, aos milhares de espectadores, aos outros jurados e demais concorrentes”, salientando a “confiança no filme que fizemos e pela importância de levar essa história ao conhecimento do maior público possível”. Mas completa propondo escorraçar o crítico da comissão, numa celebração de totalitarismo – ou, pelo menos, falta de capacidade de convívio democrático. Afinal, como se chama mesmo quem busca enquadrar opositores, calar os dissidentes e buscar impedir o direito de votar? De todo modo, o “martírio” dos colegas está sendo tratado, até aqui, com mesquinharia por Filho, que tem se aproveitado das desistências para reforçar sua posição na eleição e aparecer ainda mais na mídia. Após a desistência de Mascaro e Muylaert, em solidariedade à perseguição que o cineasta estaria sofrendo – e isto inclui a classificação etária elevada de seu filme – , ele mantém “Aquarius” na disputa.

Diretor tira Boi Neon da disputa da vaga brasileira ao Oscar 2017

O cineasta pernambucano Gabriel Mascaro anunciou que retirou seu filme “Boi Neon” da disputa pela indicação do Brasil à categoria de Melhor Filme Estrangeiro no Oscar 2017. A decisão foi feita em protesto pela parcialidade – ou “imparcialidade questionável” – com que o processo seletivo estaria sendo conduzido. Seu comunicado é sucinto. “Decidimos tornar pública a nossa decisão de não submeter o filme ‘Boi Neon’ à comissão brasileira que indica o representante nacional ao Oscar 2017. É lamentável que o Ministério da Cultura, por meio da Secretaria do Audiovisual, endosse na comissão de seleção um membro que se comportou de forma irresponsável e pouco profissional ao fazer declarações, sem apresentação de provas, contra a equipe do filme ‘Aquarius’, após o seu protesto no tapete vermelho de Cannes. ‘Aquarius’ foi o único filme latino-americano na competição oficial de Cannes, tendo sido aclamado pela crítica internacional. Diante da gravidade da situação e contrários à criação de precedentes desta ordem, registramos nosso desconforto em participar de um processo seletivo de imparcialidade questionável”. Mascaro tomou a decisão depois que o diretor de “Aquarius”, Kleber Mendonça Filho atacou o crítico citado, convidado pelo Ministério Público para participar da comissão de seleção. Já o filme “Aquarius”, claro, é a produção que motivou a photo-op em Cannes para denunciar que “O Brasil não é mais uma Democracia”, devido ao “golpe” conhecido como processo de Impeachment de Dilma Rousseff. Com prêmios nos festivais de Veneza, Toronto e muitos outros, “Boi Neon” foi também o grande vencedor do último Festival do Rio. Era o único filme brasileiro que fazia sombra a “Aquarius” no exterior. Sua desistência, teoricamente, estende o tapete vermelho para “Aquarius” conquistar a vaga, além de tirar a oportunidade dos intérpretes, técnicos e profissionais variados do filme, que não poderão incluir no currículo uma provável representação do país no Oscar. Claro que a revolta terceirizada, de um segundo diretor em relação a uma situação que supostamente atinge apenas um terceiro, não deixa de criar uma saia justa para o próprio terceiro. Afinal, como fica agora Filho, que vê seu principal rival à indicação sair da disputa, numa demonstração de solidariedade a seu discurso de perseguido político? Filho vai usar essa vantagem para garantir a classificação de “Aquarius” ou tomará a atitude ética de, para dar sentido às consequências de sua retórica e em nome do “fair play”, anunciar também sua desistência? Sempre é válido lembrar que não houve nenhuma revolta ou manifestação sobre “imparcialidade questionável” quando, há apenas seis anos, “Lula, o Filho do Brasil” foi selecionado pelo Ministério da Cultura do governo de Luis Inácio Lula da Silva como candidato do Brasil à mesma vaga. Não foi ético em 2010. E agora veremos o que é considerada uma atitude ética em 2016.

Aquarius: Filme ganha censura 18 anos e diretor volta a atacar o governo

O diretor Kleber Mendonça Filho, que adotou o discurso de vítima de perseguição política desde que retornou ao Brasil, após se manifestar com cartazes contra “o golpe” na première de “Aquarius” no Festival de Cannes, voltou a atacar o governo ao reclamar da classificação etária recebida por seu filme. “Aquarius” recebeu classificação indicativa para maiores de 18 anos, pelo Ministério da Justiça, devido a “cenas de sexo explícito” e “drogas”. No Facebook, o cineasta ironizou a decisão. “Alguém no governo fortalecendo o marketing desse filme. Incrível”, escreveu Filho, dando a entender que a obra sofre perseguição federal. Na semana passada, o diretor atacou um crítico selecionado para integrar a comissão do Ministério da Cultura que definirá o candidato brasileiro ao Oscar 2016 de Melhor Filme Estrangeiro, porque o jornalista tem visão política contrária a sua. Além do comentário de Filho, a página oficial do filme também registrou “surpresa” com a decisão “controvertida” da classificação etária. “Surpresos com a Censura ’18 anos’ dada a ‘Aquarius’ pelo Ministério da Justiça. É incrível ver que ‘Aquarius’ está se tornando o filme mais controvertido do ano, aparentemente por celebrar a vida de maneira generosa, por ter um ponto de vista social e político e ainda trazer como personagem principal essa coisa assustadora para muita gente que é uma mulher forte, que não leva desaforo para casa. Com essa censura ’18 anos’, ‘Aquarius’ torna-se, estranhamente, ainda mais forte!”, diz o texto. É bom ressaltar, para quem “não sabe”, que o filme não tem super-heróis, não é um besteirol com atores da Globo nem um romance adolescente. Seu tema é “social”, seus personagens centrais tem mais de, digamos, 30 anos. Mas a ironia destilada na rede social dá a entender que a censura elevada possa prejudicar o “sucesso” de seu lançamento. Quem lembrar dos grandes sucessos recentes do país será capaz de perceber que dramas não se encontram entre os maiores vendedores de ingressos. “Aquarius”, ainda por cima, tem distribuição da pequena e alternativa Vitrine Filmes. Fica difícil imaginar um blockbuster desse jeito. Entretanto, é para filmes como o de Kleber Mendonça Filho que existem e devem ser usadas as leis de incentivo fiscal. Para possibilitar que obras de qualidade, em gêneros pouco populares, sejam produzidos no país, sem depender das bilheterias. Senão, a produção nacional se resumiria a comédias da Globo Filmes e longas religiosos. Kleber Mendonça Filho reclama de tudo o que tem direito, mas também usufrui de tudo a que tem direito, em termos de apoio público – desde o incentivo para filmar “Aquarius”, até a verba usada em sua viagem para a França, em que aproveitou para se manifestar politicamente. Claro que verba pública não deveria jamais patrocinar atos políticos, mas isso é uma discussão mais ampla, que envolve costumes dos partidários do aparelhamento do Estado. “Aquarius” vai abrir a 44ª edição do Festival de Gramado na sexta (26/8) e terá estreia comercial no dia 1 de setembro.

Diretor de Aquarius ataca crítico escolhido para integrar comissão que escolherá candidato brasileiro ao Oscar 2017

O diretor Kleber Mendonça Filho publicou uma carta aberta no jornal Folha de S. Paulo e no Facebook nesta sexta (19/8) para, com a justificativa de defender seu filme “Aquarius” como candidato brasileiro ao Oscar 2017, atacar um crítico de cinema. O problema estaria no fato de Marcos Petrucelli, que discorda publicamente de suas posições políticas, ter sido convidado a participar da comissão do Ministério da Cultura que definirá o filme escolhido para representar o Brasil na busca de uma vaga na premiação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. Mesmo dizendo que “tecnicamente” o jornalista “seria um nome adequado” para compôr a comissão, Mendonça ataca o posicionamento “estridente” de Petrucelli contra seu “protesto democrático” no Festival de Cannes. Ele se refere, obviamente, ao fato de ter levantado, junto a integrantes de sua equipe, placas em inglês e francês que afirmavam que “Um golpe ocorreu no Brasil”, “O Brasil não é mais uma democracia” e “O mundo não pode aceitar esse governo ilegítimo”, enquanto estava no tapete vermelho do festival francês. Segundo o cineasta, o comportamento do jornalista “faz da sua participação nesta comissão algo constrangedor”, dizendo que a questão se tornava ainda mais “séria”, porque “alguns desses ataques sugerem publicamente mentiras sobre a equipe de mais de 30 profissionais de ‘Aquarius’ ter ido a Cannes ‘de férias'”, com suas estadias “pagas pelo dinheiro público”. “É triste ter que corrigir com fatos, puros e simples, o tipo de mentira destrutiva que um comunicador tem espalhado de forma tão irresponsável. E essa pessoa está numa comissão que deveria defender os interesses do país, para julgar um filme que ele mesmo vem caluniando da forma mais torpe imaginável”, ele completa. A polêmica merece algumas considerações. Na verdade, Petrucelli escreveu no Facebook: “Vergonha é o mínimo que se pode dizer sobre a equipe e o elenco de ‘Aquarius’, filme que está em Cannes esse ano. Ao passar pelo tapete vermelho, os brasileiros protestaram contra o impeachment com cartazes que diziam ‘O Brasil não é mais uma democracia’. Ah não? Qual regime é esse, então, que permitiu ao diretor do filme levar 30 pessoas da equipe para tirar férias na Riviera Francesa? Nem blockbuster de Hollywood comparece a Cannes com tantas pessoas”. A comparação do contraste entre os protestos pela falta de democracia e a existência de liberdade para a equipe do filme ir à Cannes em peso, tratada ironicamente como “férias na Riviera Francesa”, ultrajou Filho, que ignorou a pergunta “Que regime é esse” e transformou o verbo “permitir” (antônimo de proibir, como numa ditadura) em “financiar”, para justificar um ataque num jornal de grande circulação e repercussão nacional. Além disso, a publicação da Carta Aberta à Comissão Brasileira do Oscar, que detalha frases nunca ditas ou escritas por Petrucelli, conquistou apoio de vários outros cineastas e repercutiu com a complacência do silêncio da Abraccine (a suposta Associação dos Críticos de Cinema do Brasil). Vale observar que, embora o crítico não tenha escrito nem mesmo em seu Facebook pessoal que a viagem para o Festival de Cannes foi paga pelo governo, o filme “Aquarius” recebeu, sim, verba da Ancine para participar do evento, dentro do Programa de Apoio à Participação de Filmes Brasileiros em Festivais Internacionais e de Projetos de Obras Audiovisuais Brasileiras em Laboratórios e Workshops Internacionais, que prevê pagamento de passagens, hospedagem, transportes, alimentação e “despesas afins” para diretor, produtor e ator/atriz. Levando em conta que o cineasta gostaria de corrigir o que chama de calúnia, seria interessante, em nome da transparência, que os valores destas despesas financiadas fossem tornados públicos, evitando assim “mentiras destrutivas” com a apresentação de “fatos, puros e simples”, para encerrar de vez a mera retórica inflamada – e inflamatória. Também seria interessante, em nome do “processo democrático”, respeitar a opinião de quem lhe contesta. Não é a primeira vez que o diretor bate boca publicamente com quem discordou de sua photo-op em Cannes. Mas, assim como Kleber Mendonça Filho teve o direito democrático de realizar seu protesto de gala, as vozes contrárias têm o mesmo direito de se manifestarem. Qualquer outra atitude não passa de autoritarismo com disfarce politicamente correto. Leia a carta de Kleber Mendonça Filho na edição da Folha e também no Facebook oficial do filme “Aquarius”.

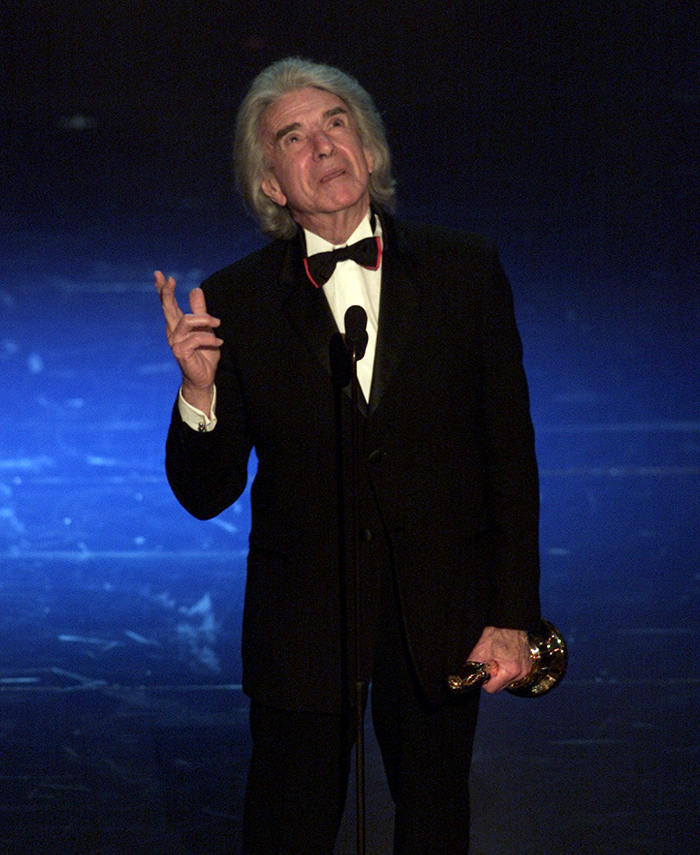

Arthur Hiller (1923 – 2016)

Morreu o cineasta Arthur Hiller, que em sua longa carreira foi capaz de levar o público às lágrimas, com “Love Story – Uma História de Amor” (1970), e ao riso farto, com muitas e muitas comédias. Ele também presidiu a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas nos anos 1990, e veio a falecer nesta quarta-feira (17/8) de causas naturais aos 92 anos de idade. Nascido em 22 de novembro de 1923, em Edmonton, no Canadá, Hiller começou sua carreira de diretor com “Se a Mocidade Soubesse” (1957), um drama romântico moralista, sobre jovens de diferentes classes sociais que querem se casar após o primeiro encontro, estrelado pelo então adolescente Dean Stockwell. E, durante seus primeiros anos na profissão, alternou sua produção cinematográfica com a direção de múltiplos episódios de séries clássicas, como “Alfred Hitchcock Apresenta”, “Os Detetives”, “Cidade Nua”, “Rota 66”, “O Homem do Rifle”, “Gunsmoke”, “Perry Mason” e “A Família Addams”. A situação só foi mudar a partir do sucesso de suas primeiras comédias românticas, “Simpático, Rico e Feliz” (1963) e “Não Podes Comprar Meu Amor” (1964), ambas estreladas por James Garner. Após repetir as boas bilheterias com “A Deliciosa Viuvinha” (1965), com Warren Beatty, e “Os Prazeres de Penélope” (1966), com Natalie Wood, ele passou a se dedicar exclusivamente ao cinema. Hiller se especializou em comédias sobre casais atrapalhados, atingindo o auge com “Forasteiros em Nova York” (1970), escrito por Neil Simon, em que a mudança de Jack Lemmon e Sandy Dennis para Nova York dá hilariamente errada, mas também soube demonstrar desenvoltura em outros gêneros, enchendo de ação o clássico de guerra “Tobruk” (1967), com Rock Hudson e George Peppard, e, claro, fazendo chover lágrimas com “Love Story” (1970). “Love Story” foi um fenômeno digno de “Titanic” (1997), com filas, cinemas lotados e muito choro. A história do casal apaixonado, vivido por Ali MacGraw e Ryan O’Neal, é considerada uma das mais românticas do cinema (entrou no Top 10 do American Film Institute), mas também uma das mais trágicas. Opostos em tudo, O’Neal vivia Oliver, um estudante atlético e rico de Direito, enquanto MacGraw era Jenny, uma estudante de Música pobre. Os dois se conhecem na faculdade e conseguem ver, além das diferenças óbvias, tudo o que tinham em comum para compartilhar. Mas o casamento não é bem visto pela família rica do noivo, que corta Oliver de sua herança, deixando o casal desamparado quando ele descobre que Jenny tem uma doença terminal – leuquemia. A popularidade do filme também rendeu reconhecimento a Hiller, que foi indicado ao Oscar de Melhor Direção. Mas ele não quis se envolver com o projeto da continuação, “A História de Oliver” (1978). Em vez disso, preferiu rir das histórias de doença em sua obra seguinte, “Hospital” (1971), que lhe rendeu o Prêmio Especial do Juri no Festival de Berlim. A comédia acabou vencendo o Oscar de Melhor Roteiro, escrito por Paddy Chayefsky, considerado um dos melhores roteiristas de Hollywood, com quem o diretor já tinha trabalhado no começo da carreira, em “Não Podes Comprar Meu Amor”. A melhor fase de sua carreira também contou com “Hotel das Ilusões” (1971), seu segundo longa escrito pelo dramaturgo Neil Simon, “O Homem de la Mancha” (1972), versão musical de “Dom Quixote”, com Peter O’Toole e Sofia Loren, e o polêmico drama “Um Homem na Caixa de Vidro” (1975), sobre um nazista procurado que se disfarça de judeu rico em Nova York – que rendeu indicação ao Oscar de Melhor Ator para o austríaco Maximilian Schell. Mas apesar dos desvios, comédias continuaram a ser seu gênero preferido. Ele chegou, por sinal, a lançar uma das mais bem-sucedidas duplas cômicas de Hollywood, juntando Gene Wilder e Richard Pryor em “O Expresso de Chicago” (1976). O cineasta voltou a dirigir a dupla em outro grande sucesso, a comédia “Cegos, Surdos e Loucos” (1989), e perfilou um verdadeiro “quem é quem” do humor em filmes como “Um Casamento de Alto Risco” (1979), com Peter Falk e Alan Arkin, “Uma Comédia Romântica” (1983), com Dudley Moore, “Rapaz Solitário” (1984), com Steve Martin, “Que Sorte Danada…” (1987), com Bette Midler, e “Milionário num Instante” (1990), com Jim Belushi. Hiller, que também dirigiu cinebiografias (“Frenesi de Glória”, em 1976, e “Ânsia de Viver”, em 1992) e até um filme de horror (“Terrores da Noite”, em 1979), deixou muitas marcas no cinema, inclusive em produções nem tão famosas. Exemplo disso é “Fazendo Amor” (1982), um dos primeiros filmes a mostrar de forma positiva um gay que sai do armário e termina seu casamento para procurar encontrar o amor com outros homens. Após dominar as bilheterias das décadas de 1970 e 1980, o diretor conheceu seus primeiros fracassos comerciais nos anos 1990. O período coincidiu com seu envolvimento com a organização sindical da indústria. Ele presidiu o Sindicato dos Diretores de 1989 a 1993 e a Academia de 1993 a 1997. E não foram poucos fracassos, a ponto de fazê-lo desistir de filmar. A situação tornou-se até tragicômica por conta de “Hollywood – Muito Além das Câmeras” (1997), longa sobre os bastidores de um filme ruim, que explorava a conhecida prática de Hollywood de creditar ao pseudônimo Alan Smithee qualquer filme renegado por seu diretor. Pois Hiller renegou o trabalho, escrito pelo infame Joe Eszterhas (“Showgirls”), que virou metalinguisticamente a última obra de Alan Smithee no cinema – depois disso, o Sindicato dos Diretores proibiu que a prática fosse mantida. Ele ganhou um prêmio humanitário da Academia em 2002, em reconhecimento a seu trabalho junto à indústria cinematográfica, e a volta à cerimônia do Oscar o animou a interromper sua já evidente aposentadoria para filmar um último longa-metragem, nove anos após seu último fracasso. Estrelado pelo roqueiro Jon Bon Jovi, “Pucked” (2006), infelizmente, não pôde ser creditado a Alan Smithee. Hiller teve uma vida longa e discreta, estrelando sua própria love story por 68 anos com a mesma mulher, Gwen Hiller, com quem teve dois filhos. Ela faleceu em junho. Ele morreu dois meses depois.

Responsável por mudanças no Oscar, Cheryl Boone Isaacs é reeleita Presidente da Academia

Cheryl Boone Isaacs foi reeleita como Presidente da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Ela é a principal responsável pelo movimento de mudanças na Academia, visando aumentar a diversidade entre os integrantes da associação, responsável pela entrega do Oscar aos melhores artistas, técnicos e filmes do ano. Terceira mulher e primeira negra a comandar a Academia, ele foi reeleita para o seu quarto mandato – cada mandato à frente da tem duração de um ano. Boone Isaacs assume o novo mandato com a missão de já começar a produzir a próxima cerimônia do Oscar, marcada para 26 de fevereiro de 2017. Há bastante expectativa em relação à seleção de indicados deste ano, após as polêmicas pela falta de artistas negras nos últimos dois anos. Para refletir a diversidade da produção cinematográfica atual, em junho a Academia convidou 683 novos membros, dos quais 46% são mulheres e 41% de não-caucasianos. Por conta disso, 11 brasileiros votarão pela primeira vez no Oscar, incluindo a diretora Anna Muylaert (“Que Horas Ela Volta?”) e o diretor Alê Abreu, cujo filme “O Menino e o Mundo” foi indicado ao Oscar de Melhor Animação em 2016.

Cineasta vencedora do Oscar negocia dirigir série da Amazon

A cineasta dinamarquesa Susanne Bier, vencedora do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro por “Em um Mundo Melhor” (2010), negocia dirigir sua primeira série americana para o serviço de streaming Amazon. Ainda sem título, o projeto, que chegou a ser chamado de “Tropicana”, foi desenvolvido por Josh Goldin e Rachel Abramowitz (roteiristas da minissérie “Klondike”), e se passa na Cuba pré-revolucionária dos anos 1950, em meio aos cassinos e shows de salsa, em que artistas, a máfia e revolucionários se encontravam. O último filme de Susanne Bier foi o drama “Serena” (2014), estrelado por Bradley Cooper e Jennifer Lawrence (ambos vistos mais recentemente em “Joy”), que fracassou nas bilheterias. Desde então, ela se voltou para a televisão, dirigindo para a BBC os seis episódios de “The Night Manager”, thriller de espionagem com Tom Hiddleston (“Thor”). Por este trabalho, ela foi indicada nesta semana ao Emmy 2016 de Melhor Direção de Minissérie ou Telefilme.

William Hurt homenageia Hector Babenco em texto emocionado

Procurado para repercutir a morte do cineasta Hector Babenco, o ator William Hurt escreveu um texto emocionado, em que lembrou sua convivência com o diretor e celebrou todos os que se foram na produção de “O Beijo da Mulher Aranha”, filme pelo qual conquistou o maior prêmio de sua carreira, o Oscar de Melhor Ator em 1986. No filme dirigido por Hector Babenco e adaptado do livro homônimo de Manuel Puig, o ator interpretava Luis Molina, um homossexual que foi preso por comportamento imoral em um país da América do Sul. Para escapar da realidade que o cerca, ele inventa filmes românticos ao lado do parceiro de prisão Valentin Arregui, um preso político vivido por Raul Julia, que busca se manter mais ligado à realidade. “Hector foi, pelo nosso trabalho em ‘O Beijo da Mulher Aranha’, o melhor diretor com quem já trabalhei – em duas áreas mais especiais e essenciais da arte da atuação: o aspecto tátil básico de criação de personagem (o fundamento do ofício de ator) e a paixão flagrante pelo tema”, ele escreveu. “Nenhum outro diretor com quem trabalhei captou tão bem os aspectos mais duros do processo de criação como Hector em ‘O Beijo da Mulher-Aranha'”, continuou. “Hector foi o condutor quando me senti mais integralmente um ator de cinema”, observou, mencionando a “proximidade da colaboração” do cineasta com os atores, “a ética de trabalho inequívoca”. Hurt lembrou que Babenco “era temperamental e tinha orgulho disso”. “Ninguém se importava. Ele era honesto com seus sentimentos e isso era maravilhoso”, escreveu. “Arte e talento são suor. Ele dividiu isso de pessoa a pessoa. Abençoado seja. Abençoado seja por toda essa experiência.” O ator também se lembrou das filmagens em São Paulo e outros que se foram, como Raul Julia (1940-1994), e chegou a comentar um encontro com Fernando Ramos da Silva, o ator que estrelou “Pixote: A Lei do mais Fraco” (1981) e morreu poucos anos depois assassinado por policiais. “Passamos algumas boas horas juntos. Eu pensei ‘este é um dos meus pais artísticos’. Ele era mais novo do que eu, mas por outro lado era mais velho. Ele tinha passado por tanta coisa. Mas elas mudam o mundo, eu acho, essas belas pessoas e Hector. Fernando morreu não muito depois. Então, por causa de Hector, lutei pelas causas certas, justiça e caráter”. Por fim, ele conclui: “Tirando ter filhos e encontrar seu amor verdadeiro, não há nada melhor do que ter tido a chance de expressar-se a si mesmo em boa companhia, no ofício que você teve sorte o suficiente para encontrar, aprender e transmitir. Hector, que sua passagem para o paraíso seja tão imediata e apaixonada como foi a de Manuel [Puig], Raul [Julia] e Leonard [Scharader, roteirista].” “Ninguém de quem lembramos morre. Algo se vai, sim. Mas não a essência”, disse.

Hector Babenco (1946 – 2016)

Morreu o cineasta Hector Babenco, autor de clássicos do cinema brasileiro como “Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia” (1976), “Pixote, a Lei do Mais Fraco” (1980), “O Beijo da Mulher-Aranha” (1985) e “Carandiru” (2003). Ele faleceu na noite de quarta-feira (13/7), aos 70 anos de idade, no Hospital Sírio Libanês em São Paulo. Babenco havia sido internado na última terça-feira para um cirurgia simples, para tratar uma sinusite, da qual estava se recuperando quando teve uma parada cardiorrespiratória. Considerado um dos diretores de cinema mais importantes do Brasil, ele dirigiu dez longas-metragens e foi indicado ao Oscar de Melhor Direção por “O Beijo da Mulher-Aranha” (1986). Nascido em Mar del Plata, na Argentina, em 1946, Babenco mudou-se para o Brasil aos 17 anos com a família, indo morar numa pensão em São Paulo. Um ano depois, pegou um navio em Santos e foi viver na Europa, onde passou cinco anos dormindo na rua e trabalhando como figurante em filmes italianos e espanhóis. “Quando voltei para São Paulo, me empenhei seriamente e em fazer cinema, mas continuei sobrevivendo meio à margem, vendendo enciclopédias e túmulos e sendo fotógrafo de restaurantes, com uma máquina polaróide”, disse o diretor, em entrevista em 1985. “Com isso, aprendi que os marginais — esse clichê tão grande — vivem mais intensamente, nas fronteiras da morte.” Não por acaso, seu primeiro longa de ficção girou em torno da boemia paulistana, “O Rei da Noite”, lançado em 1975, dois anos após estrear nos cinemas com o documentário “O Fabuloso Fittipaldi” (1973), sobre Emerson Fittipaldi, primeiro ídolo brasileiro da Fórmula 1. Em plena ditadura, ele foi crítico da política oficial da Embrafilme, e financiou de forma privada seus primeiros longas. Mas não ficou apenas nisso. Em 1977, seu filme “Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia” desafiou a Censura ao denunciar a atuação brutal do Esquadrão da Morte, dando ao ator Reginaldo Faria um dos principais papéis de sua carreira. A produção teve 6 milhões de espectadores no país, um sucesso retumbante e até hoje uma das dez maiores bilheterias do cinema nacional. Além disso, agradou em cheio à crítica, conquistando o prêmio de Melhor Filme da Mostra de São Paulo. Orgulhoso, na época desse lançamento decidiu que faria não só cinema brasileiro, mas seria brasileiro, naturalizando-se aos 31 anos. “Lúcio Flávio” já seria um marco na carreira de qualquer cineasta. Mas o trabalho mais importante do diretor ainda estava por vir. Atento aos problemas sociais, Babenco ousou escalar um adolescente inexperiente, vindo da periferia, para expressar a situação dos menores abandonados, que alimentavam a crescente criminalidade do país, em “Pixote” (1980). Com cenas impactantes, e sem aliviar a barra na relação entre o menor, vivido por Fernando Ramos da Silva, e a prostituta interpretada por Marília Pêra, o filme foi indicado ao Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro e premiado pelos críticos de Nova York, chamando atenção mundial para o cineasta. O sucesso lhe rendeu uma carreira internacional, iniciada com “O Beijo da Mulher-Aranha” (1985), que também apresentou Sonia Braga a Hollywood. Filmado no Brasil e combinando atores brasileiros com dois astros hollywoodianos, Raúl Julia e William Hurt, o longa adaptou a obra homônima do escritor argentino Manuel Puig para os porões da ditadura militar brasileira, onde um preso político faz amizade com um travesti sonhador, que cultua um filme romântico nazista – de onde vem a Mulher-Aranha, vivida de forma onírica por Braga. O papel de homossexual rendeu a Hurt os principais prêmios de sua carreira, como o troféu do Festival de Cannes e o Oscar de Melhor Ator. O longa também foi indicado aos Oscars de Melhor Filme, Direção e Roteiro Adaptado, consagrando Babenco como o primeiro cineasta brasileiro a disputar o troféu da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. A repercussão consolidou a carreira estrangeira de Babenco, que filmou a seguir um filme 100% americano, “Ironweed” (1987), adaptação de romance americano estrelado por Jack Nicholson e Meryl Streep. Ambos os atores foram indicados ao Oscar, mas o lançamento não teve o impacto das produções anteriores do cineasta. Paralelamente, um fato trágico voltou a chamar atenção para seu melhor filme: o assassinato de Fernando Ramos da Silva pela polícia, aos 19 anos de idade. O menino, que tinha conseguido fama mundial como protagonista de “Pixote”, tinha tentado seguir a carreira de ator na Globo, após o sucesso do filme, mas, semi-analfabeto, não conseguia memorizar os roteiros e não emplacou no elenco de novelas. Acabou retornando para as favelas de Diadema, onde teve o destino de tantos outros jovens envolvidos no tráfico. Abalado, Babenco voltou ao Brasil e aos temas nacionais, filmando a seguir o épico “Brincando nos Campos do Senhor” (1991), sobre a situação de abandono dos índios no país. Caríssima, a produção contou com financiamento e elenco internacional (Tom Berenger, John Lithgow, Daryl Hannah, Tom Waits, Kathy Bates e Aidan Quinn) para denunciar uma situação de genocídio no Brasil, com índios exterminados por doenças e pela ganância de fazendeiros. Sombrio demais para o gosto popular, o filme virou referência para outros cineastas. James Cameron disse que suas imagens poderosas da Amazônia serviram de inspiração para o seu “Avatar” (2009). Assistente de direção em “Brincando dos Campos do Senhor”, Vicente Amorim, que tinha 23 anos na época, definiu a experiência com “intensa”, ao relembrar o trabalho com Hector Babenco para o jornal O Globo. “É um filme que valeu por dez, foi muito trabalhoso, muito desgastante. Foi um desafio logístico comparável a ‘Fitzcarraldo’ (de Werner Herzog). Hoje, os filmes são rodados em quatro ou cinco semanas. Aquele foi feito em 36 semanas! Estávamos no meio da selva, e dormíamos num navio. A equipe tinha quase 200 pessoas e uns cem índios, que faziam figuração.” O fracasso nas bilheterias acabou abalando o cineasta, que se distanciou das telas por sete anos, retornando com uma obra mais intimista, o semibiográfico “Coração Iluminado” (1998), que refletia sua juventude em Buenos Aires, num reencontro com suas raízes. Ele retomou os temas sociais em outro filme forte, “Carandiru” (2003), passado no interior da maior prisão do Brasil, cenário de rebeliões e massacres reais, reencenados na produção. Baseado no livro “Estação Carandiru”, do médico Drauzio Varella, o longa se provou um retrato contundente da situação precária dos presídios nacionais e foi premiado em diversos festivais ao redor do mundo. Seu filme seguinte, “O Passado” (2007), foi estrelado por Gael Garcia Bernal (“Diários de Motocicleta”) e novamente falado em espanhol. “Sou um exilado no Brasil e um exilado na Argentina. Não consigo me fazer sentindo parte de nenhuma das culturas. E as duas coisas convivem em mim de forma poderosa”, resumiu o diretor, em entrevista de 2015. Na virada para o século 21, Babenco tratou de um linfoma e, em seu último filme, “Meu Amigo Hindu” (2015), decidiu contar a história de um diretor e sua luta contra o câncer. Mas o drama também tinha inspiração romântica, já que incluía no elenco sua mulher Barbara Paz, atriz que conheceu justamente no período retratado. Já o alter ego de Babenco foi vivido pelo americano Willem Dafoe. Na trama, que acabou sendo sua obra definitiva, o personagem do diretor, quando confrontado pela Morte (encarnada por Selton Mello), expressava apenas um desejo: realizar mais um filme. “Esse é o filme que a morte me deixou fazer”, disse o cineasta, no ano passado. Refletindo a passagem do grande mestre, o cineasta Walter Salles resumiu o sentimento de grande perda do cinema nacional: “Babenco foi um dos maiores diretores da história do cinema brasileiro. Construiu uma obra única, aguda e original, que desvenda a dimensão da tragédia brasileira, mas também expõe nosso drama existencial, humano. ‘Pixote’ é um filme extraordinário, um soco no estomago, assim como ‘Lucio Fávio, o Passageiro da Agonia’. O mestre se vai, mas sua filmografia ampla e insubstituível sobreviverá ao tempo, como um dos mais potentes reflexos dos anos em que vivemos.

Tarantino diz que vilão de Bastardos Inglórios é o seu melhor personagem

Para Quentin Tarantino, o melhor personagem de seus filmes foi o vilã de “Bastardos Inglórios” (2009), Hans Landa, que rendeu o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante para o ator Christoph Waltz. A revelação aconteceu durante a abertura do festival de cinema de Jerusalém, onde ele assumiu sua preferência. “Landa é a melhor personagem que eu já escrevi e talvez a melhor que eu vou escrever”, disse o diretor na ocasião, segundo o site Screen Daily. “Eu não percebi que ele era um gênio linguístico. Ele é provavelmente um dos únicos nazistas na história que pode falar ídiche perfeitamente”, completou o cineasta. Waltz voltou a trabalhar com Tarantino em “Django Livre” (2012), que novamente lhe rendeu um Oscar de Melhor Ator Coadjuvante.

Michael Cimino (1939 – 2016)

Morreu o diretor Michael Cimino, que venceu o Oscar com o poderoso drama de guerra “O Franco Atirador” (1978) e logo em seguida quebrou um dos estúdios mais tradicionais de Hollywood. Ele morreu no sábado, aos 77 anos, em Los Angeles. Cimino nasceu e cresceu em Nova York, cidade em que também iniciou sua carreira como diretor de comerciais de TV. Em 1971, ele decidir ir para Los Angeles tentar fazer filmes, e impressionou Hollywood com seu primeiro trabalho como roteirista: a sci-fi ecológica “Corrida Silenciosa” (1972), um clássico estrelado por Bruce Dern (“Os Oito Odiados”), que ele co-escreveu com Deric Washburn (“Fronteiras da Violência”) e Steven Bochco (criador da série “Murder in the First”). Dirigido por Douglas Trumbull, mago dos efeitos especiais que trabalhou em “2001: Uma Odisseia no Espaço” (1968), “Corrida Silenciosa” acabou se tornando uma das influências de “Star Wars” (1977). Em seguida, trabalhou com John Milius (“Apocalipse Now”) no roteiro do segundo filme de Dirty Harry, “Magnum 44” (1973), estrelado por Clint Eastwood (“Gran Torino”). O sucesso desse lançamento rendeu nova parceria com Eastwood, “O Último Golpe”, que marcou a estreia de Cimino na direção. Também escrita pelo cineasta, a trama girava em torno de uma gangue de ladrões, liderada por Eastwood e seu parceiro irreverente, vivido pelo jovem Jeff Bridges (“O Doador de Memórias”), envolvidos num golpe mirabolante. Após esse começo convincente, Cimino recebeu várias ofertas de trabalho, mas deixou claro que só queria dirigir filmes que ele próprio escrevesse. Por isso, dispensou propostas comerciais para se dedicar à história de três amigos operários do interior dos EUA, que vão lutar na Guerra do Vietnã. Aprisionados pelos vietcongs, eles são submetidos a torturas físicas e psicológicas que os tornam marcados pelo resto da vida. Entre as cenas, a roleta russa entre os prisioneiros assombrou o público e a crítica, numa época em que as revelações do terror da guerra ainda eram incipientes em Hollywood – “Apocalypse Now”, por exemplo, só seria lançado no ano seguinte. “O Franco Atirador” capturou a imaginação dos EUA. Pessoas tinham crises de choro durante as sessões, veteranos do Vietnã faziam fila para assistir e o filme acabou indicado a nove Oscars, inclusive Melhor Roteiro para Cimino, Ator para Robert De Niro (“Joy”) e ainda rendeu a primeira nomeação da carreira de Meryl Streep (“Álbum de Família”), como Melhor Atriz Coadjuvante. Na cerimônia de premiação, levou cinco estatuetas, entre elas a de Melhor Ator Coadjuvante para Christopher Walken (“Jersey Boys”), Melhor Diretor para Cimino e Melhor Filme do ano. Coberto de glórias, Cimino embarcou em seu projeto mais ambicioso, “O Portal do Paraíso” (1980), western estrelado por Kris Kristofferson (“O Comboio”) no papel de um xerife, que tenta proteger fazendeiros pobres dos interesses de ricos criadores de gado. O resultado desse confronto é uma guerra civil, que aconteceu em 1890 no Wyoming. Conhecido por filmar em locações reais, que ele acreditava ajudar os atores a entrarem em seus papeis, Cimino decidiu construir uma cidade cenográfica no interior dos EUA. Preocupado com o realismo da produção, ele chegou a mandar demolir a rua principal inteira no primeiro dia de filmagem, porque “não parecia correta”, atrasando o cronograma logo de cara e deixando ocioso seu numeroso elenco, que incluía Christopher Walken, Jeff Bridges, John Hurt (“Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal”), Joseph Cotten (“O 3º Homem”), Sam Waterston (série “Law and Order”), até a francesa Isabelle Huppert (“Amor”) e Willem Dafoe (“Anticristo”) em seu primeiro papel. Ele também mandou construir um sistema de irrigação para manter a relva sempre verdejante, querendo um impacto de cores nas cenas em que o sangue escorresse nas batalhas. Por conta do realismo, também comprou brigas com ONGs que acusaram a produção de crueldade contra os cavalos em cena. A obsessão pelos detalhes ainda o levou a filmar exaustivamente vários ângulos da mesma cena, gastando 220 horas e mais de 1,2 milhões de metros de filme, um recorde no período. “O Portal do Paraíso” rapidamente estourou seu cronograma e orçamento, e seu título virou sinônimo de produção fora de controle. Quando os executivos do estúdio United Artists viram a conta, entraram em desespero. Para completar, Cimino montou uma “cópia de trabalho” de 325 minutos. Pressionado a entregar uma versão “exibível” a tempo de concorrer ao Oscar, montou o filme com 219 minutos (3 horas e 39 minutos), o que exasperou os donos de cinema. A pá de cal foram as críticas negativas. Para tentar se salvar, após a première em Nova York, o estúdio cancelou o lançamento para produzir uma versão reeditada, de 149 minutos, que entretanto não se saiu melhor. O filme que custou US$ 44 milhões faturou apenas US$ 3,5 milhões. Como resultado, a United Artists, fundada em 1919 por D. W. Griffith, Charlie Chaplin, Mary Pickford e Douglas Fairbanks, quebrou. Atolada em dívidas, viu seus investidores tomarem o controle, e foi vendida para a MGM no ano seguinte. O impacto negativo foi tão grande que o gênero western se tornou maldito, afastando os estúdios de produções passadas no Velho Oeste por um longo tempo. A carreira de Cimino nunca se recuperou. Ele só voltou a assinar um novo filme cinco anos depois, o thriller noir “O Ano do Dragão” (1985), estrelado por Mickey Rourke (“O Lutador”). Mas a história de gangues asiáticas em Chinatown voltou a provocar polêmica, ao ser acusada de racismo contra os chineses que moravam nos EUA. A pressão foi tanta que levou o estúdio a incluir um aviso no início do filme, salientando que era uma obra de ficção, ao mesmo tempo em que a submissão demonstrava como ninguém defenderia Cimino após o fiasco da United Artists. O filme ainda foi indicado a cinco prêmios Framboesa de Ouro, incluindo Pior Roteiro e Diretor do ano, mas se tornou um dos favoritos de Quentin Tarantino. Cimino nunca mais escreveu seus próprios filmes. Ele ainda dirigiu “O Siciliano” (1987), drama de máfia baseado em livro de Mario Puzo (“O Poderoso Chefão”), e o remake “Horas de Desespero” (1990), com Mickey Rourke reprisando o papel de gângster interpretado por Humphrey Bogart em 1955. O primeiro fez US$ 5 milhões e o segundo US$ 3 milhões nas bilheterias, de modo que seu último longa, “Na Trilha do Sol” (1996), foi lançado direto em vídeo. Depois disso, encerrou a carreira com um curta na antologia “Cada Um com Seu Cinema” (2007), que reuniu três dezenas de mestres do cinema mundial. Em 2005, a MGM resolveu resgatar a produção que lhe deu de bandeja a prestigiosa filmografia da United Artists, relançando a versão de 219 minutos de “O Portal do Paraíso” numa sessão de gala no Museu de Arte de Nova York. E desta vez, 25 anos depois da histeria provocada pelo estouro de seu orçamento, o filme teve uma recepção muito diferente. Uma nova geração de críticos rasgou as opiniões de seus predecessores, passando a considerar o filme como uma obra-prima. O diretor sempre acusou o cronograma pouco realista da United Artists pela culpa do fracasso do filme. Dizia que não teve tempo suficiente para trabalhar na edição do longa. Pois em 2012, a produtora especializada em clássicos Criterion, em acerto com a MGM, deu-lhe todo o tempo que ele queria para produzir uma versão definitiva, com a sua visão, para o lançamento de “O Portal do Paraíso” em Blu-ray. Esta versão, de 216 minutos, foi exibida em primeira mão durante o Festival de Veneza, com a presença do diretor. Ao final da projeção, Cimino foi às lágrimas, ovacionado durante meia hora de palmas ininterruptas. “Sofri rejeição por 33 anos”, o diretor desabafou na ocasião, em entrevista ao jornal The New York Times. “Agora, posso descansar em paz”.

Academia marca dia de entrega do Oscar 2017

Após convidar um número recorde de novos eleitores para votar nos melhores filmes, artistas e técnicos de cinema do ano, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou a data em que será realizada a 89ª edição do Oscar. A próxima cerimônia da premiação mais importante do cinema mundial vai acontecer no dia 26 de fevereiro, um domingo. Ao todo, 683 novos integrantes foram convidados a votar no Oscar 2017, dos quais 46% são mulheres e 41% não são brancos, com o objetivo de aumentar a diversidade entre os responsáveis pelo reconhecimento aos melhores do ano. A lista dos novos membros inclui 283 estrangeiros, 11 dos quais são brasileiros. Eles se juntarão aos 6,2 mil membros existentes da Academia na responsabilidade de escolher os filmes indicados e os vencedores do Oscar 2017. A lista dos indicados será revelada no dia 24 de janeiro. Antes disso, serão entregues os “Governors Awards”, premiação realizada num jantar anual, que celebra realizações humanitárias e carreiras de destaque na indústria cinematográfica, marcado para o dia 12 de novembro deste ano. O calendário divulgado inclui também a data do tradicional almoço dos indicados ao Oscar, que acontecerá no dia 6 de fevereiro, e o período em que acontecerá a votação final para definir os vencedores do Oscar – entre os dias 13 e 21 de fevereiro. A 89ª edição do Oscar foi marcada para o Dolby Theatre, em Los Angeles, com transmissão para mais de 225 países e territórios. No Brasil, o evento será exibido ao vivo, na noite de 26 de fevereiro, pelos canais TNT e Globo.

Academia convida 11 brasileiros para votar no Oscar 2017

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood levou a cabo a promessa de sua Presidente Cheryl Boone Isaacs, que, diante da polêmica falta de diversidade entre os indicados ao Oscar 2016, anunciou planos para uma reformulação completa no perfil de seus associados. Buscando trazer maior variedade étnica, sexual e cultural para seus associados, os organizadores do Oscar 2017 convocaram um número recorde de artistas e técnicos para integrar suas fileiras. Ao todo, 683 pessoas foram convidados a entrar na Academia, dos quais 46% são mulheres e 41% não são brancos. Divulgada nesta quarta (29/6), a lista inclui 11 brasileiros. Com exceção dos dois cineastas convidados, a maioria já está estabelecida no cinema americano. São eles: o diretor Alê Abreu, cujo filme “O Menino e o Mundo” foi indicado ao Oscar de Melhor Animação em 2016; a cineasta Anna Muylaert, que chamou atenção com a premiação obtida por “Que Horas Ela Volta?” no Festival de Sundance de 2015; o produtor Rodrigo Teixeira, que com sua empresa, a brasileira RT Features, vem se destacando na produção indie americana, tendo ajudado a lançar obras premiadas como “Frances Ha” (2012) e “A Bruxa” (2015); o diretor de fotografia Lula Carvalho, que entrou em Hollywood com “RoboCop” (2014) e “As Tartarugas Ninja” (2014); os montadores Pedro Kos, do documentário vencedor do Oscar “A Praça Tahrir” (2013), e Affonso Gonçalves, dos premiados dramas indies “Carol” (2015) e “O Amor É Estranho” (2014); os compositores Antonio Pinto, de “A Hospedeira” (2013) e “Trash: A Esperança Vem do Lixo” (2015), e Marcelo Zarvos, de “American Ultra: Armados e Alucinados” (2016) e “A Escolha” (2016); do chefe de animação Renato dos Anjos, de “Frozen – Uma Aventura Congelante” (2013) e “Zootopia” (2016); a roteirista Vera Blasi, de “Sabor da Paixão” (2000) e “Imperador” (2012); e o ilustrador Rodolfo Damaggio, que trabalhou em artes conceituais e storyboards de diversos blockbusters, como “Star Wars: Episódio II – Ataque dos Clones” (2002), “Homem de Ferro” (2008), “Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal” (2008) e “Capitão América: O Primeiro Vingador” (2011). Entre os brasileiros que já haviam sido convidados para a Academia em anos anteriores estão a atriz Sonia Braga, os diretores José Padilha, Walter Salles, Hector Babenco e Bruno Barreto, o músico Sérgio Mendes e os documentaristas João Moreira Salles e Eduardo Coutinho. A lista de novos integrantes inclui 283 estrangeiros, representando 59 países diferentes. Alguns nomes já possuem uma vasta coleção de prêmios, como o diretor canadense Xavier Dolan (“Mommy”) e o iraniano Abbas Kiarostami (“Gosto de Cereja”), que surpreendem por só agora serem convidados. Entretanto, a maioria dos convites foi enviada para jovens talentos de Hollywood, como os atores Andrew Garfield (“O Espetacular Homem-Aranha”), Emma Watson (franquia “Harry Potter”), John Boyega (do novo “Star Wars”), Michael B. Jordan (“Creed – Nascido para Lutar”), Oscar Isaac (“Star Wars – O Despertar da Força”), Mahershala Ali (“Jogos Vorazes: A Esperança – O Final”), Chadwick Boseman (“Capitão América: Guerra Civil”), Idris Elba (“Beasts of No Nation”), Carmen Ejogo (Selma), Freida Pinto (“Quem Quer Ser um Milionário?”), Damon Wayans Jr. (“Como Ser Solteira”) e Marlon Wayans (“Cinquenta Tons de Preto”). Também são automaticamente credenciados a fazer parte da Academia os vencedores do Oscar do ano que passou. Os novos integrantes se somam aos cerca de 6,2 mil membros já existentes na responsabilidade de escolher os melhores filmes, atores e técnicos de cinema do ano, na votação do Oscar 2017.