Helen Mirren receberá homenagem pela carreira no Festival de Berlim 2020

A organização da 70.ª edição do Festival de Berlim anunciou que irá homenagear a atriz Helen Mirren com o Urso de Ouro por sua carreira “Helen Mirren é uma personalidade cujas poderosas interpretações são sempre impressionantes”, elogiou a diretora executiva do festival, Mariette Rissenbeek, em comunicado, recordando que a atriz tem feito papéis que são “paradigmas de mulheres fortes” e “tem um estilo único de representação que lhe permite sentir-se à vontade tanto no cinema britânico como americano”. Além do troféu honorário, o festival alemão também fará uma retrospectiva de filmes da atriz, como “A Noite de Terror” (1980), de John McKenzie, “O Cozinheiro, o Ladrão, Sua Mulher e o Amante” (1989), de Peter Greenaway, “A Rainha (2006), de Stephen Frears, e o recente “A Grande Mentira” (2019), de Bill Condon. Nascida em Londres em 1945, Helen Mirren foi uma das mais jovens atrizes a ingressar na Royal Shakespeare Company e soma alguns dos mais relevantes prêmios do teatro – Tony Awards e Oliver Awards – e do cinema, tendo inclusive um Oscar de Melhor Atriz em 2007 por “A Rainha”. Ela também foi premiada no Festival de Veneza pelo mesmo filme e no Festival Cannes por “As Loucuras do Rei George” (1994). Mas o Festival de Berlim ainda lhe devia reconhecimento. A 70.ª edição do festival de Berlim vai acontecer de 20 de fevereiro a 1 de março.

Julie Andrews recebe homenagem do Festival de Veneza

A atriz Julie Andrews, que marcou a história do cinema com clássicos como “Mary Poppins” (1964) e “A Noviça Rebelde” (1965), foi homenageada pelo Festival de Veneza nesta segunda (2/9) com um prêmio por sua carreira. A estrela de 83 anos, que venceu o Oscar por seu papel em “Mary Poppins” e foi indicada mais duas vezes à premiação da Academia, recebeu a estatueta do Leão de Ouro honorário diante de aplausos do público. “Eu me considero muito abençoada por ter passado grande parte da minha vida profissional na arte do cinema”, disse, ao agradecer a homenagem. “Ainda me surpreendo com o fato de ter sido a menina de sorte que foi convidada a desempenhar esses papéis maravilhosos”. Andrews começou sua carreira como atriz infantil nos teatros do West End de Londres, antes de ir para a Broadway. “Mary Poppins” a transformou em uma estrela internacional, e a atriz ainda protagonizou sucessos como “Victor ou Vitória?” (1982) e “O Diário da Princesa” (2001). Ela é viúva do diretor de “Victor ou Vitória?”, Blake Edwards (criador da franquia da “Pantera Cor-de-Rosa”, falecido em 2010), com quem filmou várias comédias. Mais recentemente, tem se destacado como dubladora, atuando nas franquias animadas “Shrek” e “Meu Malvado Favorito”, além do longa “Aquaman”. Seu próximo trabalho será a série “Bridgerton”, uma produção de Shonda Rhimes (criadora de “Grey’s Anatomy”) para a Netflix.

Valerie Harper (1939 – 2019)

Valerie Harper, uma das atrizes mais queridas da TV americana, que estrelou a série clássica “Mary Tyler Moore” e o derivado “Rhoda”, morreu após uma longa batalha contra o câncer, aos 80 anos de idade. Assim como sua personagem clássica, que ajudou a divulgar o feminismo na telinha, ela também foi um símbolo do empoderamento na vida real, tendo processado produtores e uma rede de TV por reagirem com demissão a um pedido de aumento, além de ter lutado, ao lado de feministas históricas como Gloria Steinem e Bella Abzug, pela aprovação da Emenda dos Direitos Iguais nos Estados Unidos. Ela nasceu em 22 de agosto de 1939, em Suffren, Nova York, mas morou boa parte da infância e da adolescência em Nova Jersey. Estudou balé na juventude e aos 16 anos conseguiu um emprego como dançarina do Corps de Ballet, que se apresentava quatro ou cinco vezes por dia entre as exibições de filmes no Radio City Music Hall. A experiência como dançarina a levou à Broadway em 1956, no elenco da comédia musical “Li’l Abner”, baseada nos quadrinhos do personagem do título (Ferdinando, no Brasil), e ela logo se tornou uma das dançarinas favoritas do diretor-produtor-coreógrafo Michael Kidd, que a escalou em várias montagens consecutivas. Sua colega de quarto, a atriz Arlene Golonka, sugeriu que Harper tentasse atuar, convencendo-a a fazer um teste para participar do teatro de revista “Second City”, que acabara de se mudar de Chicago para Nova York. Ela se juntou ao elenco, que incluía o ator Dick Schaal, e os dois se casaram alguns meses depois em 1964 (eles se divorciaram em 1978). “Ele era meu mentor”, Harper disse à revista People em 1975, sobre seu marido. “Ele me ajudava a me preparar, lendo roteiros comigo por anos e absolutamente construiu a personagem de Rhoda comigo”. O casal se mudou para Los Angeles em 1968 e começou a trabalhar na TV. Ele assinava roteiros para “Love, American Style”, enquanto ela deslanchava em participações em diversas séries, incluindo “Columbo”, e seguia carreira no teatro. A diretora de elenco e vice-presidente da CBS Ethel Winant a “descobriu” durante uma peça em Los Angeles e a convidou a fazer um teste para uma nova série, que chegaria à televisão em 1970. Era “Mary Tyler Moore” e Harper foi escalada para viver a vizinha e melhor amiga da protagonista, Rhoda Morgenstern, recém-chegada a Minneapolis, onde a trama se passava. A interação entre Moore e Harper marcou época. Enquanto Mary Richards (Mary Tyler Moore era o nome da intérprete e não da personagem) era uma presbiteriana conservadora, Rhoda era uma judia moderna, que se vestia de forma extravagante. As duas eram completamente opostas, mas as diferenças iniciais logo cederam lugar para as semelhanças. As duas eram mulheres solteiras independentes e lutavam por reconhecimento numa época em que o feminismo engatinhava. Em 2000, a revista Time chamou a interação de Mary e Rhoda de “uma das amizades mais famosas da TV”. Mas após três vitórias seguidas no Emmy como Melhor Atriz Coadjuvante, Harper se tornou popular o suficiente para ter sua própria série, e em 1974 a CBS lançou “Rhoda”, com produção assinada por ninguém menos que Mary Tyler Moore – num testemunho da parceria entre as atrizes, que jamais se viram como rivais. Na atração derivada, Rhoda retornava a Nova York para reencontrar a família, e finalmente descobria o amor, ao conhecer um executivo divorciado (David Groh). O spin-off foi um sucesso instantâneo, tornando-se a primeira série a assumir o 1ª lugar da audiência em seu ano inaugural de produção. Além disso, o episódio do casamento de Rhoda quase bateu um recorde histórico, com 52 milhões de telespectadores, a segunda maior audiência da TV até então, perdendo apenas para outro evento televisivo, o nascimento de Little Ricky em “I Love Lucy”, exibido em janeiro de 1953. Vale lembrar que esse episódio especial foi um crossover com “Mary Tyler Moore”, em que os personagens da série original apareceram como convidados na cerimônia íntima, realizada no apartamento dos pais de Rhoda. E rendeu tantos comentários que até um famoso locutor esportivo reclamou, durante uma transmissão de futebol americano, não ter sido convidado para aparecer na festa. Harper culminou esse período de sucesso com o Emmy de Melhor Atriz em Série de Comédia por seu trabalho em “Rhoda”. Mas, apesar desse fenômeno de popularidade, os produtores decidiram que a série precisava de outra direção na 3ª temporada, já que a personagem tinha se tornado feliz e acomodada. Assim, os roteiristas passaram a incluir problemas no relacionamento, que levou a um divórcio na 4ª temporada. O público não gostou e a audiência desabou, fazendo a série ser cancelada antes do final de sua 5ª temporada, em dezembro de 1978, deixando quatro episódios inéditos. “Meu maior arrependimento foi não termos tido a oportunidade de mostrar um episódio final de ‘Rhoda'”, Harper desabafou em sua autobiografia. “A série de ‘Mary Tyler Moore’ terminou com um final perfeito, agridoce e divertido, em que me senti emocionada por poder aparecer. Eu queria que ‘Rhoda’ tivesse a mesma oportunidade”. A atriz voltou a protagonizar uma série em 1986 com “Valerie”, interpretando uma mãe suburbana de Chicago, que precisava trabalhar e criar três filhos (o mais velho tinha 17 anos de idade e era ninguém menos que o ator Jason Bateman, futuro astro de “Arrested Development”), enquanto o marido, um piloto (Josh Taylor), estava frequentemente ausente. Um episódio da 2ª temporada de “Valerie” também entrou para a História da TV, ao usar pela primeira vez a palavra “preservativo”, relacionada a sexo seguro, no horário nobre norte-americano. A NBC chegou a emitir um aviso de aconselhamento aos pais, na abertura do capítulo. O sucesso de “Valerie” fez Harper buscar aumento salarial e participação nos lucros da produção, que afinal tinha seu nome. Os produtores negaram e ela se recusou a gravar novos episódios. O impasse causou sua demissão da própria série. Os roteiristas simplesmente mataram sua personagem num acidente de carro e a atração seguiu com Sandy Duncan no papel principal, como uma tia que assumia a criação dos filhos de Valerie. Harper processou a rede NBC e os produtores por quebra de contrato e difamação, após entrevistas em que foi chamada de “atriz difícil”. E venceu. Recebeu US$ 1,4 milhão por perdas e danos, além de uma parcela dos lucros do programa, como queria em sua negociação inicial. Os anos dedicados à televisão não lhe permitiram fazer muitos filmes. As exceções foram participações em “O Último Casal Casado” (1980) e “Feitiço do Rio” (1984). Mas ela protagonizou muitos telefilmes, incluindo “Quero Apenas meus Direitos” (1980), produção pioneira sobre o assédio sexual no local de trabalho, e “A Caixa de Surpresas” (1980), dirigido pelo astro Paul Newman. Após “Valerie”, ela teve um papel de destaque na sitcom “A Família Hogan” (1986–1991) e apareceu de forma recorrente em “The Office” (durante 1995). Também cruzou as telas em episódios de “O Toque de um Anjo”, “Sex and the City”, “That ’70s Show”, “Desperate Housewives”, “Drop Dead Diva”, “Duas Garotas em Apuros” (2 Broke Girls) e “Calor em Cleveland” (Hot in Cleveland). Em 2000, voltou a reviver sua personagem mais famosa num telefilme da rede ABC, “Mary e Rhoda”, em que contracenou com sua velha amiga Mary Tyler Moore. E foi um sucesso de audiência como nos velhos tempos. Enquanto lutava com doenças, a atriz ainda foi indicada ao Tony (o Oscar teatral) por interpretar a atrevida estrela dos anos 1940 Tallulah Bankhead na comédia “Looped”. Seus últimos trabalhos foram um curta-metragem de 2017, “My Mom and the Girl”, em que interpretou uma mãe com doença de Alzheimer, e diversas dublagens nas séries “Os Simpsons” e “American Dad!” Em 2009, os médicos removeram um tumor de seu pulmão direito e, em janeiro de 2013, ela foi diagnosticada com um tumor cerebral incurável, ocasião em que recebeu a informação que só teria mais três meses de vida. Sem se entregar, ela sobreviveu por mais seis anos. Nesse tempo “extra”, permitiu à NBC News gravá-la para um documentário e aceitou um convite para aparecer no programa de danças “Dancing With the Stars”. “Os médicos querem que eu me exercite!”, disse, sobre a participação. Discutindo sua doença na TV, ela afirmou: “Quero que todos nós tenhamos menos medo da morte, saibam que é uma passagem. Mas não vá ao seu funeral antes do dia do funeral. Enquanto estiver vivendo, viva.”

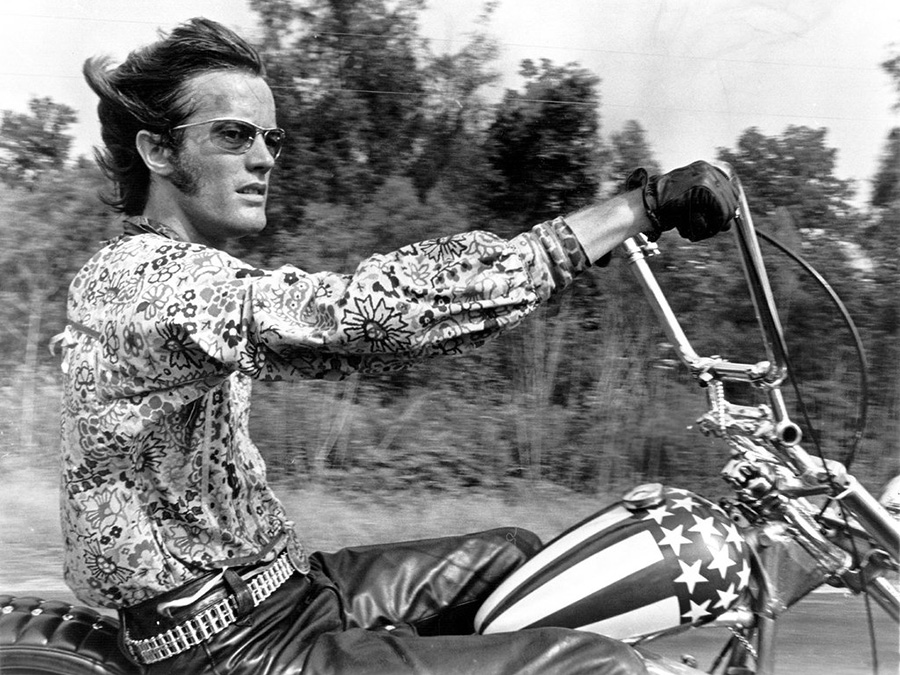

Peter Fonda (1940 – 2019)

O ator Peter Fonda, conhecido por seu trabalho no inovador “Easy Rider – Sem Destino”, que ele co-escreveu, produziu e co-estrelou em 1969, morreu na manhã desta sexta-feira (16/8), aos 79 anos, na sua casa em Los Angeles, acompanhado pela família. A causa oficial da morte foi insuficiência respiratória devido a câncer de pulmão. Filho do lendário astro de Hollywood Henry Fonda (“As Vinhas da Ira”), irmão de Jane Fonda (“Grace & Frankie”) e pai da também atriz Bridget Fonda (“Jackie Brown”), Peter virou símbolo cinematográfico da contracultura, o movimento de contestação ao “sistema” dos anos 1960, e não apenas por “Easy Rider”. Ele estrelou vários marcos do período, como “Os Anjos Selvagens” (1966), no papel de líder de uma gangue de motoqueiros, e “Viagem ao Mundo da Alucinação” (The Trip, 1967), em que tentou replicar na tela o equivalente a uma viagem lisérgica de LSD. Peter perdeu a mãe na adolescência – Frances Fonda se suicidou em 1950 – , o que rendeu uma relação conturbada com o pai. O jovem nova-iorquino foi enviado para morar com parentes no Nebraska quando Henry Fonda se casou pela segunda vez. Ao atingir a maioridade, ele voltou para Nova York, onde deu seus primeiros passos como ator, recebendo prêmios da crítica como jovem mais promissor da Broadway em 1961 – mesmo ano em que se casou pela primeira vez, com Susan Brewer. No ano seguinte, passou a aparecer na TV, participando de episódios de “Cidade Nua”, “Caravana” e “Os Defensores”, antes de conseguir seu primeiro papel no cinema. Ele já estreou em tela grande como protagonista, formando par romântico com Sandra Dee na comédia “Artimanhas do Amor” (Tammy and the Doctor, 1963), último filme da franquia “Tammy” (estrelada por Dee). A sequência de sua carreira o viu amadurecer em dramas consistentes, que inspiraram a imprensa a rotulá-lo como “novo James Dean”, entre eles “Lilith” (1964), em que interpretou um doente mental suicida, e “Os Jovens Amantes” (1964), retratando um universitário descompromissado que precisa lidar com a gravidez da namorada. Até que “Os Anjos Selvagens” (1966) o levou para as margens da lei e do cinema convencional. O filme dos motoqueiros rebeldes foi sua primeira parceria com Roger Corman. Na trama, ele desafiava a polícia local com atos de desordem, enquanto levava a filha de Frank Sinatra, Nancy, em sua garupa. A produção foi seguida por outro longa de Corman, “Viagem ao Mundo da Alucinação” (1967), uma ode ao consumo de LSD escrita por ninguém menos que Jack Nicholson. Como o elenco também contava com Dennis Hopper, que viva um personagem surtado, acabou juntando pela primeira vez a turma de “Easy Rider”. Seu sucesso entre o público universitário e a repercussão do tema acabou inspirando Fonda e Hopper a escrever o maior marco do cinema contracultural. Eles consideravam que Corman era um “quadrado” querendo fazer filme para jovens e acreditavam ser capazes de materializar uma visão muito mais fiel da contracultura se assumissem eles mesmos a produção de um filme. Dessas conversas, surgiu “Easy Rider”. Fonda coproduziu, coestrelou e assinou o roteiro com Hopper, que, por sua vez, ainda dirigiu o filme, que também contava com Nicholson numa participação antológica – responsável por torná-lo um astro da noite para o dia. Para completar, a trilha sonora reunia alguns dos maiores roqueiros da época, como Jimi Hendrix e The Byrds, além de destacar Steppenwolf e a música que virou tema do filme – e da época – , “Born to be Wild”. Lançado há 50 anos, “Easy Rider” materializou nas telas um retrato autêntico da chamada América profunda, acompanhando Fonda e Hopper enquanto dirigiam suas motos pelo Sul interiorano dos Estados Unidos, traficando drogas em seus tanques de gasolina para ter dinheiro para a viagem. O destino final era participar do Mardi Gras, em Nova Orleans, mas a jornada acabou sendo mais importante, por revelar o que acontecia no país, entre comunidades hippies, experimentações de drogas e a repressão violenta àquele estilo de vida pelos “homens de bem”, que também era homens bem armados. Realizado por apenas US$ 384 mil, o filme foi produzido de forma independente e exibido pela primeira vez no Festival de Cannes de 1969, onde foi recebido entusiasticamente pela crítica e ainda venceu a Câmera de Ouro de Melhor Filme de Diretor Estreante. A repercussão rendeu um contrato de distribuição com a Columbia Pictures, que, ao colocar o filme nos cinemas, percebeu rapidamente que precisava aumentar a quantidade de salas. Sem planejamento comercial, “Easy Rider” virou um dos maiores sucessos da década, com sua trilha também disparando em vendas. Ao mesmo tempo em que transformou o “Capitão América” vivido por Fonda em ícone da rebelião contracultural, com seus óculos escuros e jaqueta de couro estampadas em pôsteres nos quartos de milhões de adolescentes, o filme foi responsável por pavimentar o caminho para o cinema independente americano, dando início a uma revolução, que tirou dos grandes estúdios a capacidade de censurar os temas e a abordagem dos filmes que o sucederam. Entusiasmado com o efeito da obra, Peter Fonda resolveu estrear como diretor em seu longa seguinte, “Pistoleiro sem Destino” (1971. Obs: notaram o título nacional?), um dos primeiros westerns feministas. Ele também participou do longa seguinte de Hopper, “O Último Filme” (1971), e viveu um desertor da Guerra do Vietnã em “Amor Sem Promessas” (1973), do veterano cineasta Robert Wise (de “A Noviça Rebelde”), antes de voltar à direção em “Idaho Transfer” (1973), uma sci-fi que já na época alertava para o perigo apocalíptico do descaso com o meio ambiente. Ele seguiu retratando personagens à margem da sociedade em filmes como “Fuga Alucinada” (1974), no qual era um motorista de corridas que precisava virar ladrão para poder competir, “Caçada Implacável” (1974), em que demonstrou o sadismo alimentado por veteranos de guerra, “Pelos Meus Direitos” (1976), enfrentando fazendeiros corruptos interessados em suas terras, etc. Foi nessa fase “de rebeldia” que acabou conhecendo sua segunda esposa, a atriz Portia Rebecca Crockett. Os dois contracenaram em “92 Graus à Sombra” (1975), quando a atriz ainda era casada com o diretor do filme, Thomas McGuane. Em 1979, Fonda dirigiu seu terceiro e último filme, “Wanda Nevada” (1979), que contou com uma participação especial de seu pai, marcando uma reaproximação dois anos antes da morte do astro veterano. Mas a partir daí sua carreira desandou, levando a uma série de projetos genéricos, da comédia “Quem Não Corre, Voa” (1981) ao filme de ação “Choque Mortal” (1985), culminando na sua decisão de passar a viver numa comunidade artística, longe de Hollywood. O exílio lhe fez bem, pois, ao retornar aos bons filmes, foi indicado ao Oscar por “O Ouro de Ullises” (1997), no papel de um apicultor recluso e veterano de guerra, que tentava reaproximar sua família disfuncional. Além dos longas marcantes em que expressou sua visão contracultural, Fonda também estrelou algumas produções cultuadas de gêneros mais comerciais, como o terror “Corrida com o Diabo” (1975), o thriller “O Estranho” (1999) e o western “Os Indomáveis” (2007), além de ter se divertido muito ao explorar seu legado como motoqueiro mitológico na adaptação de quadrinhos “Motoqueiro Fantasma” (2007) e na comédia “Motoqueiros Selvagens” (2007). Ainda em atividade, ele trabalhou em diversos lançamentos recentes, como “A Mulher Mais Odiada dos Estados Unidos” (2017), “Limites” (2018) e deixou um último filme inédito, “The Magic Hours”.

João Carlos Barroso (1950 – 2019)

O ator João Carlos Barroso morreu na noite de segunda-feira (12/8), aos 69 anos, após travar uma batalha contra um câncer. Ele teve uma longa carreira em novelas e humorísticos da Globo. Nascido em 1950, no Rio de Janeiro, Barroso sonhava em virar jogador de futebol. E estava fazendo justamente isso, numa pelada na praia, quando chamou atenção de produtores para trabalhar na coprodução do Brasil com a Argentina “Pedro e Paulo”, em 1961. Aos 11 anos de idade, contracenou com Jardel Filho e Francisco Cuoco. A partir daí, virou astro mirim, participando de teatro, programas de TV e até fez dublagens, virando a voz nacional do jovem rei Arthur na animação da Disney “A Espada Era Lei” (1963). A fase mais popular de sua carreira começou após os 21 anos, quando entrou na Globo e estrelou novelas que marcaram época. Ele se tornou parte da História da TV brasileira ao participar da última novela em preto e branco, “Estúpido Cupido” (1976), como Tavito, um dos jovens rebeldes da trama, e da primeira a cores, quando se tornou filho de Lima Duarte, o Eustórgio, em “O Bem Amado” (1973). Também se destacou como o Toninho Jiló em “Roque Santeiro” (1985), a novela de maior audiência de todos os tempos. A desenvoltura humorística com que retratou seu personagem, um guia turístico que se aproveitava da boa fé dos romeiros para vender objetos que dizia terem pertencido a Roque Santeiro, acabou direcionando sua carreira para programas do gênero, como “Os Trapalhões” e, mais tarde, “Zorra Total”. Ele só fez mais dois filmes, “O Pistoleiro” (1976) e o clássico da pornochanchada “Nos Tempos da Vaselina” (1979). E seu último papel na TV foi como o delegado Mesquita na novela “Sol Nascente”, em 2016 e 2017. Com quase 60 anos de carreira, ainda era lembrado como um jovem no imaginário coletivo, inclusive por colegas e amigos, que, desde a madrugada, começaram a prestar homenagens nas redes sociais, lembrando do futebol que ele praticou até não poder mais, e chamando-o pelo apelido do início de sua trajetória, Barrosinho.

D.A. Pennebaker (1925 – 2019)

O cineasta D.A. Pennebaker, único documentarista premiado com um Oscar honorário pelas realizações da carreira, morreu na noite de quinta (1/8) de causas naturais, aos 94 anos. Maior mestre dos documentários musicais, ele ficou famoso ao registrar a turnê britânica de Bob Dylan de 1965, que registrou a difícil transformação do cantor folk em roqueiro, e foi indicado ao Oscar por sua cobertura da campanha presidencial de Bill Clinton em 1992. Donn Alan Pennebaker nasceu em 15 de julho de 1925 no subúrbio de Evanston, Illinois. “Penny” formou-se em engenharia mecânica na universidade de Yale, mas nunca seguiu a profissão. Em vez disso, tornou-se documentarista em 1953, ao filmar seu primeiro curta, “Daybreak Express”, que mostrava os trens sujos e abarrotados de Nova York como um retrato encantador, ao som da música de Duke Ellington que lhe servia de título. Foi o primeiro de seus muitos trabalhos em que a música tomou o primeiro plano. “A natureza do filme é musical”, ele disse uma vez, explicando sua preferência. Em 1959, Pennebaker juntou-se a Robert Leacock, Albert Maysles, Terry Filgate e Robert Drew na Drew Associates, produtora que lançou a célebre série documental “Living Camera”. Um dos trabalhos do diretor na série, “Mooney vs. Fowle”, sobre um jogo do campeonato colegial do futebol americano, venceu o prêmio principal no Festival de Cinema de Londres de 1962. Pennebaker e Robert Leacock também foram responsáveis, no início da década de 1960, por desenvolver os primeiros sistemas de câmera capazes de captar de forma sincronizada gravação de imagem e som, no formato de 16mm. A partir dessa inovação, que diminuiu o tamanho das equipes necessárias para registrar filmes documentais, os dois decidiram se juntar numa empresa própria, Leacock Pennebaker Inc. Um curta da companhia, sobre o vocalista de jazz David Lambert, chamou atenção internacional e levou o empresário de Dylan, Albert Grossman, a se aproximar de Pennebaker para filmar a turnê do músico na Inglaterra no ano seguinte. O resultado da filmagem foi o célebre “Don’t Look Back” (1965), um dos melhores documentários musicais de todos os tempos. “Penny” captou a essência de Dylan em sua turnê mais mítica, enfrentando as vaias dos fãs ao tentar se redefinir como cantor de rock, acompanhado por banda e tocando guitarra elétrica. Uma blasfêmia para quem surgiu na cena folk. Uma epifania para a história do rock. Sobre a reação de Dylan ao documentário, Pennebaker disse à revista Time em 2007: “Ele viu o filme pela primeira vez num projetor muito ruim e me disse: ‘Quando tivermos uma projeção melhor eu vou escrever todas as coisas que vamos ter que mudar’. Claro, isso me deixou um pouco triste. Na noite seguinte, nos reunimos novamente e ele se sentou na frente da tela com um caderno amarelo. No final do filme, ele me entregou o bloco em branco. ‘É isso aí que temos mudar’.” A abertura do filme, que mostrava Bob Dylan segurando diversos cartazes com a letra de “Subterranean Homesick Blues”, alternando os textos de forma sincronizada com a música, acabou “viralizando” antes dessa expressão significar o que representa hoje. Exibida de forma separada na TV, virou o primeiro Lyric Video de todos os tempos. Com o impacto desse filme na cena cultural da época, Pennebaker foi registrar outro marco da história do rock, o Festival de Monterey, de 1967. Lançado no ano seguinte como “Monterey Pop” (1968), o filme contou com performances que catapultaram para o estrelato ninguém menos que Janis Joplin e Jimi Hendrix. Mas, por incrível que pareça, nenhuma distribuidora se interessou em adquirir “Monterey Pop” para lançá-lo nos cinemas. Pennebaker acabou fechando com um cine pornô de Manhattan para a estreia. E o filme ficou um ano inteiro em cartaz naquele cinema, com as sessões sempre lotadas. O diretor especializou-se em documentários de rock, filmando shows de John Lennon, Little Richards, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry e David Bowie, entre outros. Seu documentário sobre a turnê de “Ziggy Stardust and the Spiders from Mars” (1973) é um dos melhores registros da fase glam da carreira de Bowie. Outro de seus trabalhos marcantes foi “Original Cast Album: Company” (1970), que documentou a exaustiva sessão de 18 horas e meia de gravação da trilha sonora do musical da Broadway que estabeleceu o recorde de 14 prêmios Tony, composta por Stephen Sondheim. A exibição causou tumulto no Festival de Nova York, com filas que precisaram ser organizadas pela polícia e agendamento apressado de segunda sessão, tamanha a procura. Infelizmente, devido a questões legais, o filme não encontrou distribuição até 1992, quando a RCA Victor o lançou em vídeo. Em meados dos anos 1970, Pennebaker firmou outra parceria importante com a colega cineasta Chris Hegedus, com quem trabalhou por mais de três décadas. E com quem se casou em 1982. Os dois realizaram um dos documentários musicais mais famosos dos anos 1980, “Depeche Mode: 101” (1989), sobre o show que encerrou a fase mais criativa da banda inglesa – anunciado na época como despedida do Depeche Mode. Mas mudaram totalmente de tema em seu filme mais celebrado da década seguinte. Para “The War Room” (1993), indicado ao Oscar de Melhor Documentário, Pennebaker e Hegedus focaram a campanha presidencial de Bill Clinton em 1992. Como os cineastas não tinham acesso ao próprio Clinton, as filmagens se concentraram nas estratégias políticas orquestradas pelo gerente de campanha James Carville e pelo diretor de comunicações George Stephanopoulos. O sucesso do filme transformou os dois em estrelas. Carville teve aparições em vários filmes e programas de TV e foi o conselheiro político de Hillary Clinton durante sua campanha presidencial de 2008, e Stephanopoulos virou comentarista de política na TV americana. A popularidade desse documentário gerou uma continuação, “The Return of the War Room” (2008), que reuniu os participantes originais para refletir sobre a paisagem da política americana e campanhas políticas da época. Pennebaker recebeu seu Oscar honorário em 2012, na primeira e até hoje única vez que a Academia reconheceu a carreira de um documentarista. E dedicou-o à sua esposa e parceira. Depois disso, ainda fez mais um filme ao lado dela, “Unlocking the Cage” (2016), sobre direitos animais. Do primeiro curta ao último longa, todos os seus filmes mantiveram a mesma característica, uma marca de Pennebaker que influenciou a carreira de muitos documentaristas: a ausência completa de narração e entrevistador. Ele dizia que seus filmes não eram didáticos e preferia ser comparado ao dramaturgo Henrik Ibsen do que a um repórter. “Este é o meu segredo: minha vontade de virar Ibsen. Existem coisas acontecendo o tempo todo com as pessoas. Você não precisa dramatizar nada ou roteirizá-las [para filmar um documentário]”.

Rutger Hauer (1944 – 2019)

O ator holandês Rutger Hauer, que ficou mundialmente conhecido como o líder dos replicantes no filme “Blade Runner” (1982), morreu na sexta-feira (19/7) após um curto período de doença, aos 75 anos. Um dos mais famosos atores europeus de sua geração, Hauer era fluente em várias línguas e se projetou em parceria com o cineasta holandês Paul Verhoeven em diversos projetos, a começar pela série medieval “Floris”, em 1969. Sua estreia no cinema foi no segundo longa de Verhoeven, o cultuadíssimo “Louca Paixão” (1973), em que viveu um romance de alta voltagem erótica com a atriz Monique van de Ven. E de cara chamou atenção de Hollywood, graças à indicação do filme ao Oscar. Ele ainda protagonizou mais três filmes de Verhoeven – “O Amante de Kathy Tippel” (1975), “Soldado de Laranja” (1977) e “Sem Controle” (1980) – e outros longas europeus antes de estrear numa produção americana, enfrentando Sylvester Stallone como o vilão terrorista de “Falcões da Noite” (1981). Mas foi ao desempenhar um outro tipo de vilão, o replicante Roy Beatty em “Blade Runner”, que se estabeleceu como astro de grandes produções. Androide que buscava respostas para perguntas existenciais, enquanto lutava por mais tempo para viver, o personagem caçado por Harrison Ford no longa de Ridley Scott tinha uma profundidade incomum para o gênero sci-fi de ação. Era, ao mesmo tempo, um assassino frio e robótico, mas também capaz de amar e filosofar sobre o sentido da vida, apresentando-se mais humano que seu perseguidor. A performance encantou gerações – e cineastas. Ele foi trabalhar com Nicolas Roeg em “Eureka” (1983) e ninguém menos que Sam Peckinpah em “O Casal Osterman” (1983), antes de protagonizar outro blockbuster, vivendo um amor amaldiçoado na fantasia medieval “Ladyhawke – O Feitiço de Áquila” (1985), de Richard Donner. No mesmo ano, fez sua última parceria com Verhoeven em outra produção medieval grandiosa, “Conquista Sangrenta” (1985), em que subverteu expectativas como anti-herói marginal. Hauer também traumatizou o público de cinema como o psicopata de “A Morte Pede Carona” (1986), um dos filmes mais subestimados de sua carreira e um dos mais copiados por imitadores do mundo inteiro. E até caçou o líder da banda Kiss, Gene Simmons, transformado em terrorista em “Procurado Vivo ou Morto” (1986), adaptação de uma série televisa dos anos 1950. O reconhecimento da crítica veio finalmente com o telefilme “Fuga de Sobibor” (1987), no qual liderou uma fuga em massa de um campo de concentração nazista. Ele venceu o Globo de Ouro de Melhor Ator, enquanto a produção levou o prêmio de Melhor Telefilme. A consagração continuou com o drama italiano “A Lenda do Santo Beberrão” (1988), de Ermanno Olmi. Sua interpretação como um bêbado sem-teto que encontra redenção levou o filme a vencer o Leão de Ouro no Festival de Veneza. Foi um de seus melhores desempenhos, mas não conseguiu chamar atenção do grande público, graças ao lançamento limitado em circuito de arte. Ele ainda contracenou com Madonna na comédia “Doce Inocência” (1989), mas a busca por novo sucesso de bilheterias o levou ao thriller convencional de ação “Fúria Cega” (1989), de Phillip Noyce, que iniciou um padrão negativo em sua carreira. A partir dos anos 1990, Hauer foi de produção B a produção C, D e Z. Seu rosto continuou por um bom tempo nas capas dos títulos mais alugados em VHS, mas a qualidade dos papéis despencou. Para citar um exemplo, o menos pior foi “Buffy: A Caça-Vampiros” (1992), no qual viveu um lorde dos vampiros. Os papéis televisivos passaram a se alternar com os de cinema/vídeo, e Hauer até recebeu outra indicação ao Globo de Ouro por “A Nação do Medo” (1994). Mas isso foi exceção. Ele chegou a gravar até sete produções só no ano de 2001, e nenhuma delas relevante. No anos 2000, começou a aparecer cada vez mais em séries, como “Alias”, “Smallville”, “True Blood”, “The Last Kingdom” e “Channel Zero”. Mas depois de figurar em duas adaptações de quadrinhos de 2005, “Sin City” e “Batman Begins”, voltou ao cinema europeu, estrelando vários filmes que repercutiram em 2011: “O Sequestro de Heineken”, no papel de Alfred Heineken, o dono da cervejaria holandesa, “Borboletas Negras”, “O Ritual”, “A Aldeia de Cartão”, em que retomou a parceria com Olmi, e principalmente “O Moinho e a Cruz”, uma pintura cinematográfica do polonês Lech Majewski, premiada em diversos festivais internacionais. Bastante ativo na fase final de sua carreira, Hauer ainda viveu o caçador de vampiros Van Helsing em “Dracula 3D” (2012), de Dario Argento, o Presidente da Federação Mundial em “Valerian e a Cidade dos Mil Mundos” (2017), de Luc Besson, e o Comodoro do premiado western “Os Irmãos Sisters” (2018), de Jacques Audiard. E deixou vários trabalhos inéditos, entre eles o drama “Tonight at Noon”, novo longa de Michael Almereyda (“Experimentos”), a aventura épica “Emperor”, de Lee Tamahori (“007 – Um Novo Dia Para Morrer”) e a minissérie “Um Conto de Natal”, do cineasta Steven Knight (“Calmaria”), na qual encarna o Fantasma do Natal Futuro. Sua atuação, porém, não se restringia às telas. Hauer foi ativista de causas sociais, como fundador da Starfish Association, organização sem fins lucrativos dedicada à conscientização sobre a AIDS, e patrocinador da organização ambientalista Greenpeace. Todos esses momentos não devem se perder no tempo, como lágrimas na chuva.

Susan Bernard (1948 – 2019)

A atriz Susan Bernard, estrela do cultuado filme “Faster, Pussycat! Kill! Kill!” (1965), morreu inesperadamente em sua casa em Los Angeles na sexta-feira (21/6) passada, após sofrer um ataque cardíaco aos 71 anos de idade. Ela era filha de Bruno Bernard, um dos mais célebres fotógrafos de Hollywood, que fez algumas das fotos mais conhecidas de Marilyn Monroe. A preservação do legado do pai foi uma das muitas atividades da estrela, que organizou exposições e ainda editou sete livros com o material mais icônico do fotógrafo. Sua carreira como atriz também foi marcada por sua beleza fotográfica. Não por acaso, ela foi eleita uma das 100 mulheres mais bonitas do século 20 pela revista Playboy, após aparecer nas páginas da publicação em 1966 – apresentada como a primeira playmate judia! – , seguindo sua estreia em “Faster, Pussycat! Kill! Kill!”. Escrito e dirigido por Russ Meyer, mestre do cinema “exploitation” dos anos 1960 – que explorava sensualmente os atributos físicos de suas estrelas – , “Faster, Pussycat! Kill! Kill!” foi um grande fracasso comercial. Mas se tornou cultuadíssimo com a passagem dos anos. Uma das influências de “À Prova de Morte” (2007), de Quentin Tarantino, o filme foi inicialmente odiado pela crítica e considerado misógino. Mas acabou revisto e celebrado como marco do feminismo no cinema. A história que inspirou tamanha polarização acompanhava uma gangue de mulheres espalhando morte e destruição pelas estradas empoeiradas da Califórnia. Susan interpretou Linda, uma caroneira que passa o filme quase todo de biquíni, após ser sequestrada e integrada à força no grupo de três dançarinas transformadas em assassinas desvairadas. Mas ela se vinga. O começo controvertido, seguido por fotos na Playboy, não transformou Susan Bernard em estrela. Ela acabou aparecendo apenas em filmes B, eventualmente marcando presença em outros cults da época, como o drama lésbico “That Tender Touch” (1969), o terror bizarro “Necromancy” (1972), estrelado por ninguém menos que Orson Wells, o violento “Raça Maldita” (1973) e o exploitation “Teenager” (1974). A atriz também teve papéis na novela “General Hospital” e na série “Família Buscapé”, antes de se retirar de Hollywood por ocasião de seu casamento com o ator Jason Miller (o padre Karras de “O Exorcista”) em 1974. A aposentadoria do cinema só foi interrompida uma vez, quando participou de um filme dirigido por seu filho em 1999, “The Mao Game”, um relato semibiográfico. Ator, diretor e roteirista, Joshua John Miller, o filho de Susan Bernard e Jason Miller, é um dos criadores da série “A Rainha do Sul” (The Queen of the South). Relembre, abaixo, o trailer de “Faster, Pussycat! Kill! Kill!”.

Franco Zeffirelli (1923 – 2019)

O cineasta Franco Zeffirelli, conhecido por filmes como “Romeu e Julieta” (1968) e “Amor sem Fim” (1981), morreu neste sábado (15/6) em sua casa em Roma, aos 96 anos, em decorrência “de uma longa doença que se agravou nos últimos meses”, informou a imprensa italiana. “Nunca quis que esse dia chegasse. Franco partiu nesta manhã. Um dos maiores homens do mundo da cultura. Nós partilhamos da dor de seus amados. Adeus, grande mestre, Florença nunca te esquecerá”, disse o prefeito de Florença, Dario Nardella. Em uma carreira que se estendeu por cerca de 70 anos, ele se tornou um dos diretores mais populares da Itália, tanto por seus filmes, quanto por peças de teatro e óperas. Nascido como filho ilegítimo de uma designer de moda e de um comerciante de tecidos, Zeffirelli ficou órfão de mãe aos seis anos e foi criado por uma tia. Na juventude, afirma que foi abusado por um padre. Mas também estudou arte e arquitetura em Florença e integrou um grupo de teatro. Iniciou a carreira cinematográfica depois da 2ª Guerra Mundial, trabalhando como diretor assistente de Luchino Visconti em clássicos como “A Terra Treme” (1948), “Belíssima” (1951) e “Sedução da Carne” (1954). A partir dos anos 1950 voltou-se para os palcos, como diretor de teatro e ópera, e fez sua estreia como cineasta, com a comédia “Weekend de Amor” (1958). Mas não demorou a juntar cinema e ópera, num documentário sobre a maior diva dos tempos modernos, Maria Callas, em 1964. As paixões divididas explicam porque seu cinema sempre foi um pouco teatral e muito operístico. Tentando conciliar filme e teatro, lançou-se em adaptações de William Shakespeare. Fez “A Megera Domada” (1967) com Richard Burton e Elizabeth Taylor, chamando atenção de Hollywood. Mas foi “Romeu e Julieta” (1968), no ano seguinte, que o colocou na Academia. A obra foi indicada a quatro Oscars, inclusive Melhor Filme e Direção, e se diferenciou das versões anteriores por finalmente filmar dois adolescentes reais (Olivia Hussey e Leonard Whiting) nos papéis dos amantes trágicos. O longa venceu os Oscars de Melhor Fotografia e Melhor Figurino, além do David di Donatello (o “Oscar” italiano) de Melhor Diretor. O sucesso o influenciou a seguir filmando em inglês, mas seus trabalhos seguintes, “Irmão Sol, Irmã Lua” (1972), sobre as juventudes de São Francisco e Santa Clara, e a minissérie “Jesus de Nazaré” (1977), refletiram sua criação católica apostólica romana. Belíssimo, o longa de 1972 lhe rendeu seu segundo David di Donatello de Melhor Diretor, enquanto a obra televisiva trouxe como curiosidade a escalação da sua Julieta (Olivia Hussey) como a Virgem Maria. Depois de rodar o drama esportivo “O Campeão” (1979), com John Voight (o pai de Angelina Jolie), e o romance adolescente “Amor sem Fim” (1981), com Brooke Shields, Zefirelli voltou-se novamente às óperas. Mas desta vez em tela grande. Filmou “La Traviata” (1982), pelo qual foi indicado ao Oscar de Melhor Direção de Arte e Figurino, e “Otello” (1986), duas óperas de Verdi que foram protagonizadas por Plácido Domingo. Entretanto, para encarnar Otello, o cantor foi submetido à maquiagem especial para escurecer sua pele, num processo chamado de “black face”, que atualmente é considerado um ato de racismo. Já na época não caiu muito bem. Entre um e outro longa, Zefirelli ainda filmou duas óperas televisivas, “Cavalleria Rusticana” (1982) e “Pagliacci” (1982), novamente com Plácido Domingo. E venceu um Emmy pela segunda. Ele seguiu alternando seus temas favoritos com “O Jovem Toscanini” (1988), cinebiografia do grande maestro Toscanini, fez sua versão de “Hamlet” (1990), com Mel Gibson e Glenn Close, e realizou a tele-ópera “Don Carlo” (1992), com Luciano Pavarotti. Dirigiu ainda adaptações de romances clássicos como “Sonho Proibido” (1993), baseado na obra de Giovanni Verga, e “Jane Eyre – Encontro com o Amor”, inspirado no romance gótico de Charlotte Brontë, com William Hurt e as então jovens Charlotte Gainsbourg e Anna Paquin, antes de adaptar sua própria autobiografia, “Chá com Mussolini” (1999). Ainda voltou uma última vez ao passado em seu longa final, o documentário “Callas Forever” (2002), sobre a diva da ópera que tinha filmado pela primeira vez nos anos 1960. Nos últimos anos, Zefirelli se tornou mais conhecido por seu envolvimento com a política. Conservador a ponto de ter lançado uma campanha contra “A Última Tentação de Cristo”, de Martin Scorsese, quando o filme fez sua première no Festival de Veneza em 1988, ele era contra projetos de reconhecimento dos casais homossexuais e foi um dos poucos artistas italianos a apoiar Silvio Berlusconi quando o bilionário entrou para a política no início dos anos 1990. Acabou eleito senador no partido do magnata, de 1994 a 2001.

Sylvia Miles (1924 – 2019)

A atriz Sylvia Miles, duas vezes indicada ao Oscar de Melhor Coadjuvante – por “Perdidos na Noite” (1969) e “O Último dos Valentões” (1975) – , morreu nesta quarta-feira (12/6) em sua casa em Nova York, aos 94 anos. Miles era nova-iorquina, filha de um fabricante de móveis, e estudou no célebre Actors Studio antes de fazer sua estréia como atriz numa peça off-Broadway em 1956. Ela chegou a gravar o piloto da série de comédia “The Dick Van Dyke Show”, mas perdeu o papel para Rose Marie quando a produção foi aprovada. Assim, foi aparecer primeiro no cinema, em pequenos papéis em “Assassinato S.A.” (1960) e “No Vale das Grandes Batalhas” (1961), antes de virar coadjuvante do episódio da semana de inúmeras séries televisivas. Já tinha 45 anos quando ganhou o papel que mudou sua carreira, embora ele parecesse igual a muitos outros. Na pele de uma prostituta chamada Cass, Miles apareceu apenas em seis minutos de “Perdidos na Noite”, drama pesado de John Schlesinger em que Jon Voight (o pai de Angelina Jolie) interpretava um garoto de programa em Nova York. A cena que chamou atenção envolvia sexo com Voight, e em uma entrevista de 2006 para o jornal The Scotsman, ela contou que os dois ensaiaram muito para o resultado ser convincente – como de fato foi – e contribuíram com ideias próprias. “Jon vinha para o meu apartamento no Central Park South vestido com chapéu de cowboy, jeans e botas [como seu personagem]. Meus vizinhos achavam que eu tinha esse cowboy toyboy. Ah, se fosse verdade!” Sua segunda indicação ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante foi por um papel com mais tempo em cena. Em vez de seis, ela apareceu em oito minutos de “O Último dos Valentões”, novamente como uma mulher durona, que esconde um grande segredo do célebre detetive noir Philip Marlowe (em interpretação de Robert Mitchum). Entre uma indicação e outra, ela ficou conhecida por sua personalidade extravagante. Em um incidente famoso, jogou um prato cheio de comida no crítico de teatro John Simon, que havia detonado uma de suas performances, após encontrá-lo em uma festa. Festeira, ela era figura frequente nas baladas da era das discotecas, descrita em diversas reportagens da época como a juba loira que adornava os principais eventos de Nova York. Nesse contexto, acabou se aproximando da entourage de Andy Warhol na lendária Factory, e topou estrelar “Heat” (1972), filme cultuadíssimo em que aparecia nua e tinha uma cena de sexo com o jovem Joe Dallesandro sob direção de Paul Morrissey. Incentivada por Warhol, o produtor, ela atuou sem roteiro, inventando cada linha de seu diálogo filmado. Sua filmografia pouco convencional também inclui participação no drama contracultural “O Último Filme” (1971), de Dennis Hopper, um papel de zumbi lésbica alemã enlouquecida no terror “A Sentinela dos Malditos” (1977), de Michael Winner, a interpretação de uma cartomante assassinada no terror “Pague para Entrar, Reze para Sair” (1981), de Tobe Hooper, uma performance inesquecível como a agente imobiliária agressiva de Charlie Sheen em “Wall Street: Poder e Cobiça” (1982), de Oliver Stone e a senhoria vulgar de uma casa de striptease em “Go Go Tales” (2007), de Abel Ferrara. Ela também apareceu na série “Sex and the City”, como uma velhinha excêntrica que enfeita seu sorvete de chocolate com comprimidos anti-depressivos. Seu último papel foi sua única continuação, em “Wall Street: O Dinheiro Nunca Dorme”, que encerrou sua carreira em 2010. Sofrendo com a idade, ela vivia num asilo de artistas, mas pediu para sair nos últimos meses. Não queria morrer num lugar de velhos.

Peggy Stewart (1923 – 2019)

A atriz Peggy Stewart, que atuou em mais de 30 westerns do antigo estúdio Republic Pictures, nos anos 1940 e 1950, e foi presença constante na TV até recentemente, morreu em 29 de maio aos 95 anos. A notícia foi divulgada somente agora por sua família. Nascida Peggy O’Rourke em 5 de junho de 1923, em Palm Beach, Flórida, Stewart estava de férias com a família na Califórnia quando conheceu o ator Henry O’Neill, que convenceu a Paramount a escalá-la no papel da filha adolescente de Joel McCrea e Frances Dee em “Uma Nação em Marcha” (Wells Fargo, 1937). Ela seguiu carreira em pequenos papéis em filmes como “Idade Perigosa” (1938), com Deanna Durbin, e o clássico “Tudo Isto e o Céu Também” (1940), com Bette Davis, e após 15 figurações assinou contrato com a Republic para virar estrela. O contrato impulsionou sua carreira, mas também teve impacto em sua vida pessoal. Ela se casou em 1940 com Don “Red” Barry, o primeiro intérprete do cowboy dos quadrinhos Red Rider no cinema. E a crise se instalou quando ela virou coadjuvante feminina nos novos filmes do personagem em 1944. O problema era que seu marido, estrela do seriado original do personagem de 1940, foi substituído por “Wild” Bill Elliott como protagonista de uma nova leva de longa-metragens. O casamento acabou na mesma data. Mas Peggy Stewart tornou-se conhecida em uma dezena de filmes do herói ruivo. Além dos muitos filmes de Red Rider, a Republic a escalou em parcerias com alguns de seus cowboys famosos, como Allan Lane, Sunset Carson e até os cantores Gene Autry e Roy Rogers, sem esquecer de sete seriados de aventura do Velho Oeste que ela estrelou para o estúdio. Um detalhe muito interessante é que ela não era uma mocinha típica, ao estilo das donzelas em perigo da época. Suas personagens geralmente mostravam fibra e eram capazes de vencer tiroteios. Várias fotos de publicidade de sua juventude a retrataram de arma em punho. Quando seu contrato se encerrou nos anos 1950, Peggy migrou para a televisão, aparecendo, claro, em séries de faroeste, a começar por participações nos programas de seu ex-colegas da Republic, “The Gene Autry Show”, em 1950, e “The Roy Rogers Show”, em 1952. A lista se tornou enorme, com as séries de “Cisco Kid”, “Wyatt Earp”, “Gunsmoke”, “Daniel Boone”, “Paladino do Oeste”, etc. Até que o Velho Oeste, como gênero, tornou-se realmente velho e antiquado, substituído por novos ciclos. Longe disso significar uma estagnação em sua carreira, apenas mostrou sua versatilidade, tornando-a uma presença ubíqua nas produções televisivas por décadas a fio. A amplitude de sua carreira na telinha inclui um episódio clássico de “Além da Imaginação”, de 1961, inúmeras séries policiais dos anos 1970, e até um dos capítulos mais icônicos de “Seinfeld”, como a tia de uma namorada de George Costanza (Jason Alexander), em 1993. Também apareceu em “Barrados no Baile”, “Weeds”, “Justified” e retratou a avó de Pam Beesly (Jenna Fischer) em dois capítulos de “The Office”. Incansável, Peggy ainda continuou fazendo cinema. Entre seus papéis de “vovó” mais recentes, incluem-se a biografia roqueira “Runaways: Garotas do Rock” (2010) e a comédia “Este É o Meu Garoto” (2012), estrelada por Adam Sandler e Andy Samberg. Seu último trabalho foi uma participação na série “Getting On”, em 2014, quando completou 90 anos.

Sônia Guedes (1932 – 2019)

A atriz Sônia Guedes, que trabalhou na série clássica “Malu Mulher”, morreu na segunda (3/6) aos 86 anos, em São Paulo, em decorrência de um câncer. A informação foi confirmada pela assessoria do SBT, emissora onde a atriz realizou o último trabalho na televisão. Com mais de 40 anos de carreira, Sonia teve importantes passagens pelo teatro, cinema e TV no Brasil, recebendo prêmios como o APCA e o Mambembe. Seu papel mais famoso foi Elza, a mãe de Malu (Regina Duarte), protagonista do icônico seriado “Malu Mulher” (1979), a primeira atração feminista da TV brasileira. Sônia teve passagens por diversas emissoras, tendo trabalhado em novelas como “Mulheres Apaixonadas” (2003), “Esmeralda” (2004), “Amor e Intrigas” (2008) e “Poder Paralelo” (2009). Seu último trabalho na televisão aberta foi na novela “Chiquititas”, exibida em 2013 pelo SBT, onde interpretou a personagem Nina Correia. Já a carreira cinematográfica foi iniciada com o drama “Noite em Chamas” (1977), de Jean Garret, e inclui alguns clássicos do cinema brasileiro, como “A Hora da Estrela” (1985), de Suzana Amaral, e o mais recente (e belo) “Histórias que Só Existem Quando Lembradas” (2011), primeiro longa de Júlia Murat. Ela também participou do drama “O Circo da Noite” (2013) e da comédia “O Amor no Divã” (2016). Personalidades do meio artístico lamentaram a morte da atriz pelas redes sociais. “Querida Sonia, boa viagem. Um beijo, estrela”, afirmou o ator Tuca Andrada. A atriz Tania Bondezan também lamentou: “Sonia Guedes nos deixou, grande atriz, amiga querida”.

John Singleton (1968 – 2019)

O cineasta John Singleton, conhecido por seu trabalho em filmes como “Os Donos da Rua” e “+Velozes +Furiosos”, morreu nesta segunda (29/4) aos 51 anos. Um representante da família informou que o diretor morreu tranquilamente cercado de familiares e amigos no hospital Cedars-Sinai Medical Center, em Los Angeles. A família de Singleton optou por desligar os aparelhos que mantinham o diretor vivo desde que ele sofreu um derrame, há quase duas semanas. Singleton fez história em Hollywood ao se tornar, em 1992, o primeiro cineasta negro indicado ao Oscar de Melhor Direção, por seu filme de estreia, “Os Donos da Rua” (Boyz n the Hood). Com 23 anos na época, ele também se tornou o cineasta mais jovem nomeado na categoria. E ainda foi indicado ao Oscar de Melhor Roteiro Original pelo filme, que lançou a carreira do rapper Ice Cube como ator, mas acabou perdendo as duas estatuetas. Após a aclamação da estreia, Singleton não repetiu o sucesso em seus novos dramas. Ele chegou a transformar a cantora Janet Jackson e o rapper Tupac Shakur em par romântico em “Sem Medo no Coração” (1993), tratou de racismo na universidade em “Duro Aprendizado” (1995) e retratou um histórico ataque racista no drama de época “O Massacre de Rosewood” (1997). Tudo mudou quando assinou o remake de “Shaft” (2000), estrelado por Samuel L. Jackson, fazendo sua transição para o cinema de ação. O filme estourou nas bilheterias. Ele também lançou a carreira do ator Tyrese Gibson no cinema, com o drama “Baby Boy – O Rei da Rua” (2001), e o levou ao estrelado em “+Velozes +Furiosos”, segundo filme da franquia “Velozes e Furiosos”, que ainda introduziu o rapper Lucadris na franquia. Com “Shaft” e “+Velozes +Furiosos” (2003), Singleton demonstrou que podia fazer grandes filmes de Hollywood. E seu próximo lançamento foi a comprovação de seu talento para thrillers de ação. Estrelado por Mark Wahlberg, além de Tyrese Gibson, “Quatro Irmãos” (2005) acompanhava os irmãos do título, dois brancos e dois negros, que resolvem se vingar após sua mãe adotiva ser assassinada num roubo. A crítica ficou dividida, mas o filme se tornou cultuadíssimo em DVD. O diretor seguiu no gênero com o lançamento de “Sem Saída” (2011), uma aposta para transformar o ator Taylor Lautner (de “Crepúsculo”) em astro de ação. Entretanto, o fracasso da produção comprometeu a carreira de ambos, ator e diretor. John Singleton nunca mais dirigiu outro filme, mas trabalhou bastante na TV nos últimos anos de sua carreira, assinando episódios de “Empire”, “American Crime Story”, “Rebel” e “Billions”. O cineasta também criou, produziu e dirigiu vários capítulos de “Snowfall”, série da FX que exibe sua 3ª temporada ainda este ano. Em comunicado oficial sobre a morte, a família de Singleton, que teve sete filhos, lamentou que sua carreira tenha sido interrompida pela tragédia. “John foi uma estrela tão brilhante na juventude que é fácil se esquecer que ele estava apenas começando”, escreveram. “Nós sempre vamos celebrar o legado de seu trabalho, mas estávamos também ansiosos para ver os filmes que John teria feito nos próximos anos”, concluíram.