Presidente da França homenageia Brigitte Bardot como “lenda do século”

Emmanuel Macron destacou o legado de liberdade da atriz, que também recebeu tributos de ativistas e políticos da oposição

Brigitte Bardot, um dos maiores mitos do cinema, morre aos 91 anos

Símbolo de beleza dos anos 1950 e 1960, atriz estava aposentada há meio século e faleceu em sua casa no sul da França

Brigitte Bardot, ícone do cinema francês, é internada em estado grave no sul da França

Atriz de 91 anos passou por cirurgia e segue sob observação médica em Toulon, segundo jornal local

Diretor de “Scott Pilgrim Contra o Mundo” negocia filmar “Barbarella”

Remake do clássico sci-fi dos anos 1960, baseado em quadrinhos franceses, será estrelado por Sydney Sweeney

Festival Varilux traz o melhor do cinema francês atual e homenagem a Brigitte Bardot

O Festival Varilux de Cinema Francês começa nesta quinta (9/11) sua 14ª edição, que vai até 22 de novembro, trazendo o melhor do cinema contemporâneo francês e uma homenagem ao ícone Brigitte Bardot. São ao todo 19 produções com exibições em 52 cidades, incluindo o filme vencedor do Festival de Cannes deste ano. Normalmente realizado em junho, o festival teve sua agenda modificada justamente para incluir obras do Festival de Cannes. Além disso, a mudança afastou sua programação da concorrida temporada de blockbusters americanos nos cinemas. Filmes imperdíveis Entre os destaques, “Anatomia de uma Queda”, dirigido por Justine Triet, chega ao Brasil com a credencial de vencedor da Palma de Ouro em Cannes. O filme narra a investigação do falecimento misterioso de um homem nos Alpes, trazendo um enredo que envolve um cão, uma criança e uma mulher como testemunhas, sendo esta última a principal suspeita. Outra obra significativa é “Making Of”, de Cédric Kahn, que oferece um olhar metalinguístico sobre o processo cinematográfico. A narrativa acompanha a tensão e os desafios enfrentados por uma equipe de filmagem, destacando-se pelas atuações marcantes do elenco e pela abordagem realista dos bastidores da indústria do cinema. “Culpa e Desejo”, dirigido por Catherine Breillat, apresenta uma trama que explora as complexidades de uma relação proibida. Estrelado por Léa Drucker, o filme se destaca por abordar questões delicadas como violência sexual e os limites éticos das relações pessoais. Com uma proposta que foge do convencional, “O Desafio de Marguerite”, de Anna Novion, se concentra na relação entre dois jovens matemáticos, tocando em temas de ambição e insegurança, e oferecendo uma perspectiva contemporânea e inovadora ao romance. “As Bestas”, dirigido por Rodrigo Sorogoyen, é outro filme que merece atenção por sua abordagem crítica e sua presença marcante em Cannes e no Goya. A obra explora conflitos sociais e ambientais em uma aldeia galega, desdobrando-se em uma narrativa de suspense e tensão. Homenagem a Brigitte Bardot A programação também destaca a série biográfica “Bardot”, juntamente com as exibições dos dois clássicos estrelados por Brigitte Bardot – “E Deus Criou a Mulher” (1956), de Roger Vadim, que a catapultou ao estrelato, e “O Desprezo” (1963), de Jean-Luc Godard, que explora a nudez e o sex appeal da estrela em sua única passagem pela nouvelle vague. Para acompanhar a première da série, o festival trouxe a intérprete de Bardot, a atriz Julia de Nunez, ao Brasil. Além de ter sessões em cinemas, “Bardot” também será disponibilizada gratuitamente no site oficial do festival após o término do evento – ou seja, a partir de 22 de novembro – , permitindo ao público amplo acesso à produção pelo período de um mês. Para assistir, basta acessar o site Festival Varilux em Casa (https://www.looke.com.br/movies/festival-varilux-em-casa) no período indicado. Estrelas internacionais Outros artistas que prestigiam o evento incluem o ator e diretor Nicolas Giraud de “O Astronauta”, a diretora Anna Novion de “O Desafio de Marguerite, a diretora Baya Kasmi de “O Livro da Discórdia”, o diretor Bruno Chiche de “Maestro(s)”, o diretor Cédric Kahn e o ator Stefan Crépon de “Making Of” e o diretor Rémi Bezançon de “O Renascimento”. Mais informações sobre o festival, como horários e salas de exibição, podem ser conferidos no site oficial: https://variluxcinefrances.com/2023/

Atriz de “Euphoria” vai estrelar novo filme de Barbarella

A atriz Sydney Sweeney, que foi indicada ao Emmy pelas séries “Euphoria” e “The White Lotus”, vai estrelar um novo filme de Barbarella para a Sony Pictures. Ela confirmou a notícia, que foi revelada antes que o estúdio fizesse um anúncio oficial, com um post nas redes sociais. “Hora de salvar o universo”, Sweeney escreveu no Instagram, ao lado de uma imagem extraída do pôster original de “Barbarella” de 1968. A produção vai adaptar os quadrinhos franceses de ficção científica criados por Jean-Claude Forest, que foram transformados no cultuado filme dos anos 1960. O papel da heroína espacial, sexy e bissexual do século 41 catapultou a atriz Jane Fonda ao estrelato. Dirigido por Roger Vadim, que antes tinha estourado Brigitte Bardot em “E Deus Criou a Mulher” (1956), “Barbarella” ainda entrou para a história da cultura pop por batizar a banda Duran Duran – que se inspirou no nome do cientista maligno de sua trama. Além de estrelar, Sweeney deve produzir a nova adaptação, que ainda está em estágio inicial, sem roteirista ou diretor contratados. Segundo o site Deadline, Sweeney tornou-se uma das atrizes favoritas dos executivos da Sony, após o estúdio se impressionar com as primeiras mostras de seu trabalho no filme “Madame Teia”, derivado do Homem-Aranha. Por isso, o estúdio também adquiriu recentemente o projeto de “The Registration”, com Sweeney a bordo para produzir e estrelar. Ela também será vista a seguir na 3ª temporada de “Euphoria”. Sem data de estreia marcada, os novos episódios da série são esperados para 2023. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sydney Sweeney (@sydney_sweeney)

Catherine Deneuve diz que é melhor ser atriz mais velha na Europa que nos EUA

Homenageada no Festival de Veneza pelas realizações de sua carreira, a atriz Catherine Deneuve (“Repulsa ao Sexo”) aproveitou o evento para mencionar as muitas oportunidades que o cinema europeu oferece a atrizes mais velhas, em contraste com a falta de papéis no cinema americano. “É muito melhor estar na Europa do que nos EUA se você é uma atriz e é mais velha”, disse a estrela de 79 anos, na entrevista coletiva do evento italiano. “Está muito melhor agora, mas nos anos 1950, depois dos 35 a atriz era considerada mais do que madura, então você partia para outros papeis.” Mas embora a situação tenha mudado em Hollywood, com a indústria oferecendo mais oportunidades para atrizes mais velhas, “a Europa ainda é melhor nisso”. Ao introduzir o Leão de Ouro honorário à Deneuve, o diretor do festival, Alberto Barbera, lembrou a longa lista de cineastas com quem ela já trabalhou, lista esta que inclui Roger Vadim (“Vício e Virtude”), Luis Buñuel (“A Bela da Tarde”) e Roman Polanski (“Repulsa ao Sexo”). Ela pisou no tapete vermelho de Veneza pela primeira vez como a estrela do clássico “A Bela da Tarde”, de 1967, e o retorno lhe trouxe boas lembranças. “Parece que foi ontem. Foi um festival muito importante para mim”, disse Deneuve. Falando sobre os diretores que marcaram a sua carreira, ela citou Jacques Demy (deu à atriz seu primeiro grande papel em “Os Guarda-Chuvas do Amor”), François Truffaut (“A Sereia do Mississipi”) e André Téchiné (“Hotel das Américas”). “É sempre difícil parar, olhar as coisas como se você tivesse decidido tudo, que tenha sido uma decisão pensando no futuro, mas nunca é assim”, disse Deneuve, analisando a sua carreira. “Não tenho tempo para olhar para trás, porque estou olhando para o meu presente e seguindo em frente.” É que ela ainda é uma atriz bastante ocupada. Entre seus projetos futuros, destaca-se “Funny Birds”, sobre três gerações de mulheres de uma mesma família, que são colocadas juntas em uma granja rural por conta de circunstâncias trágicas, e uma “comédia leve” sobre o relacionamento entre o falecido presidente francês Jacques Chirac e sua esposa Bernadette. O Festival de Veneza teve início nesta quarta (31/8) e vai até o dia 10 de setembro.

Jean-Louis Trintignant (1930–2022)

O ator Jean-Louis Trintignant, um dos maiores intérpretes do cinema francês, morreu nesta sexta-feira (17/6) aos 91 anos. Ele tinha câncer e sua mulher, Mariane Hoepfner Trintignant, informou que ele morreu “pacificamente, de velhice, esta manhã em casa no Gard, cercado por seus entes queridos”, de acordo com o jornal Le Monde. Ao longo de quase 70 anos de carreira e mais de 130 filmes – sem contar dezenas de peças de teatro – , ele foi dirigido pelos principais mestres do cinema europeu, demonstrando enorme versatilidade ao encarar de dramas artísticos da nouvelle vague a comédias comerciais, épicos históricos e até western spaghetti. Originalmente, Trintignant queria ser diretor. Mas para pagar o curso na escola de cinema IDHEC em Paris começou a assumir pequenos papéis na tela. Até que chamou atenção em 1956 como um dos três homens envolvidos com Brigitte Bardot no famoso filme “E Deus Criou a Mulher” (1956), de Roger Vadim. O cineasta ficou com ele mente, mesmo que Trintignant ainda não levasse a carreira de ator à sério, especialmente pelas condições da época – após filmar o clássico de Vadim, ele foi convocado pelo serviço militar e levado a lutar na Guerra da Argélia. Após três anos, Vadim o reencontrou para integrar o elenco de sua adaptação de 1959 de “Ligações Perigosas”, de Choderlos de Laclos – lançada no Brasil como “Ligações Amorosas” – , onde contracenou com Jeanne Moreau e Boris Vian. E a partir daí Trintignant não parou mais. No mesmo ano, fez seu primeiro papel de protagonista naquele que também foi seu primeiro trabalho estrangeiro: o drama de guerra “Verão Violento”, filmado na Itália por Valerio Zurlini. E em seguida foi integrar o elenco internacional de seu primeiro épico, um filme de Napoleão com o especialista Abel Gance, “Com Sangue se Escreve a História” (Austerliz, 1960), ao lado de estrelas de Hollywood (Jack Palance, Orson Welles, Leslie Caron), da Cinecittà (Claudia Cardinale, Vittorio de Sica) e compatriotas (Jean Marais, Pierre Mondy, Martine Carol). O sucesso dos dois longas o tornou requisitado tanto na França quanto na Itália, fazendo sua filmografia inflar. Nos cinco anos seguintes, fez nada menos que 20 filmes, incluindo “Paixões e Duelo” (1962), de Alain Cavallier, como um terrorista casado com Romy Schneider, e duas comédias muito populares com Vittorio Gassman: “Aquele Que Sabe Viver” (1962), de Dino Risi, e “Minha Esposa é um Sucesso” (1963), de Mauro Morassi. Também estrelou coproduções entre França e Itália, como “Castelos na Suécia” (1963), dirigido por Roger Vadim e coestrelado por Monica Vitti, e a aventura romântica “Maravilhosa Angélica” (1964), de Bernard Borderie. Trintignant ainda estrelou o primeiro de seus filmes com Costa Gavras, “Crime no Carro Dormitório” (1965), antes de embarcar no papel que o projetou como nenhum outro, “Um Homem, uma Mulher” (1966), de Claude Lelouch. Considerado um dos filmes românticos mais famosos de todos os tempos, a história de amor vivida pelo ator e Anouk Aimée venceu a Palma de Ouro do Festival de Cannes e dois Oscars – Melhor Filme em Língua Estrangeira e Melhor Roteiro. O filme foi tão marcante que resultou num reencontro entre o casal e o diretor na continuação “Um Homem, uma Mulher: 20 Anos Depois”, lançada em 1986. Seu alcance mundial também transformou Trintignant num dos maiores astros do cinema francês. Por isso, mesmo aumentando a pilha de projetos, ele passou a aparecer em filmes cada vez mais importantes. A lista é enorme, destacando o drama de guerra “Paris Está em Chamas?” (1966), de René Clement, que disputou dois Oscars, o célebre filme lésbico “As Corças” (1968), de Claude Chabrol, premiado no Festival de Berlim, o politizado “Z” (1969), de Costa Gavras, vencedor do Oscar de Melhor Filme em Língua Estrangeira, o romântico “Minha Noite com Ela” (1969), de Éric Rohmer, indicado ao Oscar de Melhor Roteiro, o icônico “O Conformista” (1970), de Bernardo Bertolucci, também indicado ao Oscar e responsável por um dos melhores desempenhos de Trintignant, entre muitos, muitos outros. Com tantos trabalhos marcantes, o próprio ator começou a receber prêmios, a partir de “O Homem que Mente” (1968), de Alain Robbe-Grillet, que lhe rendeu o Urso de Prata no Festival de Berlim. No ano seguinte, foi a vez do Festival de Cannes saudá-lo por “Z”. Mas o César, considerado o Oscar francês, só passou a considerá-lo numa fase mais madura de sua carreira. Na década de 1970, embarcou em novos projetos artísticos do diretor Robbe-Grillet (os cultuados “Deslizamentos Progressivos do Prazer” e “O Jogo com o Fogo”), retomou sua química com Romy Schneider em outros romances (“O Último Trem”, “Escalada ao Poder”), fez mais uma colaboração sensacional com o diretor Valerio Zurlini (“O Deserto dos Tártaros”) e até estreou em Hollywood, contracenando com Burt Reynolds e a conterrânea Catherine Deneuve em “Crime e Paixão” (1975), de Robert Aldrich. Depois de consagrado e rico, o grande astro ficou ainda mais exigente, o que compactuou com sua longevidade artística. Escolhendo a dedo seus projetos, ele só não viveu um renascimento nas décadas seguintes porque sua carreira nunca decaiu. Vieram três parcerias consecutivas com Ettore Scola: “O Terraço” (1980), premiado no Festival de Cannes, “Paixão de Amor” (1981) e “Casanova e a Revolução” (1982), vencedores de vários prêmios David di Donatello (o Oscar italiano). Veio seu melhor filme americano: “Sob Fogo Cerrado” (1983), de Roger Spottiswoode, indicado ao Oscar e vencedor da categoria de Melhor Filme Estrangeiro no David di Donatello. Veio a protelada colaboração com o mestre François Truffaut: “De Repente num Domingo” (1983), indicado ao César e ao BAFTA (o Oscar britânico). E, principalmente, veio a primeira indicação ao César de Trintignant, como Ator Coadjuvante em “A Mulher de Minha Vida” (1986), de Régis Wargnier. Mas ele ainda estava só começando. Com mais de 60 anos, passou a acumular indicações ao César como Melhor Ator: por “A Fraternidade é Vermelha” (1994), de Krzysztof Kieslowski, “Fiesta” (1995), de Pierre Boutron, e “Os que Me Amam Tomarão o Trem” (1998), de Patrice Chéreau. Mostrando-se disposto a se revigorar, passou a trabalhar com uma nova geração de cineastas de visões originais, com destaque para Enki Bilal, um artista de quadrinhos transformado em diretor de ficção científica, com quem filmou três filmes: “Bunker Palace Hotel” (1989), “Tykho Moon” (1996) e “Immortal” (2004). Também fez dobradinha com Jacques Audiard (“O Declínio dos Homens” e “Um Herói Muito Discreto”) e participou de uma das melhores fantasias de Marc Caro e Jean-Pierre Jeunet, dublando um cérebro falante em “Ladrão de Sonhos” (1995). Essa dedicação ao cinema foi recompensada com outro papel importante no fôlego final de sua carreira. Trintignant viveu o marido octogenário e solitário, que opta pela morte misericordiosa de sua esposa (Emmanuelle Riva), após ela sofrer derrame em “Amor” (2012). O filme do austríaco Michael Haneke venceu a Palma de Ouro e o Oscar de Melhor Filme em Língua Estrangeira. E rendeu ao astro veterano o César de Melhor Ator, que tantas vezes escapou de seu alcance. Sobre o filme, o ator disse ao Le Journal du Dimanche: “O personagem me emocionou enormemente. Como ele, estou no fim da minha vida. E como ele, penso muito em suicídio. Qualquer que seja o papel que Haneke queira me escalar a seguir, eu vou aceitar.” De fato, ele voltou a atuar para Haneke em “Happy End” (2014), antes de se despedir das telas com um último drama. O ator foi casado com a atriz Stéphane Audran, que o trocou pelo diretor Claude Chabrol – e depois os três filmaram juntos “A Corsas”. Sua segunda esposa, Nadine Marquand, também foi atriz, roteirista e diretora – e dirigiu o marido em alguns filmes. Eles tiveram três filhos: o diretor Vincent Trintignant, Pauline (que morreu no berço em 1969) e Marie Trintignant, que se tornou uma atriz de sucesso, antes de ser assassinada pelo namorado em 2003, aos 41 anos. Em 2018, Trintignant anunciou que tinha sido diagnosticado com câncer de próstata e não procuraria tratamento. Seu velho amigo, Claude Lelouch, o procurou na ocasião para fazer um filme-homenagem, “Os Melhores Anos de Uma Vida”, título perfeito para o reencontro final de um homem, uma mulher e um diretor. Em sua despedida das telas, Trintignant voltou a contracenar com Ainouk Aimée como um idoso tentando lembrar o grande amor de sua vida, com direito a flashbacks de cenas em que todos eram jovens encantados. “Envelhecer é apenas uma série de problemas”, disse ele em entrevista recente. “Mas, no final, foi bom eu ter permanecido vivo por tanto tempo. Eu pude conhecer muitas pessoas interessantes.”

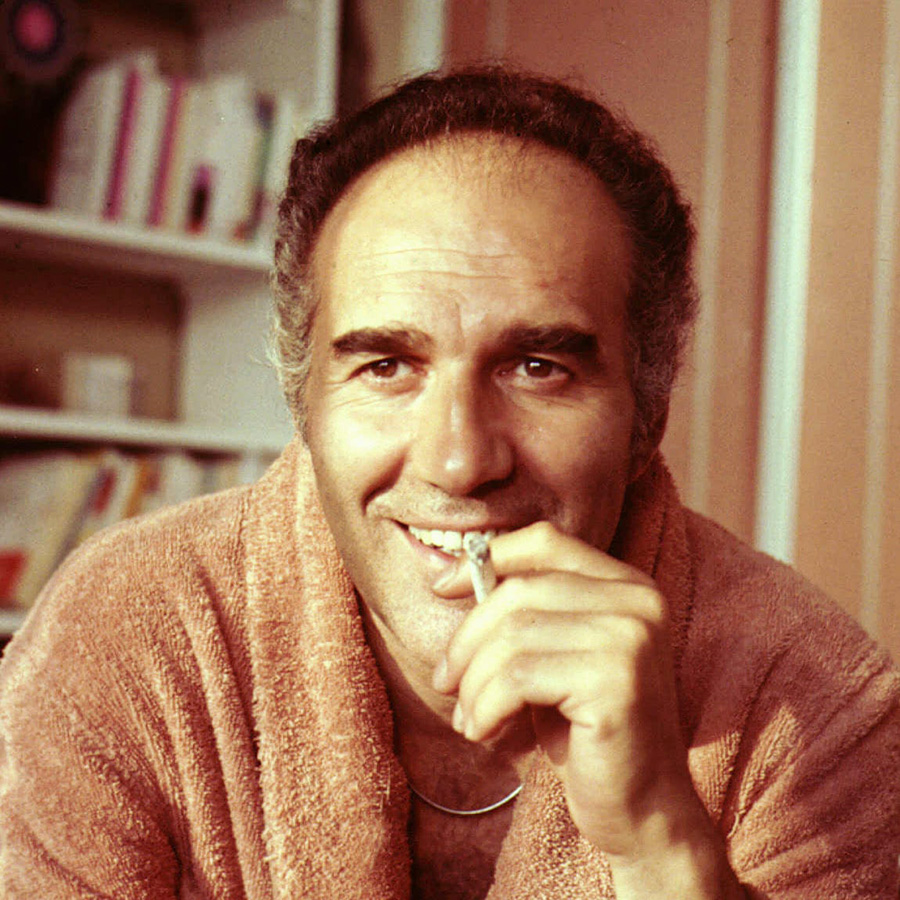

Robert Hossein (1927 – 2020)

O ator e diretor francês Robert Hossein morreu na quinta-feira (31/12), aos 93 anos após sofrer um “problema respiratório”, afirmou sua esposa, a atriz Candice Patou. Filho de um famoso compositor iraniano, André Hossein, Robert começou a atuar no cinema francês ainda na adolescência, como figurante de “Encontro com o Destino” (1948) e “Maya, A Desejável” (1949). A carreira, que abrange oito décadas, embalou a partir de 1955, quando apareceu no clássico “Rififi”, de Jules Dassin, e estreou precocemente como diretor em “Os Malvados Vão para o Inferno”. A partir daí, passou a se alternar nas duas funções. Entre os destaques de sua filmografia nos anos 1950, ele apareceu ainda em “Crime e Castigo” (1956), ao lado de Jean Gabin, em “Aconteceu em Veneza” (1957), de Roger Vadim, e passou a ser considerado protagonista com “Os Assassinos Também Amam” (1957). Em seguida, tornou-se o intérprete principal de filmes como “Vampiros do Sexo” (1959), “Rififi Entre Mulheres” (1959) e “A Sentença” (1959), especializando-se em viver vilões ou personagens dúbios do cinema noir francês – gênero que também seguiu como diretor, ao filmar “Pardonnez nos Offenses” (1956), “Você, O Veneno” (1958), etc. Ele nem sempre estrelava os filmes que dirigia, mas convocava o pai para trabalhar nas trilhas sonoras e reservava o papel principal para sua então esposa, a atriz Marina Vlady, que aos 17 anos, época de seu casamento, rivalizava com Brigitte Bardot pelo título de adolescente mais bela do cinema francês. A parceria e o casamento, no entanto, foram curtos. Após ele conquistar reconhecimento internacional como diretor, por “A Noite dos Espiões” (1959), um drama passado na 2ª Guerra Mundial, estrelado por Vlady e selecionado para o Festival de Veneza, o casal se separou durante a última atuação conjunta, em “Os Canalhas” (1960), de Maurice Labro. Divorciada, Vlady foi considerada a Melhor Atriz do Festival de Cannes três anos depois, por “Leito Conjugal” (1963), de Ugo Tognazzi, atingindo um reconhecimento que Houssein nunca conseguiu. Por outro lado, quando lançou seu western francês, “O Gosto da Violência” (1961), Houssein foi saudado como um dos diretores mais ousados de sua época, por usar os elementos dos filmes de cowboy de Hollywood para aludir aos movimentos revolucionários dos guerrilheiros da América Latina. Em reconhecimento, Sergio Leone fez questão de inclui-lo numa pequena cena de flashback de seu épico “Era uma Vez no Oeste” (1968), como uma homenagem simbólica – e sem créditos. Mas Houssein logo voltou ao mundo do crime em seus filmes seguintes, “A Morte de um Matador” (1964) e “O Diabólico Vampiro de Düsseldorf” (1965), em que viveu dois criminosos famosos. Como ator, ainda estrelou o noir “O Elevador da Morte” (1962), com Lea Massari, e fez mais dois filmes para Roger Vadim, abusando de Brigitte Bardot em “O Repouso do Guerreiro” (1962) e de Catherine Deneuve em “Vício e Virtude” (1963), ambos de temática sadomasoquista – o último inspirado diretamente em “Justine”, do Marquês de Sade. Mas foi uma produção popular, “Angelica, Marquesa dos Anjos” (1964), que o transformou em ídolo das matinés. Sua interpretação ardente do Conde Peyrac, visto sem camisa em várias cenas, arrancou suspiros de uma geração de jovens apaixonadas, dando origem a uma longa franquia romântica de época, passada no século 17, que ele estrelou ao lado de Michèle Mercier. Curiosamente, os dois também formaram par em dois dramas criminais e antirromânticos, “A Amante Infiel” (1966) e “Cemitério Sem Cruzes” (1969). Houssein ignorou o auge da nouvelle vague, especializando-se, nos anos 1960, em produções de apelo mais, digamos, sedutor. Num período em que o cinema francês era considerado um dos mais sexy do mundo, ele participou de “Lamiel, a Mulher Insaciável” (1967), “Sempre Tua… Mas Infiel” (1968), “Lição Particular… de Amor” (1968) e “Se Don Juan Fosse Mulher” (1973), derradeira parceria com Bardot. Mas sua presença cinematográfica diminuiu drasticamente nos anos seguintes. Por ironia, isso aconteceu logo após suas primeiras experiências com um mestre da nouvelle vague, Claude Lelouch, com “Retratos da Vida” (1981) e “Um Homem, uma Mulher: 20 Anos Depois” (1986), em que interpretou a si mesmo. O astro também dirigiu seus últimos filmes nesse período, uma adaptação de “Os Miseráveis” (1982) e o thriller de espionagem “Le Caviar Rouge” (1985). Nos últimos anos, ele dedicou sua energia a grandes produções teatrais destinadas a levar o grande público aos teatros. “Teatro como se pode ver apenas no cinema”, era como anunciava seus grandiosos espetáculos, geralmente de temas épicos, como a trama de gladiadores “Ben-Hur”. Entre suas trabalhos finais nas telas estão “Instituto de Beleza Vênus” (1999), “O Sumiço do Presidente” (2004), com Gérard Depardieu, “La Disparue de Deauville” (2007), dirigido pela atriz Sophie Marceau, e “Noni – Le Fruit de l’Espoir” (2020), lançado em fevereiro passado na França. Após se separar de Marina Vlady em 1959, ele se casou por dois anos com a roteirista Caroline Eliacheff (“Cópia Fiel”) e viveu de 1976 ao resto de sua vida com a atriz Candice Patou (“Edith e Marcel”), que ele escalou como Eponine em sua versão de “Os Miseráveis”.

Michel Piccoli (1925 – 2020)

Michel Piccoli, um dos atores mais importantes do cinema da França, morreu na semana passada (1/5), aos 94 anos de idade. A notícia só se tornou pública nesta segunda-feira (18/5), em comunicado da família à imprensa. Responsável por papéis inesquecíveis em dezenas de clássicos, Piccoli morreu de um acidente vascular cerebral, segundo declaração da família. Também produtor, diretor e roteirista, Michel Piccoli deixou uma obra com mais de 200 títulos em uma carreira que abrangeu sete décadas de cinema, além de papéis na televisão e teatro, ao longo das quais colaborou com mestres da estatura de Alfred Hitchcock, Henri-Georges Clouzot, Jacques Rivette, Costa-Gavras, Luis Buñuel, Jean Renoir, René Clément, Jean-Luc Godard, Alain Resnais, Agnès Varda, Jacques Demy, Marco Ferreri, Mario Bava, Manoel de Oliveira, Theodoros Angelopoulos, Nani Moretti, Marco Bellocchio e Louis Malle. O reconhecimento a seu talento foi atestado por uma profusão de prêmios, incluindo o de Melhor Ator no Festival de Cannes – pela atuação em “Salto no Escuro” (1980), de Bellocchio. Nascido em Paris em 27 de dezembro de 1925, ele era filho de músicos – a mãe era pianista e o pai um violinista suíço. Mas apesar de estrear nas telas aos 20 anos, em uma breve figuração em “Sortilégios” (1945), de Christian-Jaque, sua carreira demorou para engatar, o que só aconteceu depois de uma década, em filmes como “French Can Can” (1955), de Renoir, e “O Calvário de uma Rainha” (1956), de Jean Delannoy. Mas o que o tirou dos papéis de coadjuvantes foi sua amizade com Buñuel. “Escrevi para esse diretor famoso pedindo que ele viesse me ver em uma peça. Eu, um ator obscuro! Era a ousadia da juventude. Ele veio e nos tornamos amigos”, Piccoli contou, em uma entrevista antiga. O ator apareceu em seis filmes de Buñuel, geralmente representando uma figura autoritária. A primeira parceria se manifestou em 1956, como um padre fraco e comprometido, que viajava pelas florestas brasileiras em “A Morte no Jardim”. Em “O Diário de uma Camareira” (1964), viveu o preguiçoso e lascivo monsieur Monteil, obcecado sexualmente por Jeanne Moreau, intérprete da empregada do título. E num de seus principais desempenhos, deu vida a Louche, o cavalheiro burguês responsável pela transformação de Catherine Deneuve em “A Bela da Tarde” (1967). No filme, a atriz vivia a esposa de um médico respeitável que era convencida por Louche a passar as tardes trabalhando em um bordel de alta classe com clientes excêntricos. Piccoli reprisou o papel quase 40 anos depois, em “Sempre Bela” (2006), de Manoel de Oliveira. Para Buñuel, ainda encarnou um versão charmosa do Marquês de Sade em “Via Láctea” (1969), foi sutilmente dominador como secretário do Interior em “O Discreto Charme da Burguesia” (1972) e sinistro como chefe da polícia no penúltimo filme do diretor, “O Fantasma da Liberdade” (1974). Durante esse período, Piccoli fez parte da cena dos cafés filosóficos de Paris, que incluía os escritores Boris Vian, Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, além da cantora Juliette Gréco, com quem se casou em 1966 – separaram-se em 1977. Ele também se tornou um membro ativo do partido comunista francês. Os anos 1960 foram sua década mais criativa e variada, em que se juntou à novelle vague, atuando em obras memoráveis. Seu primeiro papel de protagonista no movimento que revolucionou o cinema francês foi como o marido de Brigitte Bardot em “O Desprezo” (1963), de Godard. No filme, ele interpreta um roteirista disposto a vender a própria esposa a um produtor (Jack Palance) para que seu roteiro saísse do papel e virasse filme dirigido por Fritz Lang (interpretado pelo próprio). Entre suas performances em clássicos da nouvelle vague ainda se destacam “A Guerra Acabou” (1966), de Alain Resnais, e “As Criaturas” (1966), de Agnès Varda. Mas Piccoli se projetou mais com sucessos de público, como “O Perigoso Jogo do Amor” (1966), de Roger Vadim, na qual contracenou com a americana Jane Fonda, o filme de guerra de René Clement “Paris Está em Chamas?” (1966), e principalmente o clássico musical “Duas Garotas Românticas” (1967), de Jacques Demy. A carreira do astro francês se internacionalizou após o filme de Demy, que chegou a ser indicado ao Oscar. Em 1968, ele estrelou a cultuada adaptação de quadrinhos italianos “Perigo: Diabolik” (1968), de Mario Bava, como o policial que tenta prender o criminoso do título. E no ano seguinte começou sua parceria de sete filmes com outro mestre italiano, Marco Ferreri – iniciada por “Dillinger Morreu” – , sem esquecer sua estreia em produções de língua inglesa, no suspense “Topázio”, de ninguém menos que Alfred Hitchcock. A consagração continuou nos anos 1970, marcada pelo principal e mais escandaloso filme de Ferreri, “A Comilança” (1973), e por uma das melhores obras de Chabrol, o noir “Amantes Inseparáveis” (1973). Com a fama adquirida, ele aproveitou para começar a produzir – a partir de “Não Toque na Mulher Branca” (1974), outra parceria com Ferreri. Piccoli também integrou a produção norte-americana de Louis Malle, “Atlantic City” (1980), estrelado por Burt Lancaster e Susan Sarandon, fez “Paixão” (1982), de Godard, e trabalhou com Marco Belocchio (em “Salto no Escuro” e “Olhos na Boca”) e Jerzy Skolimowski (“O Sucesso É a Melhor Vingança”), antes de viver o vilão que ajudou a lançar um dos principais nomes da geração de cineastas dos anos 1980. Premiado no Festival de Berlim, “Sangue Ruim” (1986) deslanchou a carreira de Leos Carax (então em seu segundo longa) e popularizou mundialmente a atriz Juliette Binoche. A lista de papéis clássicos não diminuiu com o tempo, rendendo “Loucuras de uma Primavera” (1990), de Malle, e “A Bela Intrigante” (1991), de Jacques Rivette, em que pintou – e consagrou – a nudez de Emmanuelle Béart. Sua trajetória teve muitas outras realizações, novas parcerias com Rivette, filmes com Édouard Molinaro, Jean-Claude Brisseau, Raoul Ruiz, Bertrand Blier, mais Manoel de Oliveira, dezenas mais. Tanta experiência o levou a escrever e dirigir. Ele assinou três longas, um segmento de antologia e um curta, mas apenas um repercutiu entre a crítica – “Alors Voilà” (1997). Como intérprete, porém, não lhe faltou consagração, incluindo o David di Donatello (o Oscar italiano) de Melhor Ator por um de seus últimos papéis, como papa em “Temos Papa” (2011), de Nani Moretti. Outros desempenhos importantes no final de sua carreira incluem o último longa do grego Theodoros Angelopoulos, “Trilogia II: A Poeira do Tempo” (2008). E após ser homenageado pela Academia Europeia de Cinema com um troféu pela carreira, ainda emplacou três lançamentos premiados em 2012: “Vocês Ainda Não Viram Nada!”, de Resnais, “Holy Motors”, de Carax, e “Linhas de Wellington” (2012), de Valeria Sarmiento. A despedida das telas se deu logo em seguida, com “Le Goût des Myrtilles” (2014), de Thomas De Thier. Ele deixa sua terceira esposa, a roteirista Ludivine Clerc, com quem se casou em 1978, e sua única filha, Anne-Cordélia, fruto de seu primeiro casamento com Eléonore Hirt.

Anna Karina (1940 – 2019)

A atriz Anna Karina, mais que musa, um ícone da nouvelle vague, morreu no sábado (14/12) em Paris, aos 79 anos, em decorrência de um câncer. “O cinema francês ficou órfão. Perdeu uma de suas lendas”, afirmou o ministro da Cultura da França, Franck Riester, no Twitter. Nascida na Dinamarca, a atriz de rosto pálido e grandes olhos azuis foi morar em Paris ainda menor de idade, pedindo carona com a ideia de se tornar atriz. Acabou virando modelo. E foi por sugestão de Coco Chanel que mudou seu nome verdadeiro, Hanne Karin Bayer, para Anna Karina. Jean-Luc Godard, que a dirigiu em nada menos do que sete filmes, a descobriu em um anúncio e propôs um pequeno papel em “Acossado” (1960) com Jean Seberg e Jean-Paul Belmondo. Mas, inicialmente, ela rejeitou sua proposta, chamando-o de atrevido por querer que ela filmasse sem roupas. O cineasta continuou insistindo, até que ela aceitou estrelar “O Pequeno Soldado”, um drama sobre a guerra da Argélia. Durante as filmagens, os dois começaram um romance que duraria vários anos. Mas, por causa do tema (terrorismo), o filme enfrentou censura e só foi lançado três anos depois, em 1963. Assim, a lenda de Anna Karina acabou se materializando nas telas em seu segundo filme com Godard, “Uma Mulher É Uma Mulher” (1961). E, de forma arrebatadora, o desempenho hipnotizante lhe rendeu o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Berlim, com apenas 20 anos de idade. A dupla lançou mais clássicos absolutos, como o drama “Viver a Vida” (1962), que rendeu os closes mais lindos e tristes de Anna Karina, enquanto sua personagem decaía para a prostituição – e inventava o estilo de moda “street” – , a comédia criminal “Bando à Parte” (1964), em que ela protagonizou uma das danças mais charmosas da história do cinema, a influente sci-fi modernista “Alphaville” (1965), o thriller que virou pop art “O Demônio das Onze Horas” (1965), com Jean-Paul Belmondo, e a sátira “Made in U.S.A.” (1966). Cada um dos papéis era incrivelmente diferente um do outro, resultando numa das mais prolíficas e criativas parcerias entre um casal diante e atrás das câmeras – e que foi homenageada pelo cartaz do Festival de Cannes do ano passado. Além dos filmes de Godard, ela ainda abrilhantou outros títulos obrigatórios da nouvelle vague, como o feminista “Cléo das 5 às 7” (1962), de Agnès Varda, e o impactante “A Religiosa” (1966), de Jacques Rivette. Mas não filmou com Claude Chabrol nem com François Truffaut, outros mestres do movimento. “Era a mulher de Jean-Luc. Isso certamente lhes dava um pouco de medo”, ela chegou a comentar, em entrevista. O relacionamento com Godard, porém, foi marcado por uma tragédia, a perda de um filho que ela esperava, que a deixou estéril. Anna Karina também sofreu muito com o machismo do marido. A última vez que o casal se viu foi há cerca de 30 anos, quando um programa da TV francesa organizou um encontro sem avisá-la. Ela desabou em lágrimas diante das câmeras, sendo recriminada por Godard. Desde então, não houve mais contato. “Ele está na Suíça e não abre a porta”, ela disse em 2005. “Não, não fico triste. Afinal, é a vida dele”. Sem arrependimentos, o tsunami que ela causou na nouvelle vague a tornou cobiçada pelo cinema comercial, levando-a a estrelar o sucesso “A Ronda do Amor” (1965), de Roger Vadim, e até produções televisivas. De forma significativa, Anna Karina estrelou e batizou o primeiro telefilme colorido da TV francesa, “Anna”, escrito pelo cantor Serge Gainsbourg em 1967. Foi nessa época que também estourou como cantora, gravando o tema do telefilme, “Sous le Soleil Exactement”, de Gainsbourg. Logo, ela se tornou maior que o mercado local, iniciando uma carreira internacional com a obra-prima do neo-realismo italiano “Mulheres no Front” (1965), de Valerio Zurlini, seguida pelo clássico “O Estrangeiro” (1967), do grande Luchino Visconti, em que contracenou com outro mito da interpretação, Marcello Mastrioianni. Também enveredou por aventuras do cinema britânico – “Mago, O Falso Deus” (1968), com Michael Caine, e “Antes do Inverno Chegar” (1968), com David Niven – e pelo “novo cinema alemão” – “O Tirano da Aldeia” (1969), de Volker Schlöndorff, e “Roleta Chinesa” (1976), de Rainer Werner Fassbinder – , chegando a Hollywood com “Justine” (1969), curiosamente como coadjuvante de outra estrela da nouvelle vague, Anouk Aimée. Após trabalhar com tantos mestres do cinema, Anna decidiu dirigir seu primeiro filme, “Vivre Ensemble”, uma história de amor entre drogas e álcool, lançada em 1973, que ela definiu como “um retrato da minha juventude”. Depois disso, só voltou a comandar mais um longa, “Victoria”, já em 2003. Mas não abandonou a paixão por diretores, casando-se sucessivamente com mais três: Pierre Fabre, Daniel Duval e o americano Dennis Berry, com quem viveu de 1982 até sua morte. Anna Karina teve presença constante nas telas até 1990, adorada pelos discípulos da nouvelle vague – entre outros, ela estrelou o primeiro longa de Benoît Jacquot, “The Musician Killer” (1976). Mas depois disso enfrentou dois grandes hiatos na carreira. Após cinco anos sem filmar, ela voltou a convite de seu colega de geração Jacques Rivette, para integrar o elenco do elogiadíssimo “Paris no Verão” (1995), emendando um longa do marido Dennis Berry, “Chloé” (1996), como uma prostituta veterana, ao lado da então ninfeta Marion Cotillard. Depois de um segundo espaçamento de meia década, vieram seus filmes finais: “O Segredo de Charlie” (2002), do americano Jonathan Demme, “Eu, César” (2003), nova parceria com o marido diretor, e “Victoria” (2008), sua despedida – escrita, dirigida e estrelada por ela própria.

Jeanne Moreau (1928 – 2017)

Morreu a atriz Jeanne Moreau, ícone da nouvelle vague e uma das maiores intérpretes do cinema francês em todos os tempos. Ela tinha 89 anos e foi encontrada morta em sua casa em Paris, na manhã desta segunda-feira (31/7). Mais que estrela francesa, ela foi um mito mundial, tendo estrelado mais de 130 filmes, inclusive no Brasil, para alguns dos maiores cineastas que já existiram. A impressionante relação de diretores que a endeusaram inclui François Truffaut, Elia Kazan, Michelangelo Antonioni, Luis Bunuel, Rainer Werner Fassbinder, Louis Malle, Joseph Losey, Wim Wenders, Theodoros Angelopoulos, Manoel de Oliveira e Orson Welles, que a descreveu como “a melhor atriz do mundo”. “Se foi uma parte da lenda do cinema”, afirmou o presidente francês Emmanuel Macron em um comunicado, no qual descreve Moreau como uma mulher “livre, rebelde e a serviço das causas nas quais acreditava”. Jeanne Moreau nasceu em 23 de janeiro de 1928, em Paris, filha de uma pai restaurador e uma mãe dançarina inglesa. O pai conservador foi responsável por seu feminismo latente. Em entrevista, ela o descreveu como “um homem criado por pais do século 19”, que não suportava o fato de não poder controlar sua mulher. “Isso me marcou pela raiva de ver como uma mulher poderia deixar-se intimidar”, disse, ao descrever a relação de seus pais e a motivação para viver personagens libertárias. Aos 19 anos, após o Conservatório, fez sua estreia no teatro. Mais especificamente na Comédie-Française que, para ela, representava “disciplina, rigor”. A estreia no cinema veio dois anos depois, em 1949, como coadjuvante em “Dernier Amour” (1949), um melodrama de Jean Stelli. As câmeras se apaixonaram pela atriz, que em pouco tempo saiu do elenco de apoio para os papéis principais. Em “Os Amores de uma Rainha” (1954) já viveu a personagem-título, a trágica Rainha Margot, e passou a reinar no cinema. Encarnou a persona de sedutora sensual em “Segredos de Alcova” (1954) e virou uma femme fatale, com “Alma Satânica (As Lobas)” (1957) e “Perversidade Satânica” (1958), estereótipos que acompanharam sua carreira, indissociáveis de sua beleza. Ela já era uma estrela em ascensão quando foi filmada por Louis Malle em “Ascensor para o Cadafalso” (1958), seu primeiro trabalho para um cineasta da nouvelle vague. Foi também sua estreia como cantora no cinema, gravando a voz numa trilha composta e interpretada por Miles Davis, mais elogiada que o próprio filme. Um ano depois, Moreau retomou a parceria com Malle em “Amantes” (1959), que lhe rendeu o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Veneza. Filme “escandaloso” na época, mostrava a atriz tendo um caso com um estranho na mansão do próprio marido. Este enredo foi considerado “obsceno” em muitos países, inclusive nos Estados Unidos, e marcou Moreau como uma atriz “corajosa”. Após um papel em “Os Incompreendidos” (1959), filme de estreia de François Truffaut, ela voltou a encarnar uma sedutora fatal em “Ligações Amorosas” (1959), a versão de Roger Vadim para o romance “Ligações Perigosas”, de Choderlos de Laclos, no qual viveu a manipuladora Juliette de Merteuil. Já considerada estrela, quis conhecer a escritora Marguerite Duras. “Uma vez que me tornei uma estrela, poderia impor o tema, o diretor, o ator, então disse a mim mesma: vou conhecer esta mulher. Escrevi para ela, ela me recebeu”, contou. Moreau estrelou a adaptação de “Duas Almas em Suplício” (1960), roteirizada pela própria escritora, e venceu o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Cannes. As duas ficaram amigas e voltariam a trabalhar juntas outras vezes, inclusive na estreia de Duras como diretora, “Nathalie Granger” (1972). Ao final, a atriz até interpretou Duras em “Cet Amour-là” (2001). Sua fama ficou ainda maior ao cruzar fronteiras com o clássico italiano “A Noite” (1961), em que foi dirigida por Michelangelo Antonioni e contracenou com Marcello Mastroianni. Um dos filmes mais influentes de sua época, tornou-se famoso pela atmosfera, ao retratar uma noite na vida de um casal entediado com a própria relação e com la dolce vitta. Mas não foi seu principal papel. Este viria no reencontro com Truffaut, “Jules e Jim – Uma Mulher para Dois” (1962). O filme foi um turbilhão – e incluía uma canção chamada “Le Torubillon” – ao pregar o amor livre no começo dos anos 1960 e sintetizar o júbilo da juventude numa corrida em direção à câmera, que era uma corrida contra o próprio tempo. Filmes de Godard já tinha estabelecido uma nova estética, mas foi “Jules e Jim” que estabeleceu o novo discurso. A nouvelle vague virava com ele o cinema mais jovem e libertário do mundo, conforme Jean Moreau corria sem amarras para inspirar gerações. Não mais uma garota sexy, mas uma mulher moderna. E os grandes cineastas vieram correndo atrás dela. Joseph Losey a filmou em “Eva” (1962), Orson Welles em “O Processo” (1962), Jacques Demy em “A Baía dos Anjos” (1963), até seu antigo parceiro Louis Malle no espetacular “Trinta Anos Esta Noite” (1963), Luis Bunuel em “O Diário de uma Camareira” (1964), John Frankenheimer em “O Trem” (1964). Louis Malle conseguiu realizar o que muitos invejaram ao juntar Moreau com Brigitte Bardot na comédia western “Viva Maria!” (1965) e ela foi parar na capa da revista americana Time – além de vencer o BAFTA (o Oscar inglês). O sucesso só aumentou seu status, mas ela recusou propostas comerciais para continuar suas parcerias com mestres do cinema, boa parte deles renegados pela própria Hollywood, como Orson Welles, que revisitou em “Falstaff – O Toque da Meia Noite” (1965), “História Imortal” (1968) e “The Deep” (1970). Também filmou mais dois textos de Margarite Duras com o diretor inglês Tony Richardson, “Chamas de Verão” (1966) e “O Marinheiro de Gibraltar” (1967). E voltou a trabalhar com Truffaut em outro filme emblemático, “A Noiva Estava de Preto” (1968), que retomou sua aura noir, de atriz noturna, sombria, antes de virar do avesso as aparências e se tornar tropical. Em 1973, Jean Moreau virou a “Joanna Francesa” do título do filme de Cacá Diegues. No longa brasileiro, ela abandonava o marido – ninguém menos que o estilista Pierre Cardin – para se aventurar com sexo nacional e MPB. Até gravou a música “Joana Francesa”, composta por Chico Buarque. Voltou a experimentar o amor a três e a chocar “valores burgueses” em “Corações Loucos” (1974), de Bertrand Blier, antes de se lançar como diretora. Incentivada por Orson Welles, estreou atrás das câmeras com “No Coração, a Chama” (1976), bisou a experiência com “A Adolescente” (1979) e a encerrou com um documentário sobre sua musa inspiradora, a estrela do cinema mudo Lillian Gish (“Órfãs da Tempestade”) em 1983. Apesar de prestigiada nos Estados Unidos, ela só foi filmar uma superprodução de Hollywood em 1976, “O Último Magnata”, adaptação da obra de F. Scott Fitzgerald em que contracenou com Robert De Niro e foi dirigida por Elia Kazan. Curiosamente, no mesmo ano também estrelou “Cidadão Klein” (1976) para o outsider Joseph Losey, americano que fez carreira no exterior e a dirigiu três vezes – a última em “La Truite (1982). Sua fama de “corajosa” a levou a “Querelle” em 1982, adaptação de Jean Genet com direção de Rainer Werner Fassbinder que virou um marco do cinema gay, pela forma crua como retratou relações sexuais entre homens. Exibido no Festival de Veneza, o filme polarizou opiniões, a ponto do Presidente do Júri, o veterano cineasta Marcel Carné, divulgar um manifesto durante a premiação, lamentando a decisão dos colegas de não premiarem a obra. “Ame ou odeie, um dia o filme de Fassbinder vai encontrar o seu lugar na história do cinema.” Na época, porém, a repercussão foi brutal. E até Moreau, acostumada com escândalos, preferiu uma saída estratégica para a televisão francesa. Só foi voltar ao cinema cinco anos depois, numa comédia leve, “Ladrão de Milagres” (1987). Em 1990, participou de “Nikita – Criada Para Matar”, thriller de ação dirigido por Luc Besson, que se tornou uma das maiores bilheterias internacionais do cinema francês. E assim voltou ao mundo. Seu itinerário cinematográfico a levou literalmente “Até o Fim do Mundo” (1991), com o alemão Win Wenders, obra seguida por “O Passo Suspenso da Cegonha” (1991), do grego Theodoros Angelopoulos, “O Mapa do Coração” (1992), do neozelandês Vincent Ward, “O Amante” (1992), do francês Jean-Jacques Annaud, “As Cento e Uma Noites” (1995) da belga Agnes Varda, “Além das Nuvens” (1995), parceria de Antonioni e Wenders, até conduzi-la de volta a Hollywood, com o romance “Bem-Me-Quer, Mal-Me-Quer” (1996), que juntava o casal Jude Law e Claire Danes, e o sucesso “Para Sempre Cinderela” (1998), com Drew Barrymore. No mesmo ano, ela recebeu das mãos de Sharon Stone um Oscar honorário por toda a sua carreira. A homenagem da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos foi apenas uma dentre as inúmeras honrarias que a estrela recebeu nos últimos anos por sua vasta filmografia. A lista inclui um Leão de Ouro em 1992, um Urso de Ouro em 2000, uma Palma de Ouro em 2003 e um “Super César” (o Oscar francês) em 2008, em celebração aos 60 anos de sua carreira. Ela também foi a única atriz convidada a presidir duas vezes o júri do Festival de Cannes (em 1975 e 1995). E mesmo com tantas homenagens ao seu passado, nem cogitava a aposentadoria. Seu último grande filme francês foi “O Tempo que Resta” (2005), de François Ozon, mas isto porque cineastas de todo o mundo disputavam filmá-la. O israelense Amos Gitai fez nada menos que quatro filmes com ela: “Aproximação” (2007), “Mais Tarde, Você Vai Entender” (2008), “Carmel” (2009) e “A Guerra dos Filhos da Luz contra os Filhos das Trevas” (2009). Mas Moreau também filmou com o bósnio Ahmed Imamović (“Go West”), o estoniano Ilmar Raag (“Uma Dama em Paris”), o malaio Tsai Ming-liang (“Face”) e o português Manoel de Oliveira em seu último longa-metragem, “O Gebo e a Sombra” (2012). Em 2013, ela estrelou uma série francesa que era uma verdadeira homenagem a seu talento, “Le Tourbillon de Jeanne”, que contou com a participação de grandes astros do cinema francês. “Mas não sou o tipo de pessoa que pensa ‘Oh meu Deus, não era maravilhoso quando eu tinha 25 anos?'”, ela afirmou, em entrevista ao jornal New York Times em 2000, quando se tornou a primeira mulher eleita para integrar a Academia de Belas Artes francesa. Foi nesta ocasião, como notou o jornal americano, que ela se tornou “oficialmente” imortal. Mesmo que já fosse considerada mitológica há muitos e muitos anos.

Elsa Martinelli (1935 – 2017)

A atriz italiana Elsa Martinelli, sex symbol dos anos 1950 e 1960, morreu no sábado (8/7) em sua casa em Roma, aos 82 anos de idade. Ela começou sua carreira como modelo em Roma, o que a levou a fazer pequenos papéis em filmes italianos. Mas já adolescente ambicionava o sucesso internacional. Aos completar 18 anos em 1953, foi para Nova York sem saber inglês e com U$ 20 no bolso, atrás de uma carreira de modelo e atriz nos Estados Unidos. Acabou fazendo um ensaio na revista Life que chamou atenção do ator Kirk Douglas, que a contratou para viver a filha sedutora de um cacique sioux no western “A um Passo da Morte” (1955). A cena em que ela se banha no rio quase ofuscou todo o resto do filme. Mas foi a projeção alcançada ao contracenar com um dos maiores astros de Hollywood que a fez voltar com outro status para a Itália. Logo em seu filme seguinte, “Arroz Maldito” (1956), foi escalada como protagonista. E em seguida foi filmar com um grande mestre do cinema italiano, Mario Monicelli, no papel-título da comédia “Donatella” (1956). Estampando pôsteres que a transformavam em pin-up, atraiu atenção de diretores de toda a Europa, consagrando-se como uma estrela continental. Virou musa de mestres, como o francês radicado na Inglaterra Guy Hamilton, em “A Clandestina” (1957), o italiano Mauro Bolognini em “A Longa Noite de Loucuras” (1959), filme escrito por ninguém menos que Pier Paolo Pasolini, Dino Risi em “Um Amor em Roma” (1960), e o francês Roger Vadim em “Rosas de Sangue” (1960), que foi ousadíssimo, como primeira adaptação do clássico de vampira lésbica “Carmilla” (1872). Após uma dúzia de produções de grande repercussão, Martinelli voltou a receber convites para trabalhar em Hollywood. Ela estrelou “Hatari!” (1960), um dos filmes de safari mais bem-sucedidos de todos os tempos, que reunia o time clássico do ator John Wayne e o diretor Howard Hawks na África. E seguiu com “O Pombo que Conquistou Roma” (1962), como par de Charleton Heston, “O Processo” (1962), dirigido por Orson Welles, “Gente Muito Importante” (1963), com Elizabeth Taylor e Richard Burton, e “Maldita Aventura” (1963), com Robert Mitchum. Sem dar sinais de desacelerar, entrou numa fase de filmes cults, entre eles a influente sci-fi mod “A Décima Vítima” (1965), com Marcello Mastroianni, a comédia psicodélica britânica “Candy” (1968), com Ringo Starr, e a famosa comédia “europeia” de Hollywood “Enquanto Viverem as Ilusões” (1969), repleta de astros da época. Sua carreira também acompanhou as diversas tendências do cinema comercial italiano, passando por spaghetti westerns (foi a “A Pistoleira de Virginia”), aventuras de época (“Marco Polo, O Magnífico”), muitas comédias sexuais (“Costa Azul, a Praia dos Amantes”), sátiras de espionagem (“Tunis Top Secret”), grandes assaltos (“Todo Homem é Meu Inimigo”) e giallos (“Uma Sobre a Outra”). E foi até garota-propaganda da Vespa, antes de, lentamente, entrar em ocaso nos anos 1970. Seu último filme foi uma comédia americana de 1992, “Era uma Vez… um Crime”, no qual viveu uma agente secreta, fatal como os fãs a eternizaram. Ela marcou o cinema por sua beleza elegante, mas nem por isso deixou de ser notada por sua capacidade de dar vida a personagens complexos em produções ambiciosas. Nunca faltaram atrizes bonitas no cinema, mas poucas foram tão versáteis quanto Martinelli, que estrelou praticamente todos os gêneros de filmes existentes.