Jean-Marie Straub, ícone do cinema experimental, morre aos 89 anos

O cineasta Jean-Marie Straub, ícone do cinema experimental europeu e responsável por realizar diversos filmes ao lado da sua esposa Danièle Huillet (1936-2006), morreu na noite de sábado (19/11) em Rolle, na Suíça. Ele tinha 89 anos. A morte de Straub foi confirmada pelo jornal francês Le Monde, mas a causa ainda não foi divulgada. Nascido em 8 de janeiro de 1933, na cidade de Metz, na França, Straub fez parte da geração cinéfila francesa da década de 1950, responsável pela criação da cultuada revista Cahiers du Cinema. Quando os críticos franceses resolveram fazer seus próprios filmes, Straub os acompanhou. Ele começou a sua carreira no cinema trabalhando como assistente de grandes cineastas, como Jean Renoir, Robert Bresson e Jacques Rivette. Em 1958, Straub foi convocado para o serviço militar durante a Guerra da Argélia, mas em vez disso preferiu se exilar na Alemanha. E foi lá que iniciou a sua carreira como diretor, integrando o chamado Novo Cinema Alemão, cujos maiores expoentes eram Werner Hezog e Rainer Werner Fassbinder. No ano seguinte, Straub se casou com Danièle Huillet (1936-2006) e os dois começaram a realizar filmes juntos, começando pelo curta-metragem “Machorka-Muff”, lançado em 1963. Dois anos depois ele lançou “Os Não-Reconciliados”, um filme de 55 minutos que narra a história de diferentes gerações de uma família alemã. Straub assinou a direção do filme sozinho, mas escreveu o roteiro em parceria com a esposa. Straub e Huillet dividiram a direção do filme seguinte deles, “Crônica de Anna Magdalena Bach” (1968), uma cinebiografia do compositor Johann Sebastian Bach contada pelo olhar da sua esposa, Anna. O filme arrancou elogios rasgados da crítica e consagrou o casal de cineastas, que começou a assinar suas obras como os Straubs. Logo em seguida, o casal se mudou para Roma, onde iniciou nova fase com o lançamento de vários longas. Em cinco décadas, os dois buscaram manifestar o que chamavam de “um sonho pictórico-abstrato”, criando homenagens a cineastas como Jean Renoir e Robert Bresson. A lista de obras dos Straubs ainda inclui “Moisés e Aarão” (1975), “Da Nuvem à Resistência” (1979), “Relações de Classe” (1984), “A Morte de Empédocles” (1987), “Antígona” (1992), “Gente da Sicília” (1999) e “Esses Encontros Com Eles” (2006). Mas apesar de prolíficos, a dupla nunca teve um grande acolhimento popular ou sucesso comercial, ainda que tenham construído sua carreira adaptando obras conhecidas da literatura ou do teatro. Entre os nomes adaptados por eles estão Bertolt Brecht, Franz Kafka e Elio Vittorini. Depois da morte da esposa, em 2006, Straub praticamente abandonou os longas, dedicando-se à realização de curtas-metragens. Ele dirigiu mais de 20 curtas num período de 14 anos. Seu único longa nesse intervalo de tempo foi “Kommunisten” (2014) e seu último crédito como diretor foi no curta “La France Contre les Robots” (2020). O casal recebeu um Leão de Ouro horário pela carreira no Festival de Veneza de 2006 e Straub foi homenageado com um Leopardo de Honra no Festival de Locarno de 2017. Além disso, sua influência abrange uma nova geração de cineastas, como o português Pedro Costa (“Cavalo Dinheiro”) e o americano Thom Andersen (“Los Angeles Por Ela Mesma”), que já admitiram publicamente a sua admiração pela dupla.

Norman Lloyd (1914-2021)

O ator, produtor e diretor norte-americano Norman Lloyd, que em mais de 80 anos de carreira colaborou com lendas do cinema como Charles Chaplin e Alfred Hitchcock, morreu dormindo aos 106 anos de idade nesta terça-feira (11/5), em sua casa em Los Angeles. O ator era uma parte da história de Hollywood. Ele adorava entreter colegas e o público de festivais com histórias de suas partidas de tênis com Chaplin, sua amizade com Alfred Hitchcock, o trabalho com o diretor francês Jean Renoir, a beleza da atriz Ingrid Bergman, e sobre com deu a Stanley Kubrick um de seus primeiros empregos na TV. Lloyd começou a se destacar como ator na conhecida Mercury Theatre, companhia de teatro fundada em 1937 pelo ator e diretor Orson Welles. Ele chegou a ser convidado a estrear no cinema em “Cidadão Kane” (1941), primeiro filme dirigido por Welles, mas recusou. Em vez disso, chegou às telas como o personagem-título de “Sabotador”, filme de espionagem dirigido pelo mestre Hitchcock em 1942, onde representou uma cena icônica, ao pular da Estátua da Liberdade no clímax da história. Ele foi outro vilão logo em seguida, em “Amor à Terra” (1945), co-escrito pelo lendário escritor William Faulkner e dirigido por Jean Renoir. Ainda voltou a trabalhar com Hitchcock no clássico noir “Quando Fala o Coração” (Spellbound, 1945), vivendo um paciente na clínica psiquiátrica de Ingrid Bergman. Também foi um soldado no célebre drama de guerra “Um Passeio ao Sol” (1945), de Lewis Milestone. E isso apenas em 1945. Nos anos seguintes, foi dirigido por outros mestres do cinema, como Jules Dassin (“Uma Carta para Eva”, 1946), Anthony Mann (“A Sombra da Guilhotina”, 1949), Jacques Tourneur (“O Gavião e a Flecha”), Joseph Losey (“O Maldito”, 1951), Richard Brooks (“O Milagre do Quadro”, 1951) e, claro, Chaplin. Ele interpretou um coreógrafo em “Luzes da Ribalta” (1952), o segundo longa falado de Chaplin. Inquieto, Lloyd não queria apenas atuar. Depois de participar de mais um filme dirigido por Lewis Milestone, “O Pintor de Almas” (1948), convenceu o cineasta a contratá-lo como assistente de produção, vindo a trabalhar nos bastidores de dois filmes do diretor, “Arco do Triunfo” (1948) e “O Vale da Ternura” (1949). Ao migrar para a TV nos anos 1950, decidiu começar a dirigir. Mas se sentia inseguro na nova função. Por isso, convocou um jovem estagiário para virar diretor de segunda unidade e ajudá-lo a gravar uma minissérie sobre Abraham Lincoln. O rapaz se chamava Stanley Kubrick. Depois disso, ele foi atrás de outro diretor amigo, Alfred Hichcock, para entrar na equipe da série que levava o nome do cineasta. Lloyd acabou virando produtor de “Alfred Hitchcock Apresenta”. Não só isso. Ele dirigiu 19 episódios da série de suspense, consolidando sua carreira de diretor de TV, que se estendeu até os anos 1980. Lloyd também foi o showrunner da série “Alfred Hitchcock Hour” nos anos 1960 e chegou a desenvolver a produção de um filme do diretor, “Short Night”, que Hitchcock filmaria após “Trama Macabra” (1976), mas uma piora na saúde do cineasta nunca permitiu que o projeto saísse do papel. Hitchcock morreu em 1980. Paralelamente a seus trabalhos atrás das câmeras, Lloyd continuou atuando em séries e filmes. Na TV, pareceu em “Galeria do Terror”, “Kojak”, “O Homem da Máfia” e “Jornada nas Estrelas: A Próxima Geração”, além de ter integrado o elenco central da série médica “St. Elsewhere”, responsável por popularizar Denzel Washington. No papel do Dr. Daniel Auschlander, Lloyd participou de todas as seis temporadas da atração, exibidas entre 1982 e 1988. No cinema, continuou colecionando grandes filmes e cineastas maiores, vivendo um médico no terror “As Duas Vidas de Audrey Rose” (1977), de Robert Wise, o diretor da escola do cultuadíssimo “A Sociedade dos Poetas Mortos” (1990), de Peter Weir, o dono de uma firma jurídica em “A Época da Inocência” (1993), de Martin Scorsese, etc. Até se despedir das telas com uma participação em “Descompensada”, de Judd Apatow, em 2015. “Lloyd acendia cada momento em que estivesse presente”, escreveu Apatow na revista Vanity Fair à época. Apesar dessa carreira tão ilustre, Norman Lloyd nunca virou um astro do primeiro time, tanto que um documentário de 2007 sobre sua vida chegou às telas com o título de “Who Is Norman Lloyd?” (Quem é Norman Lloyd).

Juliette Gréco (1927 – 2020)

A cantora e atriz francesa Juliette Gréco, musa do existencialismo, morreu nesta quarta feira (23/9) aos 93 anos, em sua casa em Ramatuelle, na França. Ela foi símbolo de resistência, mas também ícone da moda, uma artista que simbolizou o “radical chique” da boemia parisiense. Foi grande amiga do casal formado pelo filósofo Jean-Paul Sartre e a escritora feminista Simone de Beauvoir, e também amante da lenda do jazz Miles Davis e do poderoso produtor de Hollywood Darryl F. Zanuck. Sua rebelião começou na adolescência e lhe rendeu prisão, com apenas 16 anos, pela Gestapo, a polícia nazista, durante a ocupação alemã da França. Ela tomou o lugar da mãe e da irmã mais velha na Resistência Francesa, após as duas serem enviadas a um campo de concentração, e lutou pela libertação de seu país. Presa, só foi poupada dos campos de concentração e da deportação para a Alemanha por causa de sua idade. Mas suas experiências de guerra selaram uma aliança vitalícia com as causas da esquerda política. Após a guerra, ela virou cantora e passou a se apresentar nos chamados cafés existencialistas da época. Seus shows e presença marcante na noite parisiense foram imortalizados por alguns dos fotógrafos mais famosos de todos os tempos, como Robert Doisneau e Henri Cartier-Bresson, que transformaram seu look entristecido, sempre de roupas pretas, em modelo para a juventude beatnik. Ela também foi uma das primeiras mulheres a usar camisetas no dia-a-dia, numa época em que o visual era identificado como masculino. Juntava-se a isso um voz sombria, que a tornava a intérprete perfeita das canções de “fossa” compostas por Jacques Prévert (“Je Suis Comme Je Suis”, “Les Feuiles Mortes”), Jacques Brel (“Ça va la Diable”), Leo Ferré (“La Rue”) e, nos anos 1960, Serge Gainsbourg (“La Javanaise”). Mas até Jean-Paul Sartre e o escritor Albert Camus escreveram letras para ela cantar. Em 1952, ela veio pela primeira vez ao Brasil, apresentando-se no Rio de Janeiro, numa turnê que deveria durar 15 dias. Mas ela se apaixonou pelo país e não queria mais ir embora. Ficou meses e chegou a considerar o casamento com um amante brasileiro. Sua carreira, porém, só decolou para valer dois depois, quando foi convidada a se apresentar na sala de concertos Olympia de Paris – então o templo da música popular francesa. Paralelamente, Gréco também se lançou como atriz, convidada pelos amigos cineastas e intelectuais para pequenos papéis, como em “Orfeu” (1950), de Jean Cocteau, e “Estranhas Coisas de Paris” (1956), de Jean Renoir, entre muitos outros filmes. Até que a indústria cinematográfica francesa passou a vê-la como protagonista, escalando-a como estrela de filmes como “Quando Leres Esta Carta” (1953) e “Rapto de Mulheres” (1956). Logo, ela começou a ser cortejada por Hollywood. Ou, mais especificamente, cortejada por Darryl F. Zanuck, o chefão da 20th Century Fox, que a importou para o filme “E Agora Brilha o Sol” (1957), de Henry King, superprodução com um dos elencos mais grandiosos da época – Tyrone Power, Ava Gardner, Errol Flynn, Mel Ferrer, etc. Juliette Gréco acabou promovida a protagonista de Hollywood em seu filme seguinte, “Raízes do Céu” (1958). Ela aparecia seminua no pôster, envolta numa toalha e com Errol Flynn, o grande machão do cinema americano, prostrado a seus pés. Zanuck apostava em consagrá-la, mas o filme enfrentou um grande problema de bastidores. Rodado na África equatorial, ficou mais conhecido pelas bebedeiras de Errol Flynn, pelo surto de malária que afligiu o elenco e pela ausências do diretor John Huston, que preferia caçar a seguir cronograma de filmagens. Foi um desastre e a produção teve que ser finalizada num estúdio em Paris, com a maioria dos atores febris. Para completar, Zanuck ainda decidiu realizar sua montagem em Londres, para ficar próximo de Gréco, enquanto ela fazia sua estreia no cinema britânico, no thriller “Redemoinho de Paixões” (1959). O próprio Zanuck escreveu o filme seguinte de sua musa, a adaptação de “Tragédia num Espelho” (1960), em que ela foi dirigida por Richard Fleischer e contracenou com Orson Welles. Fleischer também a comandou em “A Grande Cartada” (1961), mas sua carreira hollywoodiana não foi o sucesso esperado. Contratada como atriz, ninguém esperava que ela cantasse em seus filmes, e isso pode ter lhe frustrado. Não por acaso, o maior clássico de cinema de sua carreira foi uma produção em que interpretou a si mesma, cantando em inglês a música-título de “Bom Dia, Tristeza”, numa pequena cena do famoso filme estrelado por Jean Seberg em 1958. Ela acabou voltando para a França, onde estrelou mais alguns filmes. Mas foi uma minissérie francesa que lhe deu seu maior reconhecimento como atriz: “Belphegor – O Fantasma do Louvre”, um mistério sobrenatural de 1965 sobre um fantasma que assombrava o museu do Louvre. Gréco ainda atuou na superprodução “A Noite dos Generais” (1968), um suspense passado durante a 2ª Guerra Mundial e estrelado por Peter O’Toole e Omar Sharif, e na comédia “Le Far-West” (1973), escrita, dirigida e protagonizada por seu colega cantor Jacques Brel, antes de se afastar do cinema por um quarto de século. Sua carreira nas telas só foi retomada em 2001 por conta de uma homenagem, ao ser convidada a figurar rapidamente numa nova versão de sua célebre minissérie, lançada no cinema com o título de “O Fantasma do Louvre” e com Sophie Marceau em seu papel original. Depois disso, ela ainda estrelou um último filme, o alemão “Jedermanns Fest”, ao lado de Klaus Maria Brandauer no ano seguinte. No período em que se afastou das telas, a artista priorizou a música. Em 1981 foi praticamente expulsa do Chile, então sob a ditadura de Augusto Pinochet, por cantar canções censuradas pelo regime militar. Apesar de muitos amantes conhecidos, entre homens e até mulheres famosas, ela também foi uma esposa dedicada. Casou-se três vezes: brevemente em 1953 com o ator Philippe Lemaire, com quem teve uma filha (Laurence-Marie, falecida em 2016), depois, com o famoso ator Michel Piccoli entre 1966 e 1977 e, por fim, vivia desde 1988 com o pianista e compositor Gérard Jouannest, que co-escreveu algumas das melhores canções de Jacques Brel, incluindo “Ne Me Quitte Pas”. Ela seguiu cantando até os 89 anos, quando sua carreira foi encerrada por um derrame. A causa da morte não foi divulgada.

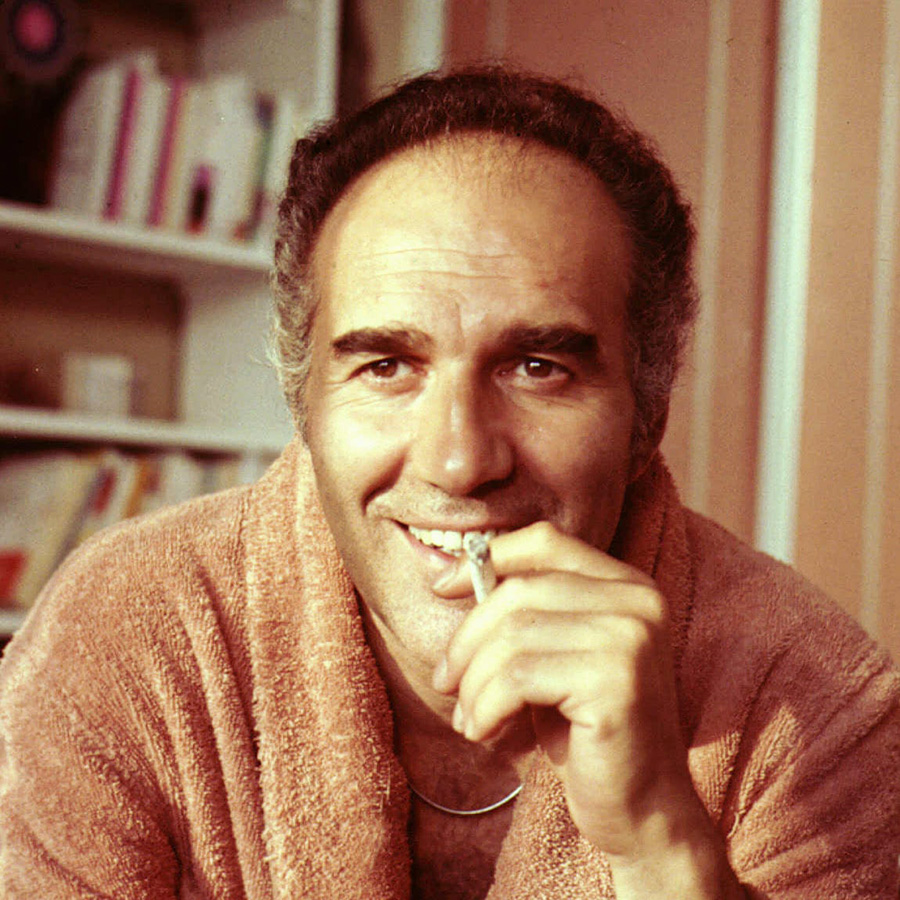

Michel Piccoli (1925 – 2020)

Michel Piccoli, um dos atores mais importantes do cinema da França, morreu na semana passada (1/5), aos 94 anos de idade. A notícia só se tornou pública nesta segunda-feira (18/5), em comunicado da família à imprensa. Responsável por papéis inesquecíveis em dezenas de clássicos, Piccoli morreu de um acidente vascular cerebral, segundo declaração da família. Também produtor, diretor e roteirista, Michel Piccoli deixou uma obra com mais de 200 títulos em uma carreira que abrangeu sete décadas de cinema, além de papéis na televisão e teatro, ao longo das quais colaborou com mestres da estatura de Alfred Hitchcock, Henri-Georges Clouzot, Jacques Rivette, Costa-Gavras, Luis Buñuel, Jean Renoir, René Clément, Jean-Luc Godard, Alain Resnais, Agnès Varda, Jacques Demy, Marco Ferreri, Mario Bava, Manoel de Oliveira, Theodoros Angelopoulos, Nani Moretti, Marco Bellocchio e Louis Malle. O reconhecimento a seu talento foi atestado por uma profusão de prêmios, incluindo o de Melhor Ator no Festival de Cannes – pela atuação em “Salto no Escuro” (1980), de Bellocchio. Nascido em Paris em 27 de dezembro de 1925, ele era filho de músicos – a mãe era pianista e o pai um violinista suíço. Mas apesar de estrear nas telas aos 20 anos, em uma breve figuração em “Sortilégios” (1945), de Christian-Jaque, sua carreira demorou para engatar, o que só aconteceu depois de uma década, em filmes como “French Can Can” (1955), de Renoir, e “O Calvário de uma Rainha” (1956), de Jean Delannoy. Mas o que o tirou dos papéis de coadjuvantes foi sua amizade com Buñuel. “Escrevi para esse diretor famoso pedindo que ele viesse me ver em uma peça. Eu, um ator obscuro! Era a ousadia da juventude. Ele veio e nos tornamos amigos”, Piccoli contou, em uma entrevista antiga. O ator apareceu em seis filmes de Buñuel, geralmente representando uma figura autoritária. A primeira parceria se manifestou em 1956, como um padre fraco e comprometido, que viajava pelas florestas brasileiras em “A Morte no Jardim”. Em “O Diário de uma Camareira” (1964), viveu o preguiçoso e lascivo monsieur Monteil, obcecado sexualmente por Jeanne Moreau, intérprete da empregada do título. E num de seus principais desempenhos, deu vida a Louche, o cavalheiro burguês responsável pela transformação de Catherine Deneuve em “A Bela da Tarde” (1967). No filme, a atriz vivia a esposa de um médico respeitável que era convencida por Louche a passar as tardes trabalhando em um bordel de alta classe com clientes excêntricos. Piccoli reprisou o papel quase 40 anos depois, em “Sempre Bela” (2006), de Manoel de Oliveira. Para Buñuel, ainda encarnou um versão charmosa do Marquês de Sade em “Via Láctea” (1969), foi sutilmente dominador como secretário do Interior em “O Discreto Charme da Burguesia” (1972) e sinistro como chefe da polícia no penúltimo filme do diretor, “O Fantasma da Liberdade” (1974). Durante esse período, Piccoli fez parte da cena dos cafés filosóficos de Paris, que incluía os escritores Boris Vian, Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, além da cantora Juliette Gréco, com quem se casou em 1966 – separaram-se em 1977. Ele também se tornou um membro ativo do partido comunista francês. Os anos 1960 foram sua década mais criativa e variada, em que se juntou à novelle vague, atuando em obras memoráveis. Seu primeiro papel de protagonista no movimento que revolucionou o cinema francês foi como o marido de Brigitte Bardot em “O Desprezo” (1963), de Godard. No filme, ele interpreta um roteirista disposto a vender a própria esposa a um produtor (Jack Palance) para que seu roteiro saísse do papel e virasse filme dirigido por Fritz Lang (interpretado pelo próprio). Entre suas performances em clássicos da nouvelle vague ainda se destacam “A Guerra Acabou” (1966), de Alain Resnais, e “As Criaturas” (1966), de Agnès Varda. Mas Piccoli se projetou mais com sucessos de público, como “O Perigoso Jogo do Amor” (1966), de Roger Vadim, na qual contracenou com a americana Jane Fonda, o filme de guerra de René Clement “Paris Está em Chamas?” (1966), e principalmente o clássico musical “Duas Garotas Românticas” (1967), de Jacques Demy. A carreira do astro francês se internacionalizou após o filme de Demy, que chegou a ser indicado ao Oscar. Em 1968, ele estrelou a cultuada adaptação de quadrinhos italianos “Perigo: Diabolik” (1968), de Mario Bava, como o policial que tenta prender o criminoso do título. E no ano seguinte começou sua parceria de sete filmes com outro mestre italiano, Marco Ferreri – iniciada por “Dillinger Morreu” – , sem esquecer sua estreia em produções de língua inglesa, no suspense “Topázio”, de ninguém menos que Alfred Hitchcock. A consagração continuou nos anos 1970, marcada pelo principal e mais escandaloso filme de Ferreri, “A Comilança” (1973), e por uma das melhores obras de Chabrol, o noir “Amantes Inseparáveis” (1973). Com a fama adquirida, ele aproveitou para começar a produzir – a partir de “Não Toque na Mulher Branca” (1974), outra parceria com Ferreri. Piccoli também integrou a produção norte-americana de Louis Malle, “Atlantic City” (1980), estrelado por Burt Lancaster e Susan Sarandon, fez “Paixão” (1982), de Godard, e trabalhou com Marco Belocchio (em “Salto no Escuro” e “Olhos na Boca”) e Jerzy Skolimowski (“O Sucesso É a Melhor Vingança”), antes de viver o vilão que ajudou a lançar um dos principais nomes da geração de cineastas dos anos 1980. Premiado no Festival de Berlim, “Sangue Ruim” (1986) deslanchou a carreira de Leos Carax (então em seu segundo longa) e popularizou mundialmente a atriz Juliette Binoche. A lista de papéis clássicos não diminuiu com o tempo, rendendo “Loucuras de uma Primavera” (1990), de Malle, e “A Bela Intrigante” (1991), de Jacques Rivette, em que pintou – e consagrou – a nudez de Emmanuelle Béart. Sua trajetória teve muitas outras realizações, novas parcerias com Rivette, filmes com Édouard Molinaro, Jean-Claude Brisseau, Raoul Ruiz, Bertrand Blier, mais Manoel de Oliveira, dezenas mais. Tanta experiência o levou a escrever e dirigir. Ele assinou três longas, um segmento de antologia e um curta, mas apenas um repercutiu entre a crítica – “Alors Voilà” (1997). Como intérprete, porém, não lhe faltou consagração, incluindo o David di Donatello (o Oscar italiano) de Melhor Ator por um de seus últimos papéis, como papa em “Temos Papa” (2011), de Nani Moretti. Outros desempenhos importantes no final de sua carreira incluem o último longa do grego Theodoros Angelopoulos, “Trilogia II: A Poeira do Tempo” (2008). E após ser homenageado pela Academia Europeia de Cinema com um troféu pela carreira, ainda emplacou três lançamentos premiados em 2012: “Vocês Ainda Não Viram Nada!”, de Resnais, “Holy Motors”, de Carax, e “Linhas de Wellington” (2012), de Valeria Sarmiento. A despedida das telas se deu logo em seguida, com “Le Goût des Myrtilles” (2014), de Thomas De Thier. Ele deixa sua terceira esposa, a roteirista Ludivine Clerc, com quem se casou em 1978, e sua única filha, Anne-Cordélia, fruto de seu primeiro casamento com Eléonore Hirt.

Michèle Morgan (1920 – 2016)

Morreu Michèle Morgan, uma das maiores atrizes francesas do século 20, que deixava os homens de quatro com “os mais belos olhos” do cinema, conforme descreviam inúmeros elogios. Ela tinha 96 anos e faleceu na terça (20/12). Nascida Simone Renée Roussel na data bissexta de 29 de fevereiro de 1920, ela acreditava que era por causa disso que teve carreira tão longa. “Este privilégio de envelhecer quatro vezes mais devagar do que os outros foi o primeiro da longa série de golpes de sorte que tive ao longo da minha existência”, chegou a dizer numa entrevista. Ela começou a filmar aos 16 anos, fazendo figuração em “Vida Parisiense” (1936), de Robert Siodmak, mas após ficar nas sombras em quatro filmes foi surpreendentemente promovida a protagonista em “Mulher Fatal” (1937), sob direção de Marc Allegret, vivendo logo o papel-título, uma bad girl de 17 anos, levada a julgamento por acidentalmente matar seu amante, após já ter tido – escândalo! – quatro amantes antes dele. Sua carreira decolou rapidamente. Allegret aproveitou o sucesso e voltou a dar-lhe um papel precoce em “Veneno” (1938), como amante de Charles Boyer, intérprete de um engenheiro casado, cuja mulher estava grávida. Mas foi o mestre Marcel Carné que a colocou definitivamente no imaginário popular ao escalá-la ao lado de Jean Gabin em “Cais das Sombras” (1938). Considerado uma obra-prima do cinema francês, “Cais das Sombras” girava em torno de um desertor do exército, que encontrava problemas numa cidadezinha. A censura, porém, proibiu Gabin de ser chamado de desertor, e Carné precisou ser criativo para explicar seu estado de fuga. O importante é que todos a quem encontra são moralmente corruptos, exceto um cachorro, que se torna seu amigo, e Nelly, a personagem de Morgan, namorada maltratada de um gângster e vítima de um padrasto abusivo. Depressivo como as neblinas de seu título francês, o filme passa longe do final feliz e mesmo assim se tornou popular, a ponto de ser citado como principal influência de “Casablanca” (1942). É nesse filme que Jean Gabin lhe murmura: “Você têm os olhos mais lindos…” e ela lhe responde: “Me Beija”. A intensidade do olhar cristalino e os cabelos loiros deixaram o mundo inteiro apaixonados. O sucesso de “Cais das Sombras” gerou novas parcerias entre Gabin e Morgan, como “Recife de Coral” (1939) e “Águas Tempestuosas” (1941), mas logo a atriz foi para Hollywood, que naquela época via prestígio em contratar intérpretes europeias, como Greta Garbo, Marlene Dietrich, Ingrid Bergman e Viveca Lindfors. Em Hollywood, ela participou de “E as Luzes Brilharão Outra Vez” (1942), ao lado de Paul Henreid, “O Encontro em Londres (1943), com Alan Curtis, “A Lua a Seu Alcance” (1943), contracenando com ninguém menos que Frank Sinatra, e o clássico absoluto “Passagem Para Marselha” (1944), em que filmou com o astro e o diretor de “Casablanca”, respectivamente Humphrey Bogart e Michael Curtiz. Alguns desses filmes se passavam na França. De modo que ela não chegou necessariamente a “voltar” em 1946, quando Jean Delannoy a escalou na adaptação de André Gide “A Sinfonia Pastoral”, como uma mulher que encanta pai e filho. Por seu desempenho, Michéle Morgan se tornou a primeira intérprete vencedora do prêmio de Melhor Atriz no Festival de Cannes. Ainda mais célebre do que em sua primeira passagem por Hollywood, ela foi entronizada de vez no imaginário como uma femme fatale ao ser escalada em alguns filmes noir, particularmente “O Ídolo Caído” (1948), do mestre do gênero Carol Reed. Na trama, escrita por outro mestre, o escritor Graham Greene, adaptando seu próprio conto original, ela vive a amante que precipita o ciúmes mortal de uma esposa, fazendo-a arriscar a própria vida para conferir a traição do marido, um funcionário da embaixada em Londres, o que conduz a um acidente fatal e desperta a suspeita de assassinato na polícia. Ela retomou a parceria com Delannoy em seus filmes seguintes, todos com grande impacto de público e crítica, como “Encontro com o Destino” (1948), “Amar-te É Meu Destino” (1952), “Falsa Obsessão” (1954) e a antologia “Destino de Mulher” (1954), no qual viveu Joana D’Arc. Além de Joana D’Arc, Michéle Morgan também encarnou Josefina em “Napoleão” (1955) e Maria Antonieta em “O Calvário de uma Rainha” (1956), novamente sob direção de Delannoy, uma trilogia de mulheres que marcaram a História da França. Entre os grandes filmes desta fase ainda incluem a parceria com o diretor Jean Renoir em “As Grandes Manobras” (1955), o astro Yves Montand em “O Homem que Vendeu a Alma” (1955) e o cineasta André Cayatte em “O Espelho de Duas Faces” (1958) – que seria refeito por Barbra Streisand em 1996. Sua filmografia, porém, sofreu grande impacto com a mudança radical de gostos trazida pela nouvelle vague, cujos cineastas desprezavam o cinema comercial francês. Mesmo assim, ela trabalhou com Claude Chabrol em “A Verdadeira História do Barba Azul” (1963). Seu último grande sucesso foi “Benjamin, o Despertar de um Jovem Inocente” (1968), como um condessa que treina um jovem (Pierre Clémenti) nas artes da sedução, e o faz praticar com Catherine Deneuve e com ela própria. Aparecendo cada vez menos, Morgan ainda fez dois filmes de Claude Lelouch, “O Gato e a Rainha” (1975), seu derradeiro papel de protagonista, e “Um Homem, Uma Mulher: 20 Anos Depois” (1986), até se despedir do cinema com “Estamos Todos Bem” (1990), de Giuseppe Tornatore, num desfecho realizado na companhia de Marcello Mastroianni. Michèle Morgan participou de aproximadamente 70 filmes e foi eleita pelo público como a “atriz francesa mais popular” de sua época, em dez ocasiões distintas. Os fãs não podiam se desviar de seu olhar. Mas, de forma irônica pela quantidade de mulheres arrebatadoras que interpretou, sua beleza era considerada fria, melancólica até, o que a tornou pouco vista em comédias e a fez reconhecer, a certa altura: “A tristeza é o meu elemento”. Ao comunicar seu falecimento, a família da atriz resumiu de forma singela: “Os mais belos olhos do cinema fecharam-se definitivamente”.