Morre Lea Massari, estrela de “A Aventura” e ícone do cinema europeu

Atriz italiana, que faleceu aos 91 anos, trabalhou em clássicos de Michelangelo Antonioni, Louis Malle e Dino Risi

Morre Alain Delon, um dos maiores atores franceses, aos 88 anos

Ele estrelou alguns dos principais clássicos europeus dos anos 1960 como "O Sol por Testemunha", "Rocco e Seus Irmãos", "O Leopardo", "Eclipse" e "O Samurai"

Sandra Milo, estrela de clássicos de Fellini, morre aos 90 anos

A atriz italiana Sandra Milo, conhecida por papéis memoráveis em “8½” (1963) e “Julieta dos Espíritos” (1965) de Federico Fellini, bem como seu trabalho com Roberto Rossellini, faleceu na segunda-feira (29/1) em sua casa em Roma. Ela tinha 90 anos. A vice-ministra da Cultura italiana, Lucia Borgonzoni, lamentou o falecimento de Milo como a perda de uma “protagonista do cinema italiano… uma grande artista talentosa com um carisma avassalador” e “a musa de grandes diretores como Federico Fellini, que conquistou os corações de milhões de italianos.” Milo, cujo trabalho abrangeu vários gêneros, fez sua estreia no cinema em 1955 ao lado do popular ator cômico Alberto Sordi em “O Solteirão”, de Antonio Pietrangeli. Outras comédias se seguiram, entre elas “Totò na Lua” (1958), parceria com o icônico comediante italiano conhecido como Totò. Em 1959, Milo conseguiu um papel em “De Crápula a Herói” (1959) de Roberto Rossellini e continuou sua colaboração com o diretor interpretando uma jovem aristocrata romana no drama “Vanina Vanini” (1961). O encontro de Milo com Fellini em 1963 marcou um grande salto em sua carreira graças ao status atingido por “8½” (1963), no qual ela interpretou Carla, a amante do diretor Guido Anselmi, interpretado por Marcello Mastroianni. O longa venceu o Oscar de Melhor Filme Internacional. Posteriormente, Milo voltou a trabalhar com o diretor em “Julieta dos Espíritos” (1965), no qual interpretou uma femme fatale desinibida. Ela também estrelou muitos filmes franceses, incluindo “O Espelho tem Duas Faces” (1958), de André Cayette, o policial “Como Fera Encurralada” (1960), ao lado de Jean-Paul Belmondo, e “O Irresistível Gozador” (1964), em que contracenou com Catherine Deneuve. E foi uma das musas das comédias sexuais italianas do período, protagonizando filmes dos principais diretores do gênero, como “Ádua e Suas Companheiras” (1960) e “A Visita” (1963), de Antonio Pietrangeli, “Alguns Preferem… à Francesa” (1964), de Luigi Zampa, “Os Castrados” (1964), de Pasquale Festa Campanile e Massimo Franciosa, “Férias à Italiana” (1965), de Dino Risi, e “Como Aprendi a Amar as Mulheres” (1966), de Luciano Salce. Do final da década de 1960 em diante, Milo quase parou de fazer filmes e trabalhou principalmente na televisão. Ela só retornou de vez às telonas em “Um Coração para Sonhar”, de Pupi Avati, que foi lançado no Festival de Cannes em 2003. Mais recentemente, Milo teve papéis em “Estranhos Normais” (2010) de Gabriele Salvatores e “Aqui em Casa Tudo Bem” (2018) de Gabriele Muccino, que foram sucessos locais, despedindo-se das telas na série da Prime Video “Gigolô per Caso”, no ano passado. Em 2021, Milo recebeu o Prêmio David di Donatello pelo Conjunto da Obra, a maior honraria do cinema do país.

Jean-Paul Belmondo ajudou a divulgar Brasília ao mundo

A fame de Jean-Paul Belmondo ajudou a divulgar Brasília para o mundo. O astro mais popular do cinema francês, falecido nesta segunda (6/9), foi o primeiro artista internacional a filmar na cidade. Belmondo veio ao país em 1963, três anos anos após a inauguração da nova capital, com o diretor Philippe de Broca para rodar “O Homem do Rio”, uma aventura mirabolante em que o protagonista buscava um artefato amaldiçoado e sua namorada (Françoise Dorléac) sequestrada no Brasil. O filme teve as principais cenas filmadas no Rio de Janeiro, em meio a praias e ao Parque da Tijuca, transformado na floresta amazônica na trama. Mas a produção também foi atraída pela novidade de uma cidade erguida no meio do nada, quase de uma hora para outra (na verdade, em cinco anos), com prédios totalmente modernistas. A produção usou a Praça dos Três poderes, O Palácio do Planalto e o Congresso Federal como palco de cenas de perseguição. Quando o filme estreou em Paris, contou com um brasileiro ilustre na plateia. O arquiteto Oscar Niemeyer fez questão de citar o filme em um de seus livros biográficos, ao contar que se emocionou na sessão no Champs-Elysées, quando o filme mostrou a Praça dos Três Poderes e a imagem foi aplaudida pelo público francês, com elogios a sua arquitetura. Lançado em 1964, “O Homem do Rio” foi um grande sucesso internacional de bilheteria e ainda recebeu uma indicação ao Oscar, na categoria de Melhor Roteiro Original. Veja abaixo o trailer da nova versão restaurada do filme.

Jean-Paul Belmondo (1933–2021)

Jean-Paul Belmondo, um dos atores mais icônicos da França, morreu nesta segunda-feira (6/9) em sua casa de Paris, aos 88 anos. O sorriso inimitável, os cabelos sempre desarrumados e um perfil único, com um nariz quebrado que o impedia de ser mais belo que Alain Delon – resultado de uma juventude esportiva como goleiro e boxeador – , iluminaram dezenas de filmes, muitos deles clássicos e quase todos grandes sucessos de bilheteria. Filho de um escultor renomado e educado nas melhores escolas, ele era considerado o ator mais charmoso da França, eternizado na imaginação dos fãs como alguém tão irresistível quanto o bandido sedutor de “Acossado” (1960), personagem que marcou sua carreira e a chegada da nouvelle vague no mundo. Belmondo decidiu se tornar ator aos 16 anos, formando-se em 1956 no prestigioso Conservatório de Drama de Paris, mas teve sua entrada negada na Comédie-Française depois que o júri do Conservatório se recusou a premiá-lo com honras. Sua reação teria sido lhes mostrar o dedo indicador. Ele estreou no cinema em 1958, fazendo nada menos que quatro filmes consecutivos, entre eles “Os Trapaceiros”, de Marcel Carné, antes de se ver no centro da revolução filmada pela nova geração de cineastas rebeldes. Seu primeiro papel de protagonista veio em “Quem Matou Leda?” (1959), de Claude Chabrol. Mas foi outro enfant terrible quem melhor soube aproveitar seu charme desgrenhado. Jean-Luc Godard viu imediatamente o potencial do jovem e tratou de filmá-lo no curta “Charlotte e Seu Namorado” (1960) e finalmente em seu primeiro longa-metragem, o clássico “Acossado”. Escalado ao lado de Jean Seberg, Belmondo interpretou o gângster romântico Michel Poiccard, que se inspirava nos filmes de Humphrey Bogart. Fumando um cigarro atrás do outro e falando diretamente para a câmera, Belmondo materializou uma atuação animada, divertida e bastante visual, que ajudaria a transformar “Acossado” num dos filmes mais influentes da História do Cinema, consagrando também Godard, premiado em sua estreia no Festival de Berlim, e dando à nouvelle vague uma visibilidade inescapável. Ator e diretor reforçaram a parceria em novos sucessos, como “Uma Mulher É uma Mulher” (1961) e o cultuadíssimo “O Demônio das Onze Horas” (1965). Sua atuação neste último – como um pai de família que se apaixona por uma velha e perigosa paixão (Anna Karina) e logo perde o juízo – está entre as mais emblemáticas de sua carreira. Mas na altura deste longa, Belmondo já não era mais o mesmo jovem com potencial de “Acossado”. Ele disputava com o galã Alain Delon a condição de astro mais popular de todo o cinema francês. Entre 1960 e 1965, Belmondo estrelou mais de 30 filmes. Alguns seguiram a vertente prestigiosa de seus primeiros trabalhos, como “Duas Almas em Suplício” (1960), adaptação de Marguerite Duras em que atuou com outra musa da nouvelle vague, Jeanne Moreau, e “Duas Mulheres” (1960), de Vittorio de Sica, em que contracenou com Sofia Loren. Mas logo a tendência mudaria. Ele estourou como ator dramático em “Léon Morin – O Padre” (1961), mostrou que sabia fazer comédia com “Macaco no Inverno” (1962) e provou-se em papel de durão com “Um Homem Chamado Rocca” (1961), mas foi a produção de época “Cartouche” (1962) que revelou de vez seu enorme apelo comercial, como herói romântico de blockbusters de ação. Sua mudança de status, de cult para comercial, teve grande influência do diretor de “Cartouche”, Philippe de Broca, que o comandou em outras aventuras mirabolantes, como “O Homem do Rio” (1964), em que Belmondo veio ao Brasil salvar sua namorada (Françoise Dorléac) sequestrada por criminosos, e principalmente “Fabulosas Aventuras de um Playboy” (1965). Na comédia aventureira que inspiraria muitas cópias, o astro vivia um bilionário infeliz que, após várias tentativas frustradas de suicídio, contratava assassinos profissionais para matá-lo, apenas para se arrepender em seguida ao se apaixonar por Ursula Andress (a primeira Bond Girl). A química foi além das telas, e acabou com o casamento do ator na vida real. Belmondo era casado com a dançarina Elodie Constantin, com quem teve três filhos, de 1959 até o divórcio de 1966, precipitado por seu envolvimento escandaloso com Andress, também casada na época (com o diretor John Derek). Seu segundo casamento aconteceu em 2002 com a bailarina Natty Tardiel, após um namoro iniciado em 1989 e o nascimento de sua filha mais nova. De forma notável, enquanto acumulava seus primeiros êxitos de bilheteria, Belmondo ainda conseguiu manter laços com a nouvelle vague, estrelando “O Ladrão Aventureiro” (1967), de Louis Malle, “A Sereia do Mississipi” (1969), de François Truffaut, “O Homem que Eu Amo” (1969), de Claude Lelouch, e “Stavisky…” (1974), de Alain Resnais. Em 1970, ele finalmente fez a parceria que o público francês mais queria ver, estrelando “Borsalino” ao lado de Alain Delon. O filme de gângsteres dos anos 1930 lotou cinemas, mas suas filmagens acabaram com qualquer chance dos dois astros se tornarem amigos. Belmondo processou Delon por descumprir a promessa de créditos iguais, ao destacar seu nome como produtor antes do letreiro dos atores. Só voltaram a trabalhar juntos décadas depois, em 1998, na comédia criminal “1 Chance Sur 2”, de Patrice Leconte, quando riram muito da competição que mantinham na juventude. Alheio à essa briga, o diretor de “Borsalino”, Jacques Deray, foi outro dos grandes parceiros de Belmondo, especialmente na fase mais comercial do ator. Os filmes do astro começaram a ficar parecidos e cada vez mais descartáveis a partir dos anos 1970. Títulos como “O Magnífico” (1973) e “O Incorrigível” (1975), ambos de Philippe de Broca, “Os Ladrões” (1971) e “Medo Sobre a Cidade” (1975), ambos de Henri Verneuil, “Animal” (1976), em que contracenou com Rachel Welch, ou mais adiante, “O Profissional” (1981), de Georges Lautner, “O Marginal” (1983) e “O Solitário” (1987), dirigidos por Jacques Deray, eram sucessões de cenas de ação que exploravam feitos físicos. Assim como Tom Cruise hoje em dia, Belmondo dispensava dublês e fazia as cenas arriscadas por conta própria, o que o levou a se ferir várias vezes durante as filmagens. Um de seus desempenhos mais arriscados foi em “Medo Sobre a Cidade”, em que se pendurou num helicóptero a vários metros de altura e precisou se equilibrar no alto de um trem de metrô em movimento. Mas o estilo de herói de ação charmoso de Belmondo não demorou a ficar ultrapassado, diante da brutalidade dos filmes americanos com Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger. E um grave ferimento no set da comédia policial “Hold-Up”, de Alexandre Arcady em 1985, ajudou a pôr fim ao reinado do ator no gênero. Após quase 50 filmes com mais de milhão de ingressos vendidos em duas décadas, “O Solitário” (1987) marcou sua despedida das produções agitadas. “Não quero virar o avô voador do cinema francês”, disse ele na época. Nos anos que se seguiram, Belmondo desacelerou. Ele voltou aos palcos, interpretando Cyrano de Bergerac em 1989, e passou a se dedicar a dramas e adaptações de clássicos da literatura. A nova fase lhe permitiu reencontrar o mestre da nouvelle vague Claude Lelouch em dois filmes, “Itinerário de um Aventureiro” (1988) e na adaptação de “Os Miseráveis” (1995). O primeiro lhe rendeu o único César (o Oscar francês) de sua carreira. E para surpresa de todos, Belmondo simplesmente se recusou a receber o troféu. Sua trajetória sofreu outro baque em 2001, quando teve um derrame. Ele só voltou ao trabalho em 2008 para um último longa-metragem, “Un Homme et Son Chien” (Um homem e seu cachorro), sobre um idoso rejeitado pela sociedade. Defensor apaixonado do cinema francês, Belmondo recusou vários convites para filmar em Hollywood e usou sua popularidade para denunciar o impacto negativo do monopólio de distribuição dos filmes americanos em seu país, que ele considerava culpado por estrangular a produção francesa ao ocupar todas as telas disponíveis. Em 2011, foi homenageado duplamente pelos festivais de Cannes e Veneza, respectivamente com uma Palma de Ouro e um Leão de Ouro honorários por todas as suas realizações como ator. Mas a maior homenagem de sua carreira foi conferida pelos fãs, que transformaram seus filmes nos maiores sucessos do cinema de seu país.

Festival Varilux de Cinema Francês exibe 18 filmes em 44 cidades

O Festival Varilux de Cinema Francês retoma seu projeto anual nesta quinta-feira (19/11) com a exibição de 18 longas em 44 cidades do Brasil. O evento, que começou em 2010 exibindo filmes franceses em 9 localidades, no ano passado chegou a 84 municípios do país, mas a verdade é que a edição atual quase não aconteceu, devido à pandemia de coronavírus. Originalmente prevista para junho, a programação foi suspensa e os organizadores utilizaram a data para lançar um evento digital com títulos das seleções passadas. Desta vez, porém, o festival é para valer, presencial e com filmes inéditos, produzidos entre 2019 e 2020. Os títulos incluem campeões de bilheteria e longas premiados, entre dramas, comédias, suspenses, uma animação e um documentário. Além disso, a programação destaca a exibição de um grande clássico da nouvelle vague, “Acossado” (1960), obra-prima de Jean-Luc Godard com roteiro de François Truffaut, estrelada por Jean-Paul Belmondo e Jean Seberg, que foi restaurada em comemoração aos 60 anos de seu lançamento. Entre os inéditos, os destaques são “Belle Époque”, de Nicolas Bedos, vencedor do César (o Oscar francês) de Roteiro Original e Atriz Coadjuvante (a veterana Fanny Ardant), e “Verão de 85”, de François Ozon, também presente na programação do Festival Mix Brasil. A lista inclui ainda filmes estrelados por Juliette Binoche (“A Boa Esposa”), Chiara Mastroianni (“A Garota da Pulseira”), Louis Garrel (“DNA”) e Vincent Cassel (“Mais que Especiais”). Além disso, os organizadores farão nesta sexta (20/11) uma exibição digital de “Sou Francês e Preto”, de Jean-Pascal Zadi e John Wax, seguida de debate online, em comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra – com transmissão no Facebook (http://pt-br.facebook.com/variluxcinefrances) e no YouTube do Varilux: https://www.youtube.com/user/variluxcinefrances”>https://pt-br.facebook.com/variluxcinefrances) e no YouTube (https://www.youtube.com/user/variluxcinefrances) do Festival Varilux. Confira a programação completa, com horários e locais, no site oficial: http://variluxcinefrances.com/2020/.

Ennio Morricone (1928 – 2020)

O grande compositor Ennio Morricone, criador de trilhas sonoras inesquecíveis, morreu nesta segunda-feira (6/7) em Roma aos 91 anos, por complicações de uma queda sofrida na semana passada. Ele teve uma carreira de quase 70 anos como instrumentista e 60 anos como compositor de obras para o cinema, TV e rádio. Suas músicas acompanharam mais de 500 filmes, venderam cerca de 70 milhões de discos e criaram a identidade sonora de gêneros inteiros, como o spaghetti western, também conhecido como “bangue-bangue à italiana”, o giallo ultraviolento, os filmes americanos de máfia e reverberaram por toda a indústria cinematográfica italiana. “O Maestro”, como era conhecido, nasceu em 10 de novembro de 1928 em uma área residencial de Roma. Seu pai, Mario, tocava trompete, e este foi o primeiro instrumento que o jovem aprendeu a tocar. Graças a essa convivência, ele começou a compor músicas aos 6 anos. Quando tinha cerca de 8 anos, Morricone conheceu seu grande parceiro, o cineasta Sergio Leone, no ensino fundamental. Os dois voltaram a se encontrar duas décadas mais tarde para fazer História. O jovem Morricone começou a carreira compondo músicas para dramas de rádio, ao mesmo tempo em que tocava numa orquestra especializada em trilhas para filmes. “A maioria era muito ruim e eu acreditava que poderia fazer melhor”, disse ele numa entrevista de 2001. Ele trabalhou com Mario Lanza, Paul Anka, Charles Aznavour, Chet Baker e outros como arranjador de estúdio na gravadora RCA e com o diretor Luciano Salce em várias peças. Quando Salce precisou de uma trilha para seu filme “O Fascista” (1961), lembrou do jovem e deu início à carreira de compositor de cinema de Morricone. Depois de alguns filmes, Morricone reencontrou Leone, iniciando a lendária colaboração. O primeiro trabalho da dupla, “Por um Punhado de Dólares” (1964), marcou época e estabeleceu um novo patamar no gênero apelidado de spaghetti western – além de ter lançado a carreira de Clint Eastwood como cowboy de cinema. Os dois assinaram com pseudônimos americanos, e muita gente realmente acreditou que se tratava de uma produção de Hollywood, tamanha a qualidade. Ao todo, Morricone e Leone trabalharam juntos em sete filmes, dos quais o maestro considerava “Era uma Vez no Oeste” (1968) a obra-prima da dupla. O segredo da combinação é que Leone pedia para Morricone compor as músicas antes dele filmar, usando-a como elemento narrativo, muitas vezes dispensando diálogos. Nesta fase, ele também inaugurou duradouras parcerias com Bernardo Bertolucci e Pier Paolo Pasolini. Do primeiro, compôs a trilha de “Antes da Revolução” (1964), mas só retomou as colaborações na década seguinte. Já com o segundo, foi fundo na cumplicidade do período mais controvertido do diretor, embalando clássicos que desafiaram a censura, como “Teorema” (1968), “Orgia” (1968), “Decameron” (1971), “Os Contos de Canterbury” (1972) e “As Mil e Uma Noites” (1974). Serviu até de consultor musical para o mais ultrajante de todos, “Salò, ou os 120 Dias de Sodoma” (1975), proibidíssimo e talvez relacionado ao assassinato nunca resolvido do diretor naquele ano. Fez também muitas comédias picantes e uma profusão de obras sobre crimes e gângsteres de especialistas como Alberto Martino e Giuliano Montaldo. A verdade é que, no começo da carreira, Morricone chegava a compor até 10 trilhas por ano, entre elas composições de clássicos como “De Punhos Cerrados” (1965), de Marco Bellochio, e “A Batalha de Argel” (1966), de Gillo Pontecorvo. E o sucesso dos westerns de Leone – como “Por uns Dólares a Mais” (1965) e “Três Homens em Conflito” (1966), igualmente estrelados por Clint Eastwood – , aumentou muito mais a procura por seus talentos. Sua música não só ressoava em dezenas de filmes, como os demais compositores tentavam soar como ele, especialmente os que musicavam westerns italianos. Morricone ainda deixou sua marca num novo gênero, ao assinar a trilha de “O Pássaro das Plumas de Cristal” (1970), de Dario Argento, considerado o primeiro giallo, uma forma de suspense estilizada e sanguinária, que geralmente envolvia um serial killer e mortes brutais. Confundindo-se com a tendência, fez trilhas para outros giallos famosos, como “O Gato de Nove Caudas” e “Quatro Moscas Sobre Veludo Cinza”, ambos de Argento, além de “O Ventre Negro da Tarântula” e “Uma Lagartixa num Corpo de Mulher”, só para citar trabalhos feitos num período curto. As trilhas destes quatro filmes foram criadas em 1971, simultaneamente a uma dezena de outras, entre elas partituras de pelo menos três clássicos, “Decameron”, de Pier Paolo Pasolini, “Sacco e Vanzetti”, de Giuliano Montaldo, e “A Classe Operária Vai para o Paraíso”, de Elio Petri, sem esquecer uma nova colaboração com Leone, “Quando Explode a Vingança”. Para dar ideia, ele chegou a recusar o convite para trabalhar em “Laranja Mecânica”, de Stanley Kubrick, porque não daria conta. Requisitadíssimo, Morricone assinou as trilhas da franquia “Trinity”, que popularizou a comédia western italiana e virou fenômeno de bilheteria mundial, e começou a receber pedidos de produções francesas – teve uma forte parceria com o cineasta Henri Verneuil em thrillers de Jean-Paul Belmondo – e alemãs. Quando Clint Eastwood retornou aos EUA, convocou o maestro a fazer sua estreia em Hollywood, assinando a música de seu western “Os Abutres Têm Fome” (1970), dirigido por Don Siegel. Mas foi preciso um terror para que se estabelecesse de vez na indústria americana. Morricone tinha recém-composto a trilha do épico “1900” (1976), de Bernardo Bertolucci, quando foi convidado a trabalhar em “O Exorcista II: O Herege” (1977), contratado ironicamente devido a uma de suas obras menores, “O Anticristo” (1974). A continuação do clássico de terror decepcionou em vários sentidos, mas o compositor começou a engatar trabalhos americanos, como “Orca: A Baleia Assassina” (1977) e o filme que o colocou pela primeira vez na disputa do Oscar, “Cinzas do Paraíso” (1978). A obra-prima de Terrence Malick era um drama contemplativo, repleto de cenas da natureza, que valorizou ao máximo seu acompanhamento musical. E deu reconhecimento mundial ao trabalho do artista. Apesar da valorização, ele não diminuiu o ritmo. Apenas acentuou sua internacionalização. Musicou o sucesso francês “A Gaiola das Loucas” (1978), o polêmico “Tentação Proibida” (1978), de Alberto Lattuada, e voltou a trabalhar com Bertolucci em “La Luna” (1979) e “A Tragédia de um Homem Ridículo” (1981), ao mesmo tempo em que compôs suspenses/terrores baratos americanos em série. Dois terrores desse período tornaram-se cultuadíssimos, “O Enigma de Outro Mundo” (1982), em que trabalhou com o diretor – e colega compositor – John Carpenter, e “Cão Branco” (1982), uma porrada de Samuel Fuller com temática antirracista. Foi só após um reencontro com Sergio Leone, desta vez em Hollywood, que Morricone deixou os filmes baratos americanos por produções de grandes estúdios. Os dois velhos amigos colaboraram pela última vez em “Era uma Vez na América” (1984), antes da morte de Leone, que aconteceria em seguida. Ambos foram indicados ao Globo de Ouro e o compositor venceu o BAFTA (o Oscar britânico). A repercussão de “Era uma Vez na América” levou o maestro a trabalhar em “A Missão” (1986), de Roland Joffé, que como o anterior era estrelado por Robert De Niro. O filme, passado no Rio Grande do Sul, rendeu-lhe a segunda indicação ao Oscar. Em seguida veio seu filme americano mais conhecido, novamente com De Niro no elenco. “Os Intocáveis” (1987), de Brian De Palma, foi sua terceira indicação ao Oscar – e, de quebra, lhe deu um Grammy (o Oscar da indústria musical). O compositor recebeu sua quarta indicação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas por outro filme de gângster, “Bugsy” (1991), de Barry Levinson. Mas nunca se mudou para os Estados Unidos, o que lhe permitiu continuar trabalhando no cinema europeu – em obras como “Busca Frenética” (1988), de Roman Polanski, o premiadíssimo “Cinema Paradiso” (1988), de Giuseppe Tornatore, “Ata-me” (1989), de Pedro Almodóvar, e “Hamlet” (1990), de Franco Zeffirelli. Eventualmente, voltou a bisar parcerias com De Palma, Joffé e até fez alguns blockbusters de Hollywood, como “Na Linha de Fogo” (1993), em que reencontrou Clint Eastwood, “Lobo” (1994), de Mike Nichols, e “Assédio Sexual” (1994), novamente de Levison. Mas sua última indicação ao Oscar foi uma produção italiana, outra colaboração com Tornatore: “Malena” (2000). Na verdade, Morricone musicou todos os filmes de Tornatore desde “Cinema Paradiso”. Foram 10 longas e alguns curtas, até 2016. Seu ritmo só diminuiu mesmo a partir de 2010, quando, em vez de 10 trabalhos anuais, passou a assinar 4 trilhas por ano. Apesar de convidado, ele nunca trilhou um filme dirigido por Eastwood, decisão da qual mais se arrependia, mas recebeu das mãos do velho amigo o seu primeiro Oscar. Foi um troféu honorário pelas realizações de sua carreira, em 2007. Morriconi ainda veio a receber outro prêmio da Academia, desta vez pelo trabalho num filme: a trilha de “Os Oito Odiáveis”, western dirigido por Quentin Tarantino em 2015. Esta criação sonora também lhe rendeu o Globo de Ouro e o BAFTA. E ele fez sem ver o longa, no estúdio particular de sua casa. Grande fã de sua obra, Tarantino já tinha usado algumas de suas composições como música incidental em “Kill Bill”, “Django Livre” e “Bastardos Inglórios”. E deu completa liberdade para Morricone, que, em troca, disse que trabalhar com o diretor em “Os Oito Odiáveis” tinha sido “perfeito… porque ele não me deu pistas, orientações”, permitindo que criasse sua arte sem interferência alguma. “A colaboração foi baseada em confiança”. O maestro ainda ganhou muitos outros prêmios, entre eles 10 troféus David di Donatello (o Oscar italiano) ao longo da carreira – o mais recente por “O Melhor Lance” (2013), de Tornatore. Foi uma carreira realmente longa, que seu velho parceiro Tornatore transformou em filme, “Ennio: The Maestro” (2020), um documentário sobre sua vida e obra, finalizado pouco antes de sua morte, que deve ser lançado ainda neste ano. Mas a última palavra sobre sua vida foi dele mesmo. Morricone escreveu seu próprio obituário, que seu advogado leu para a imprensa após o anúncio de sua morte. “Eu, Ennio Morricone, estou morto”, começa o texto, em que o maestro agradeceu a seus amigos e familiares, e dedicou “o mais doloroso adeus” a sua esposa Maria Travia, com quem se casou em 1956, dizendo “para ela renovo o amor extraordinário que nos unia e que lamento abandonar”. Relembre abaixo alguns dos maiores sucessos do grande mestre.

Anna Karina (1940 – 2019)

A atriz Anna Karina, mais que musa, um ícone da nouvelle vague, morreu no sábado (14/12) em Paris, aos 79 anos, em decorrência de um câncer. “O cinema francês ficou órfão. Perdeu uma de suas lendas”, afirmou o ministro da Cultura da França, Franck Riester, no Twitter. Nascida na Dinamarca, a atriz de rosto pálido e grandes olhos azuis foi morar em Paris ainda menor de idade, pedindo carona com a ideia de se tornar atriz. Acabou virando modelo. E foi por sugestão de Coco Chanel que mudou seu nome verdadeiro, Hanne Karin Bayer, para Anna Karina. Jean-Luc Godard, que a dirigiu em nada menos do que sete filmes, a descobriu em um anúncio e propôs um pequeno papel em “Acossado” (1960) com Jean Seberg e Jean-Paul Belmondo. Mas, inicialmente, ela rejeitou sua proposta, chamando-o de atrevido por querer que ela filmasse sem roupas. O cineasta continuou insistindo, até que ela aceitou estrelar “O Pequeno Soldado”, um drama sobre a guerra da Argélia. Durante as filmagens, os dois começaram um romance que duraria vários anos. Mas, por causa do tema (terrorismo), o filme enfrentou censura e só foi lançado três anos depois, em 1963. Assim, a lenda de Anna Karina acabou se materializando nas telas em seu segundo filme com Godard, “Uma Mulher É Uma Mulher” (1961). E, de forma arrebatadora, o desempenho hipnotizante lhe rendeu o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Berlim, com apenas 20 anos de idade. A dupla lançou mais clássicos absolutos, como o drama “Viver a Vida” (1962), que rendeu os closes mais lindos e tristes de Anna Karina, enquanto sua personagem decaía para a prostituição – e inventava o estilo de moda “street” – , a comédia criminal “Bando à Parte” (1964), em que ela protagonizou uma das danças mais charmosas da história do cinema, a influente sci-fi modernista “Alphaville” (1965), o thriller que virou pop art “O Demônio das Onze Horas” (1965), com Jean-Paul Belmondo, e a sátira “Made in U.S.A.” (1966). Cada um dos papéis era incrivelmente diferente um do outro, resultando numa das mais prolíficas e criativas parcerias entre um casal diante e atrás das câmeras – e que foi homenageada pelo cartaz do Festival de Cannes do ano passado. Além dos filmes de Godard, ela ainda abrilhantou outros títulos obrigatórios da nouvelle vague, como o feminista “Cléo das 5 às 7” (1962), de Agnès Varda, e o impactante “A Religiosa” (1966), de Jacques Rivette. Mas não filmou com Claude Chabrol nem com François Truffaut, outros mestres do movimento. “Era a mulher de Jean-Luc. Isso certamente lhes dava um pouco de medo”, ela chegou a comentar, em entrevista. O relacionamento com Godard, porém, foi marcado por uma tragédia, a perda de um filho que ela esperava, que a deixou estéril. Anna Karina também sofreu muito com o machismo do marido. A última vez que o casal se viu foi há cerca de 30 anos, quando um programa da TV francesa organizou um encontro sem avisá-la. Ela desabou em lágrimas diante das câmeras, sendo recriminada por Godard. Desde então, não houve mais contato. “Ele está na Suíça e não abre a porta”, ela disse em 2005. “Não, não fico triste. Afinal, é a vida dele”. Sem arrependimentos, o tsunami que ela causou na nouvelle vague a tornou cobiçada pelo cinema comercial, levando-a a estrelar o sucesso “A Ronda do Amor” (1965), de Roger Vadim, e até produções televisivas. De forma significativa, Anna Karina estrelou e batizou o primeiro telefilme colorido da TV francesa, “Anna”, escrito pelo cantor Serge Gainsbourg em 1967. Foi nessa época que também estourou como cantora, gravando o tema do telefilme, “Sous le Soleil Exactement”, de Gainsbourg. Logo, ela se tornou maior que o mercado local, iniciando uma carreira internacional com a obra-prima do neo-realismo italiano “Mulheres no Front” (1965), de Valerio Zurlini, seguida pelo clássico “O Estrangeiro” (1967), do grande Luchino Visconti, em que contracenou com outro mito da interpretação, Marcello Mastrioianni. Também enveredou por aventuras do cinema britânico – “Mago, O Falso Deus” (1968), com Michael Caine, e “Antes do Inverno Chegar” (1968), com David Niven – e pelo “novo cinema alemão” – “O Tirano da Aldeia” (1969), de Volker Schlöndorff, e “Roleta Chinesa” (1976), de Rainer Werner Fassbinder – , chegando a Hollywood com “Justine” (1969), curiosamente como coadjuvante de outra estrela da nouvelle vague, Anouk Aimée. Após trabalhar com tantos mestres do cinema, Anna decidiu dirigir seu primeiro filme, “Vivre Ensemble”, uma história de amor entre drogas e álcool, lançada em 1973, que ela definiu como “um retrato da minha juventude”. Depois disso, só voltou a comandar mais um longa, “Victoria”, já em 2003. Mas não abandonou a paixão por diretores, casando-se sucessivamente com mais três: Pierre Fabre, Daniel Duval e o americano Dennis Berry, com quem viveu de 1982 até sua morte. Anna Karina teve presença constante nas telas até 1990, adorada pelos discípulos da nouvelle vague – entre outros, ela estrelou o primeiro longa de Benoît Jacquot, “The Musician Killer” (1976). Mas depois disso enfrentou dois grandes hiatos na carreira. Após cinco anos sem filmar, ela voltou a convite de seu colega de geração Jacques Rivette, para integrar o elenco do elogiadíssimo “Paris no Verão” (1995), emendando um longa do marido Dennis Berry, “Chloé” (1996), como uma prostituta veterana, ao lado da então ninfeta Marion Cotillard. Depois de um segundo espaçamento de meia década, vieram seus filmes finais: “O Segredo de Charlie” (2002), do americano Jonathan Demme, “Eu, César” (2003), nova parceria com o marido diretor, e “Victoria” (2008), sua despedida – escrita, dirigida e estrelada por ela própria.

Marie Laforêt (1939 – 2019)

A cantora e atriz francesa Marie Laforêt morreu neste domingo (3/11) em Genolier, na Suíça, aos 80 anos de idade. O assessor da cineasta Lisa Azuelos (“Rindo à Toa”), filha de Laforêt, confirmou a morte à imprensa sem revelar as causas. Sua carreira começou acidentalmente em 1959, quando ela substituiu a irmã no último minuto em um concurso de talentos numa rádio francesa e venceu. Com isso, chegou a ser convidada pelo diretor Louis Malle a participar de um filme, mas o projeto não foi adiante. Assim, acabou fazendo sua estreia no clássico de René Clément “O Sol por Testemunha”, adaptação do famoso livro de suspense “O Talentoso Ripley”, de Patricia Highsmith, com Alan Delon no papel principal. Em seu segundo filme, a comédia “Saint Tropez Blues” (1961), Laforêt cantou a música-título e decidiu seguir cantando fora das telas. Lançou seu primeiro single em 1963, “Les Yendanges de L’amour”, que foi um estouro comercial e lhe rendeu ainda mais popularidade. Ela assinou com a gravadora CBS e se tornou uma estrela da música francesa. Mas não abandonou o cinema. Continuou a fazer filmes impactantes, como “Leviathan” (1962), ao lado de Louis Jordan, e “Mulheres no Front” (1965), com Anna Karina, até pender para aventuras e comédias ligeiras, como “A Espiã de Olhos de Ouro Contra Dr. K” (1965), de Claude Chabrol, vindo a formar uma parceria popular com o astro Jean-Paul Belmondo – em “A Caça ao Homem” (1964), “Tira ou Ladrão” (1979), “Les Morfalous” (1984) e “Feliz Páscoa” (1984). Sua filmografia ainda inclui o clássico infantil “O Reino Encantado de Polegarzinho” (1972), o papel principal no célebre drama musical “Tangos – O Exílio de Gardel” (1985), que foi premiado no Festival de Veneza, e participação na sci-fi “Tykho Moon – Segredos da Eternidade” (1996), do artista de quadrinhos Enki Bilal. Mas os filmes foram diminuindo e Laforêt também passou progressivamente a perder o interesse na indústria fonográfica, graças às pressões da gravadora para se repetir. Acabou mudando-se para Genebra, na Suíça, em 1978, onde abriu uma galeria de arte e se focou na carreira de atriz, com ênfase em apresentações teatrais, elogiadas pela crítica. Em setembro de 2005, ela decidiu voltar a cantar e fez sua última turnê pela França, com todos os shows esgotados. Confira abaixo cinco clipes da carreira musical de Marie Laforêt.

Cartaz do Festival de Cannes 2018 traz beijo clássico de O Demônio das Onze Horas

Em meio à polêmica com a Netflix, o Festival de Cannes divulgou nesta quarta (11/4) o cartaz oficial de sua 71ª edição, que destaca um beijo clássico da nouvelle vague, entre os atores Jean-Paul Belmondo e Anna Karina no filme “O Demônio das Onze Horas” (Pierrot le Fou, 1965), de Jean-Luc Godard. Veja acima a cena original e abaixo o pôster. O cartaz também presta homenagem ao fotógrafo de cena (“still”, no jargão cinematográfico) Georges Pierre (1927-2003), que começou carreira nos anos 1960 junto a nouvelle vague e também foi fundador da Association des Photographes de Films, entidade responsável pelo reconhecimento do ofício como arte. A arte final foi concebido pela designer francesa Flore Maquin, de 27 anos, que usa desenho, pintura e computação gráfica em seus trabalhos. Apaixonada por cinema, ela faz versões alternativas e releituras de vários cartazes clássicos de filmes. Seus trabalhos ficaram tão conhecidos que ela se tornou colaboradora de estúdios, canais e produtoras como Universal Pictures, Paramount Channel, Europacorp e Wild Side. A ilustração sucede uma arte polêmica. No ano passado, o uso de uma imagem da atriz italiana Claudia Cardinale acabou chamando atenção pelo excesso de retoques, que tornou a estrela bem mais magra do que realmente era. Claudia veio a público em defesa do trabalho. “É um pôster e, para além de me representar, representa uma dança, um voo. A foto foi retocada para acentuar o efeito da leveza e transformar em um personagem de sonho; é uma sublimação. Preocupações com o realismo não têm lugar aqui”, ela comentou. O Festival de Cannes 2018 vai acontecer de 8 a 19 de maio, tendo como presidente do júri a atriz Cate Blanchett (“Thor: Ragnarok”). O filme de abertura será “Todos lo Saben”, do iraniano Asghar Farhadi (“A Separação”), estrelado pelo casal espanhol Javier Bardem e Penelope Cruz (ambos de “Vicky Cristina Barcelona”).

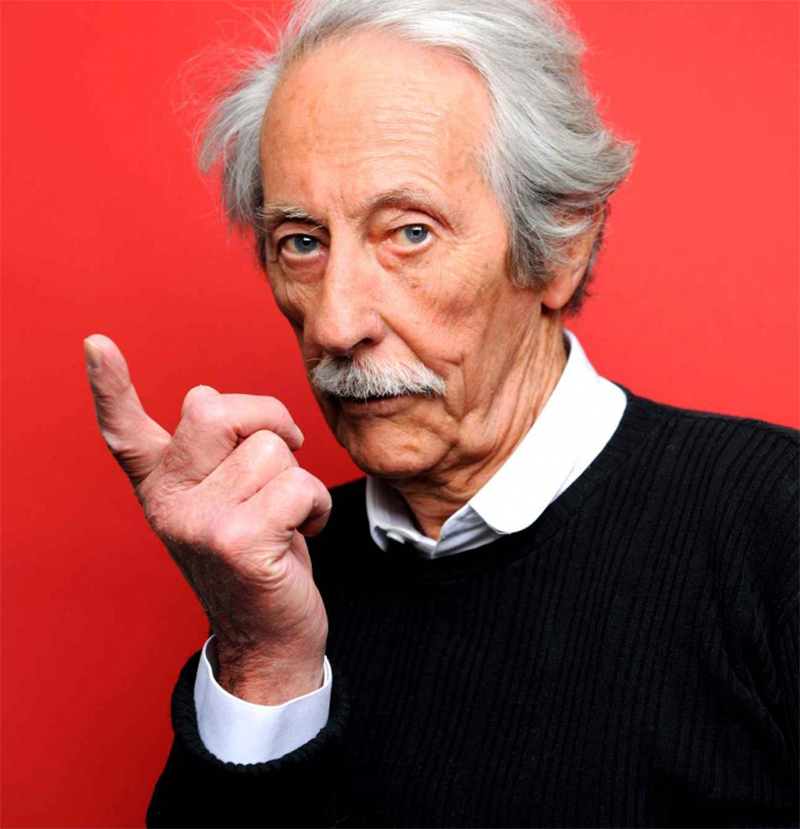

Jean Rochefort (1930 – 2017)

Jean Rochefort, um dos atores mais populares do cinema francês, morreu na madrugada desta segunda-feira (9/10) aos 87 anos. Ele estava hospitalizado em agosto e faleceu em um estabelecimento médico em Paris. Com uma filmografia de quase 150 filmes, Rochefort construiu sua carreira em todos os gêneros, mas principalmente comédias ligeiras, sem nunca perder o charme e a elegância… ou seu icônico bigode. O ator nasceu em Paris em 1930 e começou a trabalhar no cinema na década de 1950, primeiro como figurante, depois como coadjuvante de aventuras de capa e espada, como “Le Capitaine Fracasse” (1961), “Cartouche” (1962), “Maravilhosa Angélica” (1965) e “Angélica e o Rei” (1966). Até que a comédia o descobriu. De coadjuvante em “Fabulosas Aventuras de um Playboy” (1965), estrelado por seu colega de “Cartouche”, Jean-Paul Belmondo, passou a protagonista no filme seguinte, o cultuado “Quem é Polly Maggoo?” (1966), um dos filmes mais famosos da história da moda no cinema. Ainda contracenou com Brigitte Bardot no romance “Eu Sou o Amor” (1967) e fez alguns thrillers importantes no começo dos anos 1970: “A Estranha Herança de Bart Cordell” (1973), nova parceria com Belmondo, “O Relojoeiro” (1974), de Bertrand Tavernier, e dois longas de Claude Chabrol, “Assassinato por Amor” (1975) e “Profecia de um Delito” (1976). O período também destaca duas obras dramáticas que lhe consagraram com Césares (o Oscar francês) consecutivos: a produção de época “Que a Festa Comece” (1976), novamente dirigido por Tavernier, e a trama de guerra “Le Crabe-Tambour” (1978), de Pierre Schoendoerffer. Mas apesar da variedade de projetos, logo sua veia de comediante se tornou mais evidente. Um quarteto de filmes foi responsável por estabelecer o novo rumo de sua carreira: “Loiro Alto do Sapato Preto” (1972), em que foi dirigido pela primeira vez por Yves Robert, “O Fantasma da Liberdade” (1974), do gênio espanhol Luis Buñuel, “Pecado à Italiana” (1974), de Luigi Comencini, e principalmente “O Doce Perfume do Adultério” (1976), seu segundo filme comandado por Robert. “O Doce Perfume do Adultério” fez tanto sucesso que, oito anos depois, ganhou um remake americano ainda mais popular – “A Dama de Vermelho” (1986), no qual o papel de Rochefort foi vivido por Gene Wilder. E depois de outra parceria bem-sucedida com o mesmo diretor, “Vamos Todos para o Paraíso” (1977), Rochefort filmou sua primeira comédia em inglês, “Quem Está Matando os Grandes Chefes?” (1978), tornando-se ainda mais conhecido no mundo todo. Ele continuou a acumular sucessos em sua associação com Robert – “Vamos Fugir!” (1979), “O Castelo de Minha Mãe” (1990) e “Esse Mundo é dos Chatos” (1992) – e ao firmar uma nova parceria importante com Patrice Leconte, com quem rodou seis filmes: “Tandem” (1987), “O Marido da Cabeleireira” (1990), “A Dança dos Desejos” (1993), “Os Canastrões” (1996) e o melhor de todos, “Caindo no Ridículo” (1996), uma obra-prima do humor francês, que rendeu a Rochefort nova indicação ao César. A lista se completa com o suspense “Uma Passagem para a Vida” (2002), pelo qual recebeu o prêmio de Melhor Ator no Festival de Veneza. O ator francês também foi dirigido pelo gênio americano Robert Altman em “Prêt-à-Porter” (1994) – que só perde para “Quem É Polly Maggoo?” na lista dos filmes de moda obrigatórios. Très chic. E foi a primeira escolha de Terry Gilliam para estrelar “The Man Who Killed Don Quixote” em 2000, ao lado de Johnny Depp. Mas esta produção foi interrompida por inúmeros desastres e nunca saiu do papel, ao menos como planejado, já que virou um documentário premiado, “Perdido em La Mancha” (2002). Ao final do século 20, Rochefort resolveu diversificar a carreira, aparecendo em minisséries e telefilmes, além de passar a dublar longas animados. É dele a voz do cavalo Jolly Jumper no desenho “Os Daltons Contra Lucky Luke” (2004). Outras animações recentes com sua voz incluem “Titeuf: O Filme” (2011), “Jack e a Mecânica do Coração” (2013) e “Abril e o Mundo Extraordinário” (2015). Entre seus últimos trabalhos, destacam-se ainda o excelente suspense “Não Conte a Ninguém” (2006), de Guillaume Canet, a comédia inglesa “As Férias de Mr. Bean” (2007), a adaptação dos quadrinhos de “Asterix e Obelix: A Serviço de sua Majestade” (2012), e o drama “O Artista e a Modelo” (2012), do espanhol Fernando Trueba, pelo qual foi indicado ao Goya (o Oscar espanhol). Seu papel final foi o personagem do título de “A Viagem de Meu Pai” (2015), de Philippe Le Guay, outro desempenho elogiadíssimo, que encerrou sua carreira no mesmo nível notável com que sempre será lembrado.