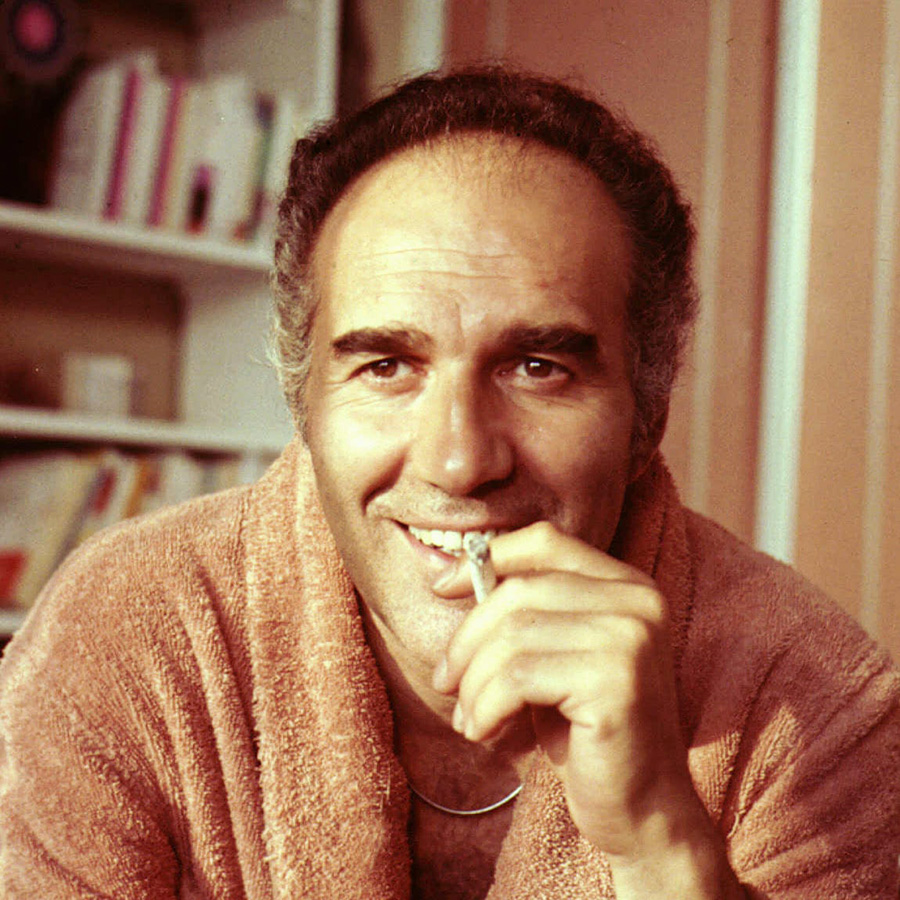

Michel Piccoli (1925 – 2020)

Michel Piccoli, um dos atores mais importantes do cinema da França, morreu na semana passada (1/5), aos 94 anos de idade. A notícia só se tornou pública nesta segunda-feira (18/5), em comunicado da família à imprensa. Responsável por papéis inesquecíveis em dezenas de clássicos, Piccoli morreu de um acidente vascular cerebral, segundo declaração da família. Também produtor, diretor e roteirista, Michel Piccoli deixou uma obra com mais de 200 títulos em uma carreira que abrangeu sete décadas de cinema, além de papéis na televisão e teatro, ao longo das quais colaborou com mestres da estatura de Alfred Hitchcock, Henri-Georges Clouzot, Jacques Rivette, Costa-Gavras, Luis Buñuel, Jean Renoir, René Clément, Jean-Luc Godard, Alain Resnais, Agnès Varda, Jacques Demy, Marco Ferreri, Mario Bava, Manoel de Oliveira, Theodoros Angelopoulos, Nani Moretti, Marco Bellocchio e Louis Malle. O reconhecimento a seu talento foi atestado por uma profusão de prêmios, incluindo o de Melhor Ator no Festival de Cannes – pela atuação em “Salto no Escuro” (1980), de Bellocchio. Nascido em Paris em 27 de dezembro de 1925, ele era filho de músicos – a mãe era pianista e o pai um violinista suíço. Mas apesar de estrear nas telas aos 20 anos, em uma breve figuração em “Sortilégios” (1945), de Christian-Jaque, sua carreira demorou para engatar, o que só aconteceu depois de uma década, em filmes como “French Can Can” (1955), de Renoir, e “O Calvário de uma Rainha” (1956), de Jean Delannoy. Mas o que o tirou dos papéis de coadjuvantes foi sua amizade com Buñuel. “Escrevi para esse diretor famoso pedindo que ele viesse me ver em uma peça. Eu, um ator obscuro! Era a ousadia da juventude. Ele veio e nos tornamos amigos”, Piccoli contou, em uma entrevista antiga. O ator apareceu em seis filmes de Buñuel, geralmente representando uma figura autoritária. A primeira parceria se manifestou em 1956, como um padre fraco e comprometido, que viajava pelas florestas brasileiras em “A Morte no Jardim”. Em “O Diário de uma Camareira” (1964), viveu o preguiçoso e lascivo monsieur Monteil, obcecado sexualmente por Jeanne Moreau, intérprete da empregada do título. E num de seus principais desempenhos, deu vida a Louche, o cavalheiro burguês responsável pela transformação de Catherine Deneuve em “A Bela da Tarde” (1967). No filme, a atriz vivia a esposa de um médico respeitável que era convencida por Louche a passar as tardes trabalhando em um bordel de alta classe com clientes excêntricos. Piccoli reprisou o papel quase 40 anos depois, em “Sempre Bela” (2006), de Manoel de Oliveira. Para Buñuel, ainda encarnou um versão charmosa do Marquês de Sade em “Via Láctea” (1969), foi sutilmente dominador como secretário do Interior em “O Discreto Charme da Burguesia” (1972) e sinistro como chefe da polícia no penúltimo filme do diretor, “O Fantasma da Liberdade” (1974). Durante esse período, Piccoli fez parte da cena dos cafés filosóficos de Paris, que incluía os escritores Boris Vian, Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, além da cantora Juliette Gréco, com quem se casou em 1966 – separaram-se em 1977. Ele também se tornou um membro ativo do partido comunista francês. Os anos 1960 foram sua década mais criativa e variada, em que se juntou à novelle vague, atuando em obras memoráveis. Seu primeiro papel de protagonista no movimento que revolucionou o cinema francês foi como o marido de Brigitte Bardot em “O Desprezo” (1963), de Godard. No filme, ele interpreta um roteirista disposto a vender a própria esposa a um produtor (Jack Palance) para que seu roteiro saísse do papel e virasse filme dirigido por Fritz Lang (interpretado pelo próprio). Entre suas performances em clássicos da nouvelle vague ainda se destacam “A Guerra Acabou” (1966), de Alain Resnais, e “As Criaturas” (1966), de Agnès Varda. Mas Piccoli se projetou mais com sucessos de público, como “O Perigoso Jogo do Amor” (1966), de Roger Vadim, na qual contracenou com a americana Jane Fonda, o filme de guerra de René Clement “Paris Está em Chamas?” (1966), e principalmente o clássico musical “Duas Garotas Românticas” (1967), de Jacques Demy. A carreira do astro francês se internacionalizou após o filme de Demy, que chegou a ser indicado ao Oscar. Em 1968, ele estrelou a cultuada adaptação de quadrinhos italianos “Perigo: Diabolik” (1968), de Mario Bava, como o policial que tenta prender o criminoso do título. E no ano seguinte começou sua parceria de sete filmes com outro mestre italiano, Marco Ferreri – iniciada por “Dillinger Morreu” – , sem esquecer sua estreia em produções de língua inglesa, no suspense “Topázio”, de ninguém menos que Alfred Hitchcock. A consagração continuou nos anos 1970, marcada pelo principal e mais escandaloso filme de Ferreri, “A Comilança” (1973), e por uma das melhores obras de Chabrol, o noir “Amantes Inseparáveis” (1973). Com a fama adquirida, ele aproveitou para começar a produzir – a partir de “Não Toque na Mulher Branca” (1974), outra parceria com Ferreri. Piccoli também integrou a produção norte-americana de Louis Malle, “Atlantic City” (1980), estrelado por Burt Lancaster e Susan Sarandon, fez “Paixão” (1982), de Godard, e trabalhou com Marco Belocchio (em “Salto no Escuro” e “Olhos na Boca”) e Jerzy Skolimowski (“O Sucesso É a Melhor Vingança”), antes de viver o vilão que ajudou a lançar um dos principais nomes da geração de cineastas dos anos 1980. Premiado no Festival de Berlim, “Sangue Ruim” (1986) deslanchou a carreira de Leos Carax (então em seu segundo longa) e popularizou mundialmente a atriz Juliette Binoche. A lista de papéis clássicos não diminuiu com o tempo, rendendo “Loucuras de uma Primavera” (1990), de Malle, e “A Bela Intrigante” (1991), de Jacques Rivette, em que pintou – e consagrou – a nudez de Emmanuelle Béart. Sua trajetória teve muitas outras realizações, novas parcerias com Rivette, filmes com Édouard Molinaro, Jean-Claude Brisseau, Raoul Ruiz, Bertrand Blier, mais Manoel de Oliveira, dezenas mais. Tanta experiência o levou a escrever e dirigir. Ele assinou três longas, um segmento de antologia e um curta, mas apenas um repercutiu entre a crítica – “Alors Voilà” (1997). Como intérprete, porém, não lhe faltou consagração, incluindo o David di Donatello (o Oscar italiano) de Melhor Ator por um de seus últimos papéis, como papa em “Temos Papa” (2011), de Nani Moretti. Outros desempenhos importantes no final de sua carreira incluem o último longa do grego Theodoros Angelopoulos, “Trilogia II: A Poeira do Tempo” (2008). E após ser homenageado pela Academia Europeia de Cinema com um troféu pela carreira, ainda emplacou três lançamentos premiados em 2012: “Vocês Ainda Não Viram Nada!”, de Resnais, “Holy Motors”, de Carax, e “Linhas de Wellington” (2012), de Valeria Sarmiento. A despedida das telas se deu logo em seguida, com “Le Goût des Myrtilles” (2014), de Thomas De Thier. Ele deixa sua terceira esposa, a roteirista Ludivine Clerc, com quem se casou em 1978, e sua única filha, Anne-Cordélia, fruto de seu primeiro casamento com Eléonore Hirt.

Jean-Claude Brisseau (1944 – 2019)

Morreu no último sábado (11/5) o cineasta Jean-Claude Brisseau, um dos cineastas mais controvertidos da França, adorado pelos cinéfilos, odiado pelas feministas. Ele faleceu num hospital em Paris, aos 74 anos, depois de uma doença que se estendeu por muitos anos. Brisseau surgiu em cena logo depois da nouvelle vague, lançando seu filme de estreia “La Croisée des Chemins” em 1976. Era um filme amador, em que ele fez praticamente tudo sozinho, mas acabou sendo exibido num festival e visto pelo cineasta Eric Rohmer, que o encorajou e o ajudou a entrar no cinema “comercial”. Mas Brusseau nunca foi, realmente, comercial. Desde “Um Jogo Brutal” (1983), seu cinema se caracteriza por cenas sexuais fortes. Foram quatro décadas de filmes marcados por sexualidade e muita nudez feminina. E, ao mesmo tempo, referências de alta cultura – ele era professor – , que conseguiam deixar os cinéfilos mais excitados que os nus frontais. A crítica começou a prestar atenção em sua filmografia a partir de “Do Som e da Fúria” (1988), que venceu o Prêmio Especial da Juventude do Festival de Cannes. A obra do cineasta também foi fundo no misticismo, principalmente em “Céline” (1992), uma das raras tentativas de se filmar uma santa “moderna”. Mas toda a riqueza de elementos de seus filmes acabou subestimada, após o erotismo assumir o primeiro plano nos anos 2000, durante sua trilogia sobre o prazer feminino, composta por “Coisas Secretas” (2002), “Os Anjos Exterminadores” (2006) e “A Aventura” (2008). São filmes de sexo, sexo em dobro e sexo no plural, mas também sobre metafísica e cultura. Vale observar que “Coisas Secretas” venceu um prêmio “Cultural” em Cannes. Mesmo assim, quase acabou com a carreira do diretor. Algumas atrizes o acusaram de assédio durante o casting da produção e Brisseau foi condenado a um ano de prisão e ao pagamento de uma indemnização. Isso não mudou sua determinação de filmar sexo. Após fechar sua trilogia, Brisseau lançou “A Garota de Lugar Nenhum” (2012), com o qual venceu o prêmio mais importante de sua carreira: Melhor Filme do Festival de Locarno. Na obra, ele próprio assumiu o papel principal, às voltas, claro, com uma bela mulher e suas fantasias sexuais – e metafísica e cultura. No final da vida, ele virou alvo do movimento #MeToo francês, a ponto de uma retrospectiva da sua obra na Cinemateca Francesa precisar ser cancelada por pressão “popular”. O cineasta ainda lançou “Que le Diable Nous Emporte” no ano passado, filmado em seu próprio apartamento em Paris – como já tinha feito no longa anterior – para fugir dos protestos. O filme terminava com uma gargalhada feminina. Segundo ele, inspirada nas gargalhadas mais violentas da história do cinema.