Califórnia revive com graça e emoção a adolescência da geração dos anos 1980

“Califórnia”, que marca a estreia de Marina Person como diretora de ficção, sintetiza muito bem os anos 1980, década que foi um misto de alegria e colorido com algo de soturno e bem depressivo (inclusive com a chegada da Aids). A disparidade da música da época é bem representativa dessa bipolaridade. Por isso, a trilha é tão importante neste filme, em especial o destaque dado à banda The Cure, que, além de comparecer com duas faixas (em momentos bem especiais), ainda inspira um personagem muito importante que se veste um pouco como o seu ídolo Robert Smith – e é o esquisitão da escola. The Cure se caracterizava por alternar canções depressivas com outras extremamente alegres em seus discos. Do lado brasileiro, temos os Titãs, que comparecem também com esses dois lados da moeda: toca a alegre “Sonífera Ilha” e a versão acústica e noventista de “Não Vou Me Adaptar”. E tem o cantor Paulo Miklos (“Carrossel – o Filme”) presente, no papel de pai da protagonista Estela (a estreante Clara Gallo), uma moça cujo sonho maior é viajar para a Califórnia, lugar onde seu tio Carlos (Caio Blat, de “Alemão”) mora. Ele trabalha escrevendo sobre música pop, outra das paixões de Estela, que, ainda novinha, descobrindo a vida, é fã de David Bowie. O filme começa no dia de sua primeira menstruação. A sexualidade, como é natural, é algo muito importante para ela e para as amigas, que falam sobre os romances com os meninos. Assim, enquanto a viagem para a Califórnia não chega, Estela tem uma queda por um rapaz da escola e vê nele o sujeito ideal para tirar a sua virgindade. As coisas não saem muito bem como ela quer, assim como a viagem para a Califórnia, que é adiada pela chegada-surpresa do tio Carlos, visivelmente abatido e sem expectativa de retornar para os Estados Unidos. Sim, o filme também trata da Aids e de como ela trouxe consigo inúmeras tragédias familiares. A aproximação e o amor de Estela pelo tio são bastante evidenciados e há um momento em especial que é bem emocionante: a cena do restaurante, quando os dois estão sós. Estela nada sabe do grave problema do tio e os espectadores se tornam cúmplices daquele momento de nó na garganta, numa idade em que todos os sentimentos são potencializados. E que bom que o filme consegue potencializá-los, pois o público ganha com isso, com a paixão que aqueles personagens têm pela música, em especial pelo rock daquela época. Assim, há cenas em loja de discos, na casa cheia de discos (e livros e quadrinhos) do novo amigo que Estela conhece na escola (Caio Horowicz, da série “Família Imperial”), personagem que a apresenta a livros e discos que considera importantes, talvez até sem saber o quanto isso contribuísse para sua formação. Claro que acaba surgindo algo além da amizade entre os dois, algo esperado pela estrutura da narrativa. O que não quer dizer que não tenhamos uma sucessão de pequenas surpresas ao longo da jornada de autoconhecimento de Estela. Uma jornada que contará com corações partidos, um parente querido muito doente e a sublimação pela arte, não apenas como válvula de escape, mas como descoberta da própria identidade e razão de viver. Embora Marina Person tenha dito que não se trata de um filme autobiográfico, é inevitável imaginá-la ali, guiando o público por um túnel do tempo que, ora é visto com certo distanciamento, ora experimentado como uma imersão na adolescência de sua geração. Quam já foi jovem sabe o quanto é perturbador ter tanta energia, ter o mundo inteiro pela frente e não ter a menor ideia de como agir, seja na vida amorosa, seja na construção de seu futuro. A vida é cheia de coisas lindas como a arte e o amor, que convivem ao lado de tragédias e tristezas. Essa é a graça, na verdade, e por isso às vezes é necessário que um filme como “Califórnia” nos ajude a lembrar disso.

Suspense de Pecados Antigos, Longas Sombras penetra além da epiderme

Espanha, 1980. Dois investigadores de Madri são enviados para uma pequena península da Andaluzia, um território inóspito que parece ter sua própria lei, seus próprios lideres e seus próprios segredos. Eles estão na ilha para averiguar o sumiço de duas jovens irmãs, que desapareceram misteriosamente após pegar carona numa estrada no meio da noite, e “partiram” sem avisar ninguém nem deixar bilhetes de despedida ou algo do tipo. Esse é o resumo mais simplista de “La Isla Minima”, filme espanhol que fez a rapa nos Prêmios Goya deste ano, levando pra casa nada menos que 10 estatuetas (entre elas as concorridas Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Roteiro Original e Melhor Ator), chegando aos cinemas brasileiros com o (exageradamente alto explicativo) titulo de “Pecados Antigos, Longas Sombras”. Os investigadores são Pedro (Raúl Arévalo) e Juan (Javier Gutiérrez), que formam o arquétipo típico de dupla policial, mas a leitura vai além de um representar o bonzinho e do outro fazer o serviço sujo. Pedro representa a nova Espanha, nascida após as eleições democráticas de 1977. Juan simboliza a antiga Espanha fascista de Francisco Franco, ditador que comandou o país com bala, sangue e mortes por quase 40 anos, saindo de cena em 1975. Desta forma, “Pecados Antigos, Longas Sombras” conta duas histórias: a resolução de um caso misterioso e a dura convivência entre passado e presente. A investigação irá fazer com que muitos comparem o filme com a 1ª temporada de “True Detective”, série de sucesso assinada por Nic Pizzolatto, e antes que alguém se aventure a insinuar algo (é impossível não conectar as duas obras), a produção espanhola terminou de ser filmada antes da série estrear. De uma maneira positiva, o fã de “True Detective” pode imaginar que o filme é tudo o que a 2ª temporada da série não foi, e um pouco mais. O desaparecimento das irmãs é a ponta do iceberg de uma história de aliciamento, abuso sexual e desespero: todas as jovens querem fugir da ilha, mas seus sonhos frágeis são destruídos por sua própria inocência, um ato de entrega que se correlaciona com as pessoas que tentaram fugir de Francisco Franco. “Pecados Antigos, Longas Sombras” flutua entre dois vértices de forma admirável: de um lado, na epiderme, cria um suspense tradicional que revela uma sociedade podre, repleta de aproveitadores e pessoas dispostas a tudo por dinheiro e poder; do outro, um pouco mais profundo, sugere voltar ao amago de um sentimento doloroso, que necessita de enfrentamento, e, talvez, de perdão – embora seja possível encaixar a “Banalidade do Mal”, de Hannah Arendt, na história. Com pleno domínio sobre esses dois núcleos, o diretor Alberto Rodriguez (que assina o ótimo roteiro ao lado de Rafael Cobos) fez um pequeno grande filme – de fotografia cuidadosa (com belas cenas aéreas, recriadas através da digitalização de fotografias feitas por Hector Garrido na região da Andaluzia), que recomenda uma sessão em sala de cinema, e de olhar delicado sobre a história recente da Espanha – que entrega muito mais do que aparenta.

Pouco se salva do naufrágio de No Coração do Mar

Existem três ou quatro filmes diferentes dentro de “No Coração do Mar”. Em algum lugar, lá no fundo, apenas um deles é muito bom. Talvez aquele sobre o embate entre o homem e a natureza, quando a baleia finalmente aparece, até o momento em que a tripulação chega a uma ilha. Mas, infelizmente, daria um curta de tão breve. O primeiro filme é sobre Herman Melville se inspirando para escrever o clássico literário “Moby Dick”, por meio de uma entrevista, que leva ao longo flashback que é o filme. Hollywood adora esse recurso narrativo e foi mais feliz em produções como “Amadeus” (1984), de Milos Forman, e “Titanic” (1997), de James Cameron. Mesmo com as boas atuações de Ben Whishaw (“007 Contra Spectre”), como o lendário escritor, e Brendan Gleeson (“O Guarda”), no papel do sobrevivente que conta a história, você torce para que o verdadeiro filme comece. E não é o que vem a seguir, quando conhecemos Owen Chase (Chris Hemsworth, o “Thor”), homem de origem humilde, casado e pronto para ser pai. Sonha com o dia em que será o capitão do próprio navio, mas a oportunidade que bate à sua porta é a de primeiro imediato de um almofadinha nascido em berço de ouro (Benjamin Walker, de “Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros”). Owen logo parte para o oceano em busca do lucrativo óleo de baleias, mas promete voltar são e salvo para a esposa, que tem um mau pressentimento na hora da partida. Curioso como acontece a mesma coisa antes de Tom Hanks partir em direção à Lua em “Apollo 13” (1995), também do cineasta Ron Howard. Não só isso. Esta parte é dominada por irritantes clichês e uma trilha desnecessariamente heroica e onipresente. Comparando, perde de mil a zero para “Mestre dos Mares” (2003), de Peter Weir. É só lembrar como o longa protagonizado por Russell Crowe não tem a ajuda da música para criar tensão ou imprimir heroísmo. Além do mais, tem atores melhores e um roteiro que consegue desenvolver bem as relações entre os personagens. Não é o que acontece aqui. Embora Chris Hemsworth tenha carisma, não podemos dizer que ele é capaz de comandar o show sem o cosplay do Thor. O roteiro de Charles Leavitt (“Diamante de Sangue”), aliás, não prepara o espectador para o terror que virá a seguir, não trabalha o mito ou o medo do desconhecido, com exceção de uma rápida cena com os restos de outra tripulação alertando sobre um demônio dos mares. Mas é neste ponto que o melhor filme começa. Juntando a sequência em que Owen e seus homens detonam uma pobre baleia, que solta seu último esguicho misturando água e sangue – a melhor cena de “No Coração do Mar” – à aparição da monstruosa criatura que se tornaria Moby Dick no livro de Melville, Ron Howard voa alto. Temos uma breve reflexão sobre a ação do homem contra a natureza, demonstrando toda a nossa força e capacidade para pensar sempre em dinheiro, mas também confrontando a réplica de que não somos deuses. Estranhamente, a trilha perde sua euforia exagerada e assume um ar fúnebre, que pesa um pouco para deixar claro (para quem não notou na cena do esguicho de sangue) que os homens são os vilões; não Moby Dick. Pena que esse momento de horror intimista, sobre a pequenez do homem, quase que sem diálogo, tomado por olhares fortes, dure tão pouco para iniciar outro filme, o de sobrevivência, que também perde feio se comparado a produções como “Náufrago” (2000), de Robert Zemeckis, “As Aventuras de Pi” (2013), de Ang Lee, e “Até o Fim” (2013), de J.C. Chandor. A abordagem depressiva dessa parte não combina com o que vimos até então. Pelo menos, vale destacar o trabalho do elenco, inclusive Hemsworth emagrecendo até virar osso. Admirável, mas imagine se tivéssemos ótimos atores. O menino Tom Holland (“O Impossível”) é bom, mas tem pouco a fazer. Depois disso, todos os filmes pretendidos por Ron Howard se cruzam de alguma forma, mas não amarram os diferentes tons com harmonia. A parte técnica, no entanto, merece aplausos, mas isso era o mínimo que poderíamos esperar de um filme bancado por um grande estúdio e dirigido por um talento como Howard. Menções honrosas: a fotografia de Anthony Dod Mantle (vencedor do Oscar por “Quem Quer Ser um Milionário?”) é um espetáculo e a baleia, criada por efeitos visuais, realmente impressiona. Engraçado é que “os muitos filmes em apenas um” espelham a carreira de Ron Howard, que muda da água para o vinho – às vezes para o vinagre – num piscar de olhos e nem sempre acerta se aventurando por diversos gêneros. Vamos combinar que um diretor sério não pode pular de Herman Melville para Dan Brown (“Inferno” é seu próximo filme) nem entregar uma obra tão consistente quanto “Rush” e emendar numa colcha de retalhos como “No Coração do Mar”. Desta vez, quis atirar para todos os lados, ser John Ford, Howard Hawks, entre outros, quando tinha diante de si um alvo tão claro quanto Moby Dick.

O Presente transcende os filmes de psicopata com suspense convincente

Quando muitos já estão fechando suas listas de melhores do ano, ainda é possível encontrar surpresas no circuito, como este “O Presente”, primeiro longa dirigido pelo ator Joel Edgerton (“Aliança do Crime”), que já vinha desenvolvendo uma carreira paralela como roteirista – são dele as histórias de “Felony” (2013) e “The Rover – A Caçada” (2014). Ele também escreveu a trama deste “O Presente”, que a princípio parece muito simples, mas ao poucos se revela ambiciosa. Edgerton tece a história e conduz a tensão de forma primorosa. Na trama, Rebecca Hall (“Transcendence”) e Jason Bateman (“Quero Matar Meu Chefe”) são Robyn e Simon, um jovem casal de mudança para uma cidade nova que é reconhecido por um estranho, Gordon (o próprio Edgerton), um sujeito que já foi colega de escola de Simon, embora este demore a lembrar-se neste encontro. Gordon, ou Gordo, como era conhecido na escola, descobre facilmente onde o casal mora e passa a dar-lhes presentes e a visitá-los, embora fique no ar uma sensação de desconforto com sua presença. A primeira metade de “O Presente” lembra “Pacto Sinistro” (1951), de Alfred Hitchcock, por apresentar um personagem estranho e que ameaça a paz do casal. Mas nem tudo é preto no branco, como veremos mais adiante, já que a Robyn sofreu recentemente algo parecido com um colapso nervoso, e Simon não é um exemplo de homem íntegro e bondoso. Na verdade, sem querer entregar muito da trama e já entregando um pouco, um dos grandes méritos de “O Presente” é também lidar com um assunto que vem sendo discutido bastante atualmente, a questão do bullying, e no quanto isto é capaz de mexer com a cabeça de alguém. Isso faz com que o trabalho de Edgerton transcenda o tradicional filme de psicopata, trazendo tons de cinza para os personagens. Por outro lado, esse detalhe não seria suficiente se “O Presente” não deixasse o público tenso, assustado e se segurando na cadeira em vários momentos, com uma construção atmosférica que o qualifica como um dos melhores suspenses da atualidade. A escolha do elenco também foi muito acertada. Jason Bateman, embora mais conhecido por suas comédias, é capaz de transmitir o ar de quem não inspira confiança, assim como Rebecca Hall, a mulher bela, adorável e psicologicamente frágil da trama. Ambos combinam perfeitamente com os papéis. Mas é Edgerton quem toca o terror, literalmente, manifestando fisicamente a tensão evocada por seu roteiro e direção competentes.

Ausência acerta ao tratar de carências fundamentais com sutileza

Todo mundo precisa de afeto, ao longo de toda a vida, para poder viver bem consigo mesmo e com os outros. Os bebês, as crianças e os jovens se nutrem do afeto que recebem dos adultos para desenvolver autoconfiança e explorar suas capacidades e possibilidades. Uma família acolhedora é importante para o desenvolvimento do caráter e da personalidade, em moldes saudáveis e criativos. Na ausência dela, compensações são possíveis, claro. Mas o processo se dá de modo mais complicado. A ausência do pai, a incapacidade de acolhimento da mãe, condições sociais adversas, dificuldades econômicas, podem ser ingredientes alimentadores de dramas, quando não de tragédias. É de uma realidade assim, de carências fundamentais, que trata o filme “Ausência”, de Chico Teixeira. O protagonista é o garoto Serginho (Matheus Fagundes), de 15 anos, que, além de não encontrar o afeto básico de que precisa, tem de se virar precocemente, para sustentar a família, o que inclui cuidar de um irmão menor. O pai sumiu. A mãe vive à margem da vida, envolvida pelas drogas, eventualmente pela prostituição e pela incapacidade de assumir a condição materna ou o papel de provedor que toda família requer. Na vida de Serginho, a mãe Luzia (Gilda Nomacce) é um zero à esquerda. Pior, alguém que ele tem que suportar e escorar. Os personagens jovens com quem Serginho convive, enquanto trabalha na feira com um tio, são Mudinho (Thiago de Matos) e Silvinha (Andréia Mayumi). Não há muito que ele possa extrair deles. As carências são mais ou menos as mesmas. As limitações, até maiores. Mudinho não tem esse nome por acaso. O tão necessário afeto que o menino busca pode estar na figura de um professor aberto e acolhedor, Ney (Irandhir Santos), mas que não quer assumir o papel paternal que Serginho espera dele. O atrativo do circo poderá ser uma tábua de salvação diante da dramática constatação de que o garoto está só no mundo? Essa bela temática é trabalhada no filme com delicadeza, sutileza e respeito pelos sentimentos dos personagens. De modo mais evidente, nos trazendo a figura sofrida e solitária do adolescente Serginho, condenado a uma aridez de vida terrível e despertando para a sexualidade e o direito ao prazer. Desencontrado, mas responsável como poucos o são nessa idade. O jovem ator Matheus Fagundes encontrou o tom certo para nos transmitir a realidade do personagem. E tem no elenco coadjuvantes de grande talento, como o ator Irandhir Santos (de “O Som ao Redor” e muitos grandes papéis no cinema brasileiro), a atriz Gilda Nomacce (“Califórnia”) e a chilena Francisca Gavilán (“Violeta Foi Para o Céu”).

Louis Garrel revela novo talento em Dois Amigos

Louis Garrel talvez seja o jovem ator francês de sua geração (em torno dos 30 anos de idade) de maior sucesso no mundo do cinema. Agora, além de atuar, ele dirige seu primeiro longa-metragem – e veio ao Brasil para divulgá-lo. É “Dois Amigos”, um filme sobre relacionamentos humanos que se mostram complicados, porque há segredos subentendidos, falta de sinceridade e medo, nos contatos. Na base deles está o desejo, a possibilidade do envolvimento amoroso e aquilo que, por algum motivo, não pode acontecer. A temática, claro, tem tudo a ver com a herança da nouvelle vague. O jeito de filmar, cool e próximo dos personagens, também. Afinal, Louis é filho do grande cineasta Philippe Garrel, com quem trabalhou como ator em filmes que retratam as muitas formas de vivenciar o amor e seus problemas, como “Amantes Constantes” (2005), “Fronteira da Alvorada” (2008), “Um Verão Escaldante” (2011) e “Ciúme” (2013). Ator frequente também em filmes de Christophe Honoré, Louis Garrel divide com ele o roteiro de “Dois Amigos”. Honoré costuma trabalhar com personagens em busca de amor e afeto, mas um tanto estranhos e desencontrados. Ou bizarros, para ficar num termo frequente em língua francesa. “Em Paris” (2006), “Canções de Amor” (2007), “A Bela Junie” (2008) e “As Bem-Amadas” (2011) são exemplos de filmes que Honoré dirigiu, tendo Garrel no elenco. A experiência do ator e essas influências são muito positivas no que se vê em “Dois Amigos”. O filme se centra em dois personagens masculinos bem construídos. Frágeis, carentes, dependentes um do outro e com uma alma feminina, convivem com uma mulher forte, intensa e algo misteriosa, que luta para sobreviver, enquanto aguarda sair da prisão. Já está em regime semiaberto, trabalhando fora, mas isso ainda limita muito sua vida. Além de Louis Garrel, que consegue dar conta de dirigir e atuar, também está no filme Vincent Macaigne, o amigo, em belo desempenho – ele já tinha trabalhado com Garrel em “Um Verão Escaldante”. Mas ambos giram em torno da figura marcante da jovem mulher que, na prática, comanda as ações e dá luminosidade ao filme. O papel é da atriz iraniana Golshifteh Farahani, que mostrou seu talento em obras como “Procurando Elly” (2010), no Irã, e em “Pedra de Paciência” (2014), no Afeganistão. Ela vive na França e nem pode pensar em voltar a seu país de origem, depois que posou nua para uma revista. A propósito, ela está linda e sensual em “Dois Amigos”, e é o grande destaque do filme. Uma estrela.

Tudo o que Aprendemos Juntos é filme “do bem” com fórmula hollywoodiana

Na melhor tradição do chamado “filme de professor”, que já rendeu exemplares comoventes como “Sociedade dos Poetas Mortos” (1989), “Mr. Holland – Adorável Professor” (1995), “Entre os Muros da Escola” (2009), “O Que Traz Boas Novas” (2011) e especialmente “Música do Coração” (1997), pela temática musical, “Tudo Que Aprendemos Juntos” é um “filme do bem”, que conta a história real da formação da Orquestra Sinfônica Heliópolis, bem-sucedido trabalho de jovens da periferia de São Paulo que contou com a ajuda de um músico exigente. Dirigido por Sérgio Machado (“Cidade Baixa”), o filme enfatiza o drama de Laerte (Lázaro Ramos, de “O Vendedor de Passados”), um jovem e dedicado violinista baiano que está em na capital paulista com fins mais ambiciosos, visando entrar para a Osesp – Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Logo no começo do filme, vemos o seu estado de completo nervosismo e travamento na hora de se apresentar em uma audição. Vencido pelo medo e frustrado por também não estar conseguindo dinheiro para se manter adequadamente e ainda ajudar a família na Bahia, Laerte aceita trabalhar como professor de uma pequena orquestra bem desafinada de uma escola da periferia. Demora um pouco para ele perceber as dificuldades e os dramas daqueles jovens, bem como se habituar ao encontro nada agradável com os traficantes do local, mas aos poucos aquela missão passa a motivá-lo mais do que o seu sonho de entrar na Osesp. “Tudo Que Aprendemos Juntos” carrega um bocado no melodrama, seguindo a cartilha hollywoodiana das histórias de superação, que se manifestam por meio do relacionamento de respeito e amizade entre um professor de bom coração e seus alunos carentes. Neste sentido, busca um registro mais acessível e popular que os trabalhos anteriores de Machado, como “Cidade Baixa” (2005), “Quincas Berro D’Água” (2010) e “A Coleção Invisível” (2012), mais sofisticados em sua dramaturgia e direção. Até a escolha das músicas eruditas, especialmente a seleção de Bach e Vivaldi, ajuda a carregar nas notas sentimentais. O filme, porém, permite um registro quase documental em algumas cenas, como a briga de duas alunas no primeiro dia de aula, capaz de comover, sem manipular, qualquer profissional da educação, tristemente familiarizado com a situação. Vale destacar ainda que Lázaro Ramos faz um trabalho correto, mas é facilmente eclipsado em cena por alguns dos jovens atores que compõem a orquestra da escola, seja o rapaz que tem uma sensibilidade especial para a música, seja o garoto-problema que alcança a superação depois de uma tragédia. É com eles que o filme ganha em emoção, justificando o voto do público que o elegeu melhor filme brasileiro da última Mostra de São Paulo.

Straight Outta Compton celebra vida bandida em aula de história do rap

Maior surpresa do cinema americano em 2015, “Straight Outta Compton – A História do N.W.A.” ficou três semanas em 1º lugar nas bilheterias dos EUA, reverenciando a importância e a popularidade dos personagens retratados, e principalmente o impacto duradouro da arte que eles criaram. O filme funciona como uma espécie de aula sobre a origem do gangsta rap e a história do hip-hop californiano entre os anos 1980 e 1990, aumentando um mito ou outro, já que se trata, no fim das contas, de entretenimento. E não faltam mitos na “História do N.W.A.”. Se Dr. Dre, por exemplo, não era toda aquela simpatia encarnada, conforme representado no filme, Ice Cube tampouco era um poço de violência, tão diferente do comediante que os fãs aprenderam a achar engraçado no cinema. Além deles, se destaca na trama o rapper Eazy-E, mentor do N.W.A., que se inspirou nos gângsteres de Compton, região miserável onde morava, para gravar os primeiros raps sobre situações violentas, muitas vezes assumindo o papel dos bandidos nas letras das músicas. Completam a turma o rapper MC Ren e o DJ Yella. A sigla N.W.A. significava Niggaz Wit Attitudes (Negões com atitudes, em inglês mal-falado), e suas atitudes chamaram atenção imediata, colocando o grupo no foco da mídia como pioneiros das ofensas, palavrões, misoginia, apologia da violência e das drogas, numa celebração da vida bandida – em suma, aquilo que viria a ser conhecido como gangsta rap. A expressão, por sinal, foi cunhada numa de suas músicas, “Gangsta, Gangsta”. Mas foi o hit “Fuck tha Police”, com palavrão para xingar a polícia, que lhes deu fama nacional, graças, também, à reação exagerada das forças policiais. O FBI passou a vigiá-los e eles foram proibidos de se apresentar em vários lugares, pois a polícia se recusava a garantir a segurança dos shows. A reação só validou a razão da música, que acusava a polícia de preconceito, até que gerou confronto direto. O grupo gravou cenas em que a polícia os perseguia após um show e incluiu num clipe, da música “100 Miles and Runnin'”. Logo, centenas de outros jovens começaram a cantar sobre os mesmos temas e uma revolução cultural teve início na América – ou Amerikkka, como Ice Cube grafava – , dando voz a quem estava excluído, empoderando os negros pobres e apresentando sua vida para a população do país. Era tão chocante, em plenos anos 1980, que o álbum de estreia da banda, intitulado exatamente “Straight Outta Compton”, foi lançado com um selo de alerta sobre seu conteúdo explícito – um dos primeiros discos a ganhar a infame tarja da censura, em 1989. A fama cresceu a ponto de o N.W.A. ser chamado de o grupo musical mais perigoso do mundo. Mas quanto maior a controvérsia, mais discos eles vendiam. Até que entraram em cena os egos dos artistas, que saíram da pobreza extrema para a vida de milionários em tempo recorde. O filme traça toda a história, da ascensão à queda, em meio a brigas, separação, drogas, tiros e algumas tragédias, que são filmadas de maneira competente por F. Gary Gray, cineasta afro-americano que fez vários thrillers de ação no começo do século, como “O Vingador” e “Uma Saída de Mestre” (ambos em 2003), mas andava sumido desde “Código de Conduta” (2009), fazendo aqui o seu retorno triunfal – o sucesso já lhe garantiu contrato para dirigir “Velozes e Furiosos 8”. O elenco também pode ser considerado outro acerto, com a inclusão de vários novatos competentes. Um deles, O’Shea Jackson Jr., é o filho de Ice Cube, e está muito bem como o próprio pai na trama. Há ainda Corey Hawkins (participou da série “The Walking Dead”), Jason Mitchell (que entrou em “Kong: Skull Island”) e o mais conhecido Aldis Hodge (séries “Leverage” e “Turn”), além de Paul Giamatti (“O Espetacular Homem-Aranha 2”) como o famoso empresário Jerry Heller. Fãs de rap poderão, ainda, identificar vários artistas do gênero entre os personagens coadjuvantes, como Snoop Dogg, Lil’ Kim, The D.O.C. e Warren G. Mas, curiosamente, não há rapper algum entre os intérpretes da produção. O batidão e a testosterona podem incomodar quem for fã de sertanejo. Mas os fãs de rap devem fazer maratona. Trata-se de um lançamento obrigatório também para punks, metaleiros e até indies, qualquer um que acredite que a música deva fazer diferença e mudar a percepção do mundo. “Straight Outta Compton” não narra apenas a origem de um gênero musical: ensina que quem tem voz pode ser ouvido.

As Memórias de Marnie emociona com sensibilidade sobrenatural

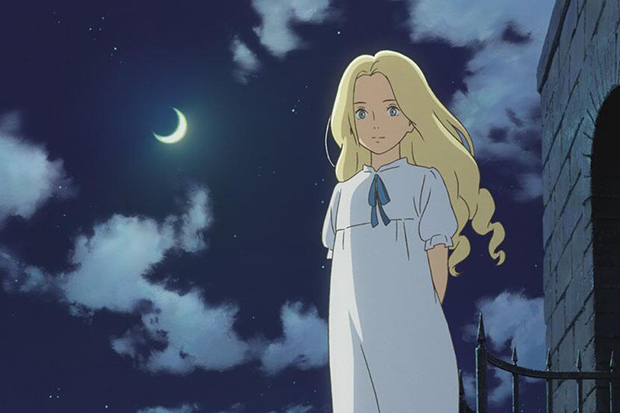

Não fosse a marca forte e de qualidade dos estúdios Ghibli, “As Memórias de Marnie” talvez não tivesse a boa recepção internacional que merecidamente teve. Afinal, não é assinado por Hayao Miyazaki e Isao Takahata, os dois nomes mais conhecidos do estúdio. Mas o filme de Hiromasa Yonebayashi é um primor em sua história sobre solidão, amizade e relações familiares, aliado a um crescente e instigante clima de mistério. O contexto é muito comum à cultura japonesa, que lida com o próximo de uma maneira mais distanciada, enquanto, paradoxalmente, imagina os espíritos com formas físicas, como comprovam obras referenciais do J-horror, como “Contos da Lua Vaga” (1953), de Kenji Mizoguchi, e “Kwaidan – As Quatro Faces do Medo” (1964), de Masaki Kobayashi. Não que “As Memórias de Marnie” se enquadre exatamente nessa categoria, embora a tangencie (os momentos que aproximam a animação de um horror gótico lembram, inclusive, certas produções do gênero da velha Hollywood). A animação deixa claro, desde o início, que há algo de estranho na garotinha loira que mora em uma mansão abandonada. O lugar só pode ser acessado quando a maré está baixa ou via barco. E essa dificuldade cria um objeto de fascinação para a solitária Anna. Quando ela visita a mansão pela primeira vez, logo percebe que o lugar está abandonado. Mas vê que as luzes estão acesas. E finalmente tem a primeira visão e contato com a nova amiga. Há nuances nesse relacionamento que permitem imaginar que a atração entre as duas é mais que amizade, uma espécie de amor romântico, graças a detalhes como a forma como tocam suas mãos num barco, o momento em que Anna a convida para sua casa e a cena da dança na festa patrocinada pelos pais aristocratas de Marnie. O que as torna íntimas é a solidão que ambas sentem. As duas são órfãs e, por meio de suas conversas e flashbacks, os encontros viram confidências, aproximando-as também do espectador. Embora ameace cair no melodrama, “As Memórias de Marnie” se contém, evitando a manipulação ao atingir seu pico emocional, lá pelo finalzinho, quando o filme revela seu verdadeiro tema, a autodescoberta. E quando também, junto com Anna, o espectador finalmente descobre quem de fato é Marnie. Belo e sensível, “As Memórias de Marnie” foi indicado ao Oscar 2016 na categoria de Melhor Animação.

M. Night Shyamalan volta ao terror e à boa forma com A Visita

Quem aprecia o cinema de M. Night Shyamalan certamente torcia por sua volta por cima, após o diretor trocar o terror pelos massacrados “O Último Mestre do Ar” (2010) e “Depois da Terra” (2013). Lembrar desses dois filmes até sugere que o novo “A Visita” não é apenas o retorno de Shyamalan ao gênero que o consagrou, mas também parece integrar uma espécie de trilogia com os anteriores. Afinal, os três longas usam o ponto de vista de crianças e tratam, em sua construção narrativa, de questões similares, como o apego e desapego, a necessidade impositiva de crescer diante das adversidades e lidar com relacionamentos desde muito cedo. Portanto, é interessante ver que os trabalhos do diretor são coerentes, por mais que seja tentador enxergar apenas os aspectos negativos. Embora tenha recebido críticas mais animadas, “A Visita” não repete a unanimidade gerada pelos primeiros filmes do diretor, e é até fácil entender o porquê. Shyamalan utiliza o já manjado recurso do “found footage” para contar a história de dois irmãos, que são enviados pela mãe para passar uns dias na casa dos avós que eles não conheciam. Aos poucos, eles vão percebendo um comportamento muito estranho no casal de idosos. Acontece que, apesar de haver um ou dois momentos que remetem à franquia “Atividade Paranormal”, o cineasta vai por um caminho bem diferente, referenciando fábulas, evitando sustos gratuitos e usando seu tradicional cuidado com os enquadramentos, mesmo aderindo à estética da câmera amadora na mão. O que dizer da beleza de uma das cenas finais, envolvendo as crianças e a mãe? Nesse momento, “A Visita” atinge uma qualidade catártica de arrepiar, isso depois das sequências que encerram a questão dos velhinhos sinistros, que nem deve ser contada aqui, sob o risco de estragar as surpresas. Quem lembra dos requintados trabalhos de construção visual que o diretor fez em filmes como “Sexto Sentido” (1999), “A Vila” (2004) e “A Dama na Água” (2006), percebe que ele filma como um pintor, além de usar o cinema de gênero para tratar de assuntos recorrentes, suas obsessões pessoais. Não é muito diferente em “A Visita”, que, na verdade, é uma obra híbrida. Algumas vezes, não sabemos se estamos vendo uma comédia ou um filme que se leva a sério. Noutras, há uma tentativa de tratar dos problemas pessoais dos jovens personagens com uma seriedade dramática que soa deslocada da narrativa, por mais que isso contribua, até positivamente, para a estranheza pretendida. Talvez seja mais fácil definir “A Visita” como um terror que permite sair do cinema com um sorriso nos lábios, especialmente depois da divertida cena final, de uma simpatia impressionante. É Shyamalan voltando à boa forma, em uma produção de baixo orçamento, e se reafirmando como grande autor que é.

Mistress America é mais uma boa parceria entre a atriz e o diretor de Frances Ha

O novo filme de Noah Baumbach é mais um exemplo do quanto ele parece deixar nas mãos de Greta Gerwig o peso (ou seria a leveza?) de seu trabalho. Os dois fizeram juntos o roteiro de “Mistress America” (2015) com um fiapo de enredo, mas tudo parece ser improvisado, com a passagem na casa de Mamie-Claire (Heather Lind) evocando a adaptação de uma peça teatral maluca. Em certo momento do filme, Tracy, a jovem de 18 anos interpretada por Lola Kirke, reclama ao telefone com a mãe, dizendo que estar em Nova York, lugar onde foi estudar na faculdade, é como estar em uma festa o tempo inteiro. Com a diferença que é uma festa em que você está o tempo todo se sentindo sozinho, deslocado. E é fácil compreender esse sentimento. Muitas pessoas, tímidas ou não, já passaram por isso. A situação muda para Tracy quando ela entra em contato com sua futura irmã postiça. Isto é, o pai da jovem vai se casar com sua mãe. Trata-se de Brooke, a personagem de Greta Gerwig, que já está perto dos 30 anos. Acontece que Tracy ama Brooke, acha-a a mulher mais divertida que já conheceu e, dentro de sua curta vida, passou sua noite mais divertida com ela em uma festa. Brooke sabe se divertir como ninguém, tem uma atitude prática (não parece ligar para faculdade ou coisa do tipo) e está planejando montar um restaurante com o namorado. Tracy acaba aproveitando bastante dessa personalidade sem igual de Brooke para se inspirar e escrever um conto, visando concorrer num clube de leitura pela possibilidade de ser publicado em um livro com outros vários jovens escritores. A vida real, afinal, é tantas vezes objeto de inspiração para a construção de obras fantásticas, não é mesmo? “Mistress America” tem um estilo despojado de narrar a sua história, importando-se mais em tecer as personalidades de suas protagonistas. Brooke e Tracy não chegam a ser opostas. Brooke contém traços de personalidade que Tracy gostaria de ter para si, mas ao mesmo tempo Tracy se sente bastante confiante no que ela é e no que é capaz de construir para sua vida, tendo 12 anos a menos que Brooke. Já Brooke esconde muito de suas inseguranças em uma personalidade aparentemente forte, mas as fragilidades começam a vir à tona e a amiga e quase irmã faz questão de estar ali para lhe dar apoio moral. Se “Mistress America” é melhor ou não que “Frances Ha” (2012), isso talvez não seja tão importante. São filmes com propostas diferentes – o anterior tem maior influência da nouvelle vague – , mas a verdade é que ambos se beneficiam bastante da presença de Greta Gerwig, tão encantadora que não chega a ser exatamente eclipsada por Lola Kirke, que também é linda e brilhante. Um talento que havia sido revelado por David Fincher em “Garota Exemplar” (2014). O fato é que ambas as personagens se tornam ainda mais adoráveis quando expõem os seus defeitos e suas fragilidades, como se convidassem o espectador para um abraço, embora vivendo em um mundo que parece frio demais para carinhos desse tipo.

As Memórias de Marnie trata da adolescência com encanto e magia

Provável último filme do estúdio Ghibli – que legou ao cinema obras-primas como “Meu Amigo Totoro” (1988), “A Viagem de Chihiro” (2001) e o recente “A Lenda da Princesa Kaguya” (2013) – , “As Memórias de Marnie” é um trabalho de uma sensibilidade e delicadeza ímpares. E mesmo que não chegue a ser tão perfeito como os citados acima, é um filme maravilhoso e emocionante – o que nos força a cair novamente no clichê já comum às obras do Ghibli: um verdadeiro poema em movimento. O filme conta a história da garota Anna, filha de pais adotivos, introvertida e solitária, que é enviada, por conta de problemas de saúde, para passar alguns dias na casa dos tios, no interior, que fica próxima a um lago. A rotina e um certo marasmo destes dias logo são quebrados quando a garota conhece Marnie, uma garota de cabelos loiros que parece ser a única habitante da mansão abandonada que fica do outro lado do lago. O filme não faz questão de disfarçar ou enganar o espectador, investindo no tom de magia desde o início. Assim, fica logo claro que Marnie não é uma garota comum. A relação entre as duas cresce com o tempo, com Anna encontrando em Marnie a amizade verdadeira que tanto procurava. Marnie, por sua vez, vê em Anna a possibilidade de (re)viver com alegria momentos que pareciam para sempre desaparecidos. Dirigido por Yomasa Yonebaiashi (“O Mundo dos Pequeninos”), Marnie tem uma traço mais tradicional – longe da ousadia estética de “Kaguya”, por exemplo – , mas compensa isso com uma animação fluída e natural, além de uma paleta de cores absurdamente linda, capaz de transformar cada quadro em um verdadeira pintura. Some-se a isso uma trilha sonora perfeita e o resultado não é menos que fascinante. O filme é baseado no livro homônimo da escritora inglesa Joan G. Robinson, e traça um primoroso registro de diversas questões da adolescência, como a falta de habilidade em lidar com os sentimentos, a necessidade de pertencimento e o desejo quase insuportável de se sentir feliz e amada. Com Marnie, Anna aprende a lidar com seus sentimentos e a enfrentar suas dúvidas e frustrações, principalmente relativas à família que nunca conheceu – um arco que será devidamente trabalhado ao longo do filme. E mesmo quando dá uma derrapada em seu terço final, tornando-se quase redundante em suas revelações – outrora apresentadas de forma bem mais sutil e inteligente – é impossível não se emocionar ao extremo das lágrimas com os desdobramentos da relação entre Marnie e Anna, almas gêmeas que compartilham algo muito maior do que uma simples amizade. Se este for o canto do cisne dos Estúdios Ghibli, que sucumbiu diante de um mercado cada vez mais comercial, que assim o seja: uma despedida leve, despretensiosa, mas tão repleta de magia e emoção quanto se poderia desejar.

Ninguém Ama Ninguém resgata o universo atrevido e sensual de Nelson Rodrigues

Nelson Rodrigues é um dramaturgo e contista tão interessante que adaptá-lo para as telas (ou para os palcos) é quase certeza de sucesso. Então, por que diminuíram a quantidade de suas obras adaptadas para o cinema? A última havia sido “Bonitinha, Mas Ordinária”, em versão de 2013, que continha uma sucessão de equívocos que só mesmo um diretor como Moacyr Góes (“Xuxa e o Tesouro da Cidade Perdida”) seria capaz de perpetrar. Pelo menos, trouxe à luz a beleza de Letícia Colin, além de sempre consistente Leandra Leal, claro. Mas é um trabalho que passa longe da antológica versão feita por Braz Chediak em 1981. A adaptação de “Ninguém Ama Ninguém… Por Mais de Dois Anos”, dirigida por Clovis Mello, acerta bem mais, embora esteja longe de ser perfeita. A começar pelos belos e provocadores cartazes, que emulam o estilo dos desenhos da virada das décadas de 1950 e 60, que é justamente o tempo em que se passam as histórias presentes no longa. Como se trata de uma adaptação de várias histórias curtas, amarradas numa única narrativa, difícil não lembrar de “A Vida Como Ela É…”, a série de pequenos e deliciosos episódios produzida por Daniel Filho para o “Fantástico”. Perceber que aqueles episódios são ainda muito mais ousados e picantes que o novo filme não deixa de ser um pouco desanimador, mas pelo menos o lançamento devolve ao cinema o universo rodrigueano, de mulheres safadas (no bom sentido) ou mandonas e de homens cornos ou cafajestes. Nesse universo atrevido, algumas histórias se destacam e ficam mais vivas na memória, enquanto outras se resolvem de maneira tão rápida que caberiam num curta de dez minutos, como o caso da mulher que tem o desejo de transar com o melhor amigo do marido. Aliás, há duas situações desse tipo: uma termina em tragédia, enquanto a outra é levada para o território do humor. Trata-se da história interpretada por Gabriela Duarte, que no filme aparece bem ousada e cheia de sex appeal. Mas a melhor história é mesmo a estrelada por Marcelo Faria. Ele interpreta um sujeito pobre que se casa com uma garota rica, que com o tempo passa a mandar demais na vida dele. Há dois momentos em especial que provocam boas gargalhadas, quando o personagem chuta o balde. No meio disso tudo, ainda há um caso com a bela empregada doméstica. Por sinal, o filme é bem generoso com a sensualidade feminina, em constraste com as produções mais recentes do país, que mesmo ao tratar de sexo se mostram muito comportadas. Já vai longe o tempo em que o cinema brasileiro era considerado um dos mais sensuais do mundo. O que houve desde então? Perdemos a ginga? Ficamos mais hipócritas? Copiamos demais o modelo americano? Ou os produtores assumiram que sexo era um defeito que precisava ser extirpado do nosso cinema? Será por isso que não se filma mais Nelson Rodrigues? Seja por qual motivo, o cinema brasileiro perdeu o tesão. Por isso, sopros de sensualidade e sem-vergonhice, ainda que relativamente tímidos como os de “Ninguém Ama Ninguém”, são sempre bem-vindos.