Corpo e Alma combina imagens repulsivas e oníricas para contar uma história de amor

“Corpo e Alma” é um filme imageticamente forte. Sua abordagem do matadouro de animais onde se passa a história mostra, de um lado, toda a assepsia exigida pelos controles oficiais, ao mesmo tempo em que exibe o sangue e as entranhas dos animais, a selvageria que é o abatedouro e o esquartejamento. O paradoxo é que o dono do estabelecimento, que com ele lucra e vive, nem aguenta ver o que se faz lá e não entende quando um candidato a funcionário não se incomoda com o que vê. O natural é se incomodar, claro, se houver alguma sensibilidade. Esse mesmo personagem, Endre (Morcsányi Géza), mostra-se reservado, até tímido, no seu ambiente de domínio e se aproxima com dificuldade de uma nova colaboradora, inspetora que lá chegou: Mária (Alexandra Borbély). Ela é travada ao contato e às relações, numa existência despreparada para o convívio humano que escape aos rígidos códigos de controle que ela utiliza no trabalho, sem nenhuma flexibilidade. Esses dois personagens carentes se encontrarão numa narrativa bem construída, em que se destaca o inusitado fato de que, noite após noite, eles experienciam sonhos idênticos. Sonhos que remetem a impulsos de caráter instintivo, projetados em animais, não o gado abatido no matadouro, mas cervos se encontrando na neve. E aqui, novamente, as imagens dessa natureza gelada e dos bichos são bastante sedutoras. Ou seja, os sonhos são belos, remetem a uma história de amor. Intrigante, estranha, assustadora, mas, sim, uma história de amor. A realização cinematográfica se vale do onírico e do poético para mostrar a fragilidade e a vulnerabilidade do humano e da possibilidade de amar. A crueldade está presente no cotidiano e o sofrimento parece ser uma condição indissociável da própria vida. A diretora Ildiko Enyedi mostra mão firme num tema rarefeito, que pede personagens inibidos, bloqueados. Exigindo, portanto, desempenhos contidos, voltados para dentro. Um desafio que, sobretudo, Alexandra Borbély vence brilhantemente. Mas todo o clima do filme e o desempenho do elenco seguem no mesmo diapasão. “Corpo e Alma” venceu o Urso de Ouro na edição do ano passado do Festival de Berlim, como Melhor Filme, e foi indicado pela Hungria para disputar uma vaga no Oscar 2018 de Filme de Língua Estrangeira.

Viva – A Vida É uma Festa continua tradição revolucionária dos desenhos da Pixar

Os desenhos anteriores da Pixar giravam em torno de brinquedos falantes, animais adoráveis, monstros cômicos ou super-heróis. Eram personagens perfeitos para conquistar as crianças, e as piadas eram suficientemente mordazes para provocar risos entre seus pais. “Viva – A Vida é Uma Festa” subverte o jogo. Apresenta Miguel, um garoto sufocado por uma família terrível, que o cerca de trabalhos e obrigações e não admite seu gosto por cantar e tocar instrumentos musicais. As privações ao menino chegam a tal ponto, que a severa avó Abuelita destrói uma viola para que o neto não participe de um show de talentos. É um ato cruel, esse momento, talvez uns dos mais terríveis mostrados num desenho infantil, mas a crueldade, claro, tem um motivo. Acredita-se que o tataravô músico de Miguel abandonou a mulher e a filha pelo sonho de ser artista e quase arruinou a família. Falar do velho, portanto, virou um tabu, e admirar a arte tornou-se uma bobagem, uma besteira levada a frente apenas por vagabundos. É uma ousadia da Pixar conduzir uma história tão surpreendentemente dramática como essa. E, olha, que ainda nem chegamos ao tema central do desenho, que é a questão da vida no Além Túmulo. Sim, todo esse melodrama passa-se durante o feriado de celebração do Dia dos Mortos numa vila no México. Miguel fica profundamente magoada quando avariam seu instrumento e se dirige até o cemitério, no mausoléu de um músico famoso, para roubar um violão e assim participar do show de talentos que tanto almejava. Acontece que quando o menino pega o instrumento, ele automaticamente acaba sendo transportado para o Além, onde grande parte da ação se desenrola. É a partir daqui que “Vida” ganha o senso hipnótico de um voo no tapete mágico. O filme vira uma aventura delirante, um desbunde conduzido em alta velocidade pelos diretores Lee Unkrich (de “Procurando Nemo”) e Adrian Molina, cheio de surpresas e maravilhosos prazeres. A Cidade dos Mortos é como uma explosão da cultura mexicana. Os cidadãos são esqueletos, figurinhas frágeis, vestidas de trapos com desenhos filigranados e ossos desconjuntados. Seus animais de estimação e espíritos são fantasias berrantes no estilo das esculturas de madeira de Oaxaca. Enquanto Miguel atravessa este país das maravilhas fluorescente, onde a burocracia administrativa é tão ruim quanto do nosso lado, mas todos parecem felizes, “Vida” tece algumas considerações interessantes sobre nosso comportamento humano e social. O desenho brinca com a maneira como a morte é encarada – e a negação e a repressão com que grande parte cultura ocidental trata desse aspecto essencial da vida. Pra começar, não há nada de mórbido no Além mostrado no desenho e o Dia dos Mortos é uma festa. Um carnaval alegre e multicolorido, que propõe uma noção de vida e morte como uma dádiva, uma espécie de cola comunal que nos liga uns ao outros e àqueles que viveram antes de nós. A única parte da animação que é realmente assustadora é a noção de que, quando você finalmente é esquecido pelos vivos, você se dissolve e expulso em uma “morte final”. Coisas pesadas, sem dúvida, mas não esqueça que esta é a empresa que transformou em comédia a história de um velhinho, o senhor Fredricksen, que se recusa a ir para o asilo em “Up”, e nos deu a morte de Bing-Bong em “Divertida Mente”. Quando os super-gênios de Pixar estão cozinhando, eles forçam uma fusão de diversão e metafísica que é única na cultura pop. É difícil manter esse nível de originalidade a longo prazo, e nos 22 anos desde o primeiro “Toy Story”, a Pixar teve seus altos e baixos. (A empresa é de propriedade da Disney desde 2006, e talvez não nos surpreenda sempre, veja os dois próximos projetos: um segundo “Incríveis” e um quarto “Toy Story”). Mas “Vida” é uma das obras mais maduras já saídas da mesa de desenho desses artistas. É brincalhão, criativo, provocante, um motim absoluto de cor e som alimentados pelo amor e pela paixão – amor à música, amor à família, amor à tradição, amor a si mesmo e até mesmo o amor a um bom cachorro, que por sinal, tem um ótimo nome: Dante. O ano realmente começa bem com essa nova aventura da Pixar.

120 Batimentos por Minuto registra radicalização histórica pela vida contra a Aids

Despontam os anos 1990 e há quase uma década a descoberta da Aids já produziu mudanças muito intensas no comportamento e na vida das pessoas. Estigmatizando grupos, como os homossexuais, bissexuais, prostitutas, dependentes de drogas, hemofílicos, pessoas encarceradas. A sociedade ainda não sabia lidar bem com uma questão que mexia diretamente com a vida sexual, com valores, comportamentos, hábitos. Que exigia prioridade e investimentos do Estado e um grande trabalho educacional, que envolvia, sobretudo, o combate aos preconceitos e a necessidade de encarar a vida real, sem tabus. Mais ainda do que isso: era preciso encarar a morte de frente. O filme de Robin Campillo trata desse momento político fundamental, na França, a partir da atuação de um grupo de ativistas, o Act Up Paris, que reunia soropositivos, doentes com Aids e colaboradores, em luta por uma prevenção eficaz e tratamento para os portadores do vírus HIV e para os doentes que acumulavam um número de mortes trágico. Enfrentar uma sentença de morte sem que a pesquisa evoluísse o suficiente para gerar esperanças, sem poder contar com tratamento efetivo e disponibilização dos medicamentos então existentes – AZT e DDI – e tendo de enfrentar o preconceito social e o descaso das autoridades, exigia, como ainda exige, que as pessoas se organizassem. O grupo retratado, como o filme mostra, partia para ações agressivas para poder ser ouvido e notado, como jogar tinta vermelha em pessoas e instituições que estavam sendo questionadas, denotando um desespero e a falta de mecanismos de diálogo eficazes. A ponto de simbolizar o rio Sena todo vermelho do sangue que contamina e mata. As sequências finais, que não vou revelar aqui, são muito fortes e representativas de uma luta radicalizada. Gente jovem encarando tanto uma sexualidade que buscava se expressar, apesar da contaminação, quanto a perspectiva da morte, se organiza politicamente e parte para o ativismo, tentando ser democrática. Não é fácil. A urgência acirra os conflitos, produz dissenção, julgamentos às vezes injustos, competitividade. E excessos. Mas a vida pulsa, os desejos se manifestam, ainda que não possam ser duradouros. É de tudo isso que o filme fala, em personagens emotivamente fortes e impactantes, que fizeram emocionar às lágrimas o presidente do júri do Festival de Cannes, Pedro Almodóvar. Ele sempre trabalhou com essa temática, mas num registro diferente, em que a compreensão, a solidariedade e o humor encontravam guarida e davam um respiro à situação retratada. Esses elementos também estão presentes em “120 Batimentos por Minuto”, mas são minoritários e a luta política se sobrepõe a tudo. Chama atenção no filme o contexto fortemente opositor entre a organização da sociedade civil, o governo, os laboratórios e as seguradoras. A realidade brasileira do período foi, certamente, menos conflitiva e alcançaram-se grandes avanços na prevenção e no tratamento da Aids, com a disponibilização universal dos medicamentos alcançando a todos. A ação das ONGs e do Estado resultou em sucesso no controle da epidemia e as ações educacionais prosperaram, detendo o quadro apocalíptico que muitos pintavam. Trabalhei bastante nessa área de prevenção, naquele período, e posso aquilatar que os avanços eram reais. Tanto que me preocupa, hoje, o retrocesso que estamos experimentando, tentando retornar a valores morais do século 19, em pleno século 21. Parece que temos de voltar a proclamar a necessidade do uso da camisinha, da discussão das relações de gênero e da diversidade sexual, como se isso fosse uma coisa nova. Será que a sanha por cortes no tamanho do Estado também vai atingir as políticas de saúde bem sucedidas do Brasil nesse terreno? É bom que o cinema trate do assunto com clareza, como faz “120 Batimentos por Minuto”. É hora de avançar, nunca de retroceder.

The Square simplifica o que Buñuel já transformou em clássicos

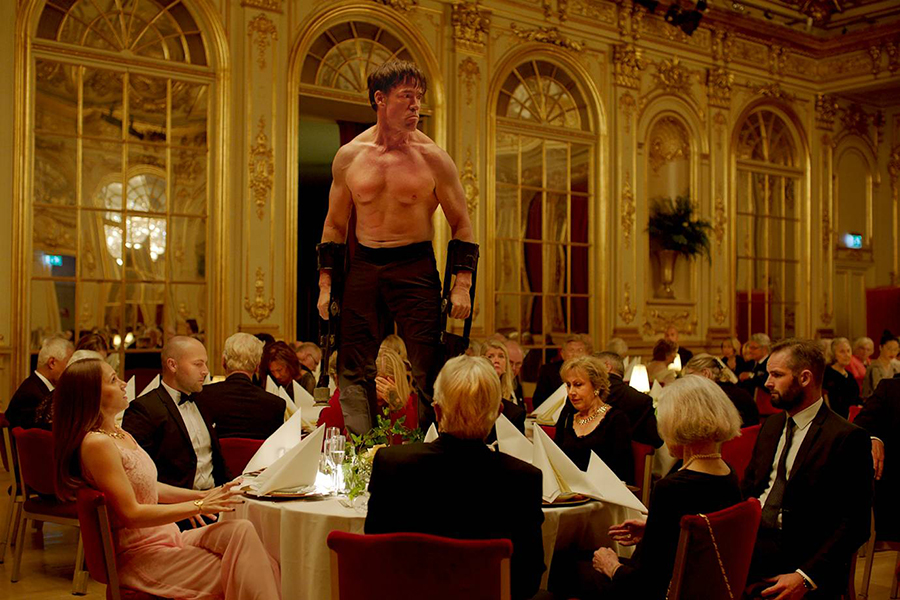

Nas premiações em festivais, “The Square – A Arte da Discórdia” vem se mostrando imbatível. Venceu a Palma de Ouro deste ano em Cannes, foi considerado o melhor de 2017 no European Film Awards e será o provável favorito ao Oscar de Filme Estrangeiro, mas toda essa festividade não esconde as contradições que o filme oferece. Na sessão prévia para os jornalistas havia uma parte entusiasmada saudando como obra-prima, assim como um grupo se reservava o direito de fechar a cara e sair do cinema em silêncio. Nem tanto o céu, nem tanto o inferno. “The Square”, em princípio, funciona bem como sátira da crise de valores políticos sociais e culturais que andam assolando nosso mundinho, mas, no decorrer, o que parece incisivo, descamba para o usual. Como muito do que é produzido hoje, o filme é oportunista e conveniente. Oportunista, porque trata o mal-estar europeu em lidar com o drama dos refugiados como se fosse um “case” publicitário, e conveniente pelo modo como ligeiramente escamoteia a questão social para centrar-se no papel que a arte adquiriu dentro dos museus no século 21. Está tudo interligado? Não, cada assunto merece uma discussão à parte. O diretor sueco Ruben Östlund, que antes criou outro sucesso, “Força Maior” (2014), sobre uma avalanche nos Alpes, agora desloca sua atenção para mais perto de casa. “The Square” desenvolve-se em Estocolmo, onde um curador do museu, Christian (Claes Bang), manobra suas exposições na vanguarda da arte moderna. É um sujeito fino, suave, e o filme é projetado para desconstruí-lo. Perto do começo, ele é roubado e se diverte com o fato de ser feito de bobo. Duas horas depois, Christian se arrasta no meio da chuva, vasculhando sacos de lixo quase como um mendigo. O título refere-se a um trabalho instalado no pátio do museu: um pequeno quadrado vazio delimitado por uma luz de neon. Na placa, a artista refere-se a obra como “um santuário de confiança”, onde quem entrar, deve compartilhar direitos e obrigações iguais. Parece um pouco vago? O que um quadrado vazio é capaz de ativar no público? A conceito em si é de grande beleza. É um quadrado no chão, mas podia ser um papel em branco, um cartaz, uma tela de cinema. O diretor Östlund usa os limites da figura geométrica, para demonstrar como se comporta o pacato cidadão do século 21. Na visão de Östlund, pensamos de uma forma, mas agimos de outra, muito diferente. O idioma que descreve a instalação sugere que o estado natural da humanidade tende para o equilíbrio e a justiça – ou que estes podem pelo menos ser alcançados como ideia. Mas quando esse pensamento é levado para o mundo real, é claro, o caos ocorre e, através de suas vinhetas um tanto calculadas, que a trama avança. Seja por meio de uma cena de encontro sexual onde um preservativo usado torna-se uma questão de disputa e desconfiança impagáveis, ou numa discussão da diretoria do Museu, onde a todo momento se fala em arte, mas quase ninguém parece interessado no produto, e sim em debater sua repercussão. Christian pensa em si mesmo como uma pessoa decente e justa. Mas sua visão de si mesmo é seletiva. Quando ele está se sentindo bem, ele dá dinheiro aos mendigos; Quando está preocupado e distraído, ele os ignora. Ele é um progressista boa praça e justo em teoria, mas quando as pessoas menos privilegiadas que ele cometem a injustiça de enfrentá-lo, ele se irrita e esbraveja. No fundo, sua preocupação maior reside em administrar os grupos de pressão que giram em volta, as panelinhas, para manter seu status quo. Que o ator Claes Bang consiga transformar este protagonista num sujeito encantador, mesmo que o filme interrogue seu privilégio e sua própria natureza, certamente é uma conquista. Outro ponto admirável e que rende bem em “The Square” é o potencial de encenador de Östlund. O diretor tem um domínio de quadro, de tempo, de comicidade fabulosos. É muito estimulante como ele associa imagens de “quadrados” no filme todo, até mesmo a espiral de uma escada, a certa altura, sugere que o personagem está preso num cercado. Östlund também tem uma predileção para criar cenas provocativas, que alguns espectadores vão adorar. Seus alvos maiores são os limites da correção política e a pompa pequeno burguesa. O ataque mais delicioso que desfere, acontece num jantar de gala de museu. O evento é interrompido por um homem que finge ser um primata (interpretado por Terry Notary, o dublê americano que viveu o macaco Rocket na trilogia “Planeta dos Macacos”). A experiência primeiro é tomada por todos como divertida mas, eventualmente, o artista extrapola os limites e, então, as pessoas furiosas, esquecem-se dos bons modos e partem para espancá-lo com selvageria. A cena reitera algumas das questões-chave no coração de “The Square”: quando deixado para seus próprios dispositivos, a humanidade encontra equilíbrio ou se desintegra em agressores? Ou numa sociedade moderna, onde se estabelece a fronteira da civilização? Claro, nada disso é novo. Luis Buñuel desferiu ataques muito mais obscenos a tradição em seus clássicos “O Anjo Exterminador” (1962) e “O Discreto Charme da Burguesia” (1972). “The Square” tem uma maneira incrivelmente clara e simplificada de fazer as mesmas perguntas.

Vencedor da Palma de Ouro, The Square discute o que é arte no mundo atual

Em 1917, o dadaísta Marcel Duchamp colocou num museu uma das suas mais famosas obras, A Fonte, que nada mais era do que um urinol virado de cabeça para baixo. Considerado polêmico por muitos na época, este ato suscitou diversas discussões acerca da natureza da arte e do papel do artista – discussões que perduram até hoje. O filme sueco “The Square – A Arte da Discórdia”, grande vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes 2017, retoma essa percepção polêmica da arte, por meio uma abordagem bem-humorada, criticando de maneira ávida não apenas aqueles que produzem arte, mas também quem a aprecia e, principalmente, aqueles que a expõe. Escrito e dirigido por Ruben Östlund (do ótimo “Força Maior”), o longa-metragem acompanha a rotina de Christian (Claes Bang), o curador de um conceituado museu que se prepara para receber uma exposição intitulada The Square (o quadrado). Visando atrair um grande público para a exposição, o museu realiza coquetéis para convidados da alta sociedade – que parecem mais interessados na comida do que no conteúdo da exposição – e contrata dois jovens publicitários “especializados” em marketing digital – que querem, a qualquer custo, criar um conteúdo viral. Desta forma, a exposição surge apenas como uma desculpa para que possamos conhecer melhor a rotina daqueles indivíduos. Vivendo no alto de um pedestal de arrogância, Christian defende as peças que expõe como sendo a “arte de hoje”, ou até mesmo a “arte do futuro”. Sua erudição, porém, é uma fachada, já que logo no início ele não consegue sequer explicar à jornalista americana Anne (Elisabeth Moss) o significado de um texto que ele próprio escreveu. Já em outro momento, ele sugere remontar uma peça danificada, ignorando completamente a “aura” da arte e o fato de ela ser a expressão única e inimitável do artista. Ou seja, essas supostas “pessoas cultas” viram alvo do humor sagaz do cineasta, uma vez que elas habitam um mundo próprio, longe da realidade. Permitindo-se bizarrices como levar um cachorro ao local de trabalho ou invadir um castelo durante uma noite de bebedeira, os habitantes desse universo paralelo vivem num mundo muito diferente do restante da população, em especial daqueles menos favorecidos. São mundos distintos, que não se misturam. E o diretor expõe essa diferença ao mostrar como a população nem quer entrar em alguns espaços do museu ou só entra para tirar selfies ao lado das peças, ou ainda ao destacar a dificuldade de um faxineiro para limpar o ambiente de uma exibição feita de montes de sujeira. Quanto mais baixa for a condição social, menos visível o povo se torna para essa alta sociedade, e é preciso um esforço muito grande para ser notado pelos cidadãos “importantes” – o homem com Síndrome de Tourette que atrapalha uma entrevista é um exemplo irônico disso. Assim, embora o garotinho que exige um pedido de desculpas após ter sido acusado injustamente de roubo receba um mínimo de atenção, os mendigos que se enfileiram nas calçadas são ignorados até mesmo pela população mais simples, pois ninguém repara naquele que está abaixo na escada social. O arco dramático do personagem principal se completa quando ele começa a notar essas pessoas. Christian é visto como um sujeito pedante durante quase toda a projeção, e Östlund destaca isso por meio dos pequenos detalhes, como ao mostrá-lo ensaiando um discurso de tal forma que este pareça improvisado, vestindo as luvas antes de cometer um “delito” ou quando, durante o sexo, seu olhar foge do rosto da garota e foca no lustre do teto. Mas quando as coisas começam a fugir do seu controle, ele sai da sua zona de conforto e sua figura até então inabalável, como uma estátua de mármore, torna-se confusa e sem nexo, tal qual aquelas peças que ele exibe em seu museu. Apesar de essa “redenção” soar um pouco exagerada, como a tentativa de trazer humanidade a um ser inanimado, é preciso levar em conta que até mesmo quando o protagonista tem que – literalmente – se arrastar pelo lixo, o cineasta enquadra essa cena de tal maneira que parece ter se inspirado no conceito de “estetização da pobreza” – o que, por sua vez, é algo bastante elitista. Assim, “The Square – A Arte da Discórdia” apresenta um olhar ácido sobre o mundo da arte e seus habitantes. E se sua crítica social parece um pouco didática em alguns momentos, isso não o impede de ser um excelente longa, pois as discussões que suscita vão além do que é dito no filme e estão presentes no mundo da arte há muito tempo – e no mundo real, como demonstram manchetes sobre performances de homens nus no Brasil.

Woody Allen cansa o público com sua Roda Gigante

Cinema é uma Arte produzida em conjunto por um imenso grupo de pessoas, e a chance de algo se perder no meio do processo (por descuido, má sorte ou incompetência) é enorme. Woody Allen sempre fala isso quando relembra filmes antigos validando que a obra que está produzindo é, na maioria das vezes, boa no papel, mas toda sorte de infortúnios acontece entre a ideia e a produção resultando em um produto final muitas vezes insatisfatório. “Tive muita sorte com ‘Match Point’”, ele disse certa vez. “Tudo o que costumava dar errado num filme, deu certo nesse. Todas as decisões tomadas, não só por mim, mas por todo mundo, funcionaram. Não sei se um dia consigo repetir isso ou fazer um filme tão bom”, comentou sobre sua obra prima no século 21, um comentário que, ao contrário, serve para explicar o equivoco de “Roda Gigante”. Desde que lançou “Um Assaltante Bem Trapalhão”, seu filme de estreia, em 1969, que Woody Allen marca presença nos cinemas ao menos uma vez por ano. Com exceção de 1970, 1974 e 1981, todos os outros anos entre 1969 e 2017 tiveram Woody Allen nos cinemas (e o projeto de 2018, inclusive, já foi filmado e se chama “A Rainy Day in New York”), resultando em uma filmografia vastíssima que traz tanto momentos de genialidade (“Noivo Neurótico, Noiva Nervosa”, “Manhattan”, “Tiros na Broadway”, “Hannah e Suas Irmãs” e “Crimes e Pecados” formam um Top 5 involuntário) com desleixos tolos (“Igual a Tudo na Vida”, “O Escorpião de Jade”, “Scoop”, “Você Vai Conhecer o Homem dos Seus Sonhos” e “Neblina e Sombras”) insinuando a ideia de que, muitas vezes, Woody não se dedica tanto ao processo no set (e ele é o primeiro a assumir isso) deixando a mercê da sorte o resultado final da produção. Às vezes dá certo. Outras… 40 anos depois, “Roda Gigante” se conecta com “Noivo Neurótico, Noiva Nervosa” numa citação deliciosa que rememora Alvin Singer, o personagem que se apaixona por Annie Hall (que dá título em inglês ao filme de 1977) e cresceu em uma casa no meio do parque de diversões de Coney Island, nos anos 1950. De forma semelhante, é numa casa sobre o estande de tiro ao alvo com a roda gigante tampando a visão do oceano que vive Richie (o ruivinho Jack Gore), um garoto filho da garçonete (e ex-atriz) Ginny (a esplendorosa Kate Winslet), uma mulher que se apaixonou por outro homem e viu seu casamento ruir, mas encontrou e se juntou a Humpty (Jim Belushi, excelente), o operador do carrossel do parque que é pai de Carolina (Juno Temple), uma moça sonhadora que se casou com um gangster, o entregou em um acordo de delação e agora está jurada de morte. A este quarteto se junta Mickey (um tedioso Justin Timberlake), o romântico escritor que trabalha como salva-vidas na praia e narra a história. Um dos equívocos de “Roda Gigante” é utilizar Justin Timberlake como narrador – nada contra o cantor, aliás, ele esteve ótimo em “A Rede Social” (2010), mas aqui somente tirou vida da trama. Woody já havia aplicado “peça” semelhante em seu público: em “Vicky Cristina Barcelona” (2008), por exemplo, Scarlett Johansson e Penélope Cruz distraem a atenção da audiência enquanto a alma do filme estava em Rebeca Hall. Funcionou. Em “Roda Gigante”, porém, Mickey narra o drama de verão (sim, eis mais um drama na carreira de Woody) de maneira vazia e escapista, e mesmo com a história não sendo sobre ele e sim sobre Ginny Rannell, o fato da química entre Justin Timberlake e Kate Winslet ser algo próximo ao Polo Norte esvazia a atuação de ambos, ainda que Kate consiga entregar uma atuação digna das estatuetas de Oscar, Grammy e Emmy que mantém na estante de sua casa. Outro ponto divergente em “Roda Gigante” é a fotografia do italiano Vittorio Storaro, que já havia iluminado de dourado “Café Society” (2016) e assina também o vindouro “A Rainy Day in New York” (2018). Fotógrafo magistral detentor de três Oscars (por nada menos do que “Apocalypse Now”, “Reds” e “O Ultimo Imperador”), Storaro trouxe para “Roda Gigante” o excesso de cores que marcou um dos maiores fracassos da carreira de Francis Ford Coppola: o cult kitsch “O Fundo do Coração” (1982). E este excesso de cores, que simboliza a constante mudança de luzes do parque de diversões, briga por atenção com as longas falas do roteiro, boa parte delas estranhamente sem nenhum aconchego sonoro, o que resulta em diálogos teatralizados e caricaturais que, infelizmente, cansam. E talvez não exista pecado maior na sétima arte do que cansar o espectador. Há uma boa história em “Roda Gigante”, mas ela não foi transportada para a tela. Falta densidade e tensão ao drama de Ginny, algo que Kate Winslet se esforça sozinha para entregar e em muitos momentos do filme até consegue, mesmo com o embaraço de um ator escada fraco (Timberlake) e das luzes exageradas de Storaro, mas é pouco para salvar o drama de integrar o escalão mais baixo da cinebiografia de Woody Allen – ou mesmo levar a atriz ao Oscar. Retomando a análise certeira de Woody Allen citada no primeiro paragrafo, “certas coisas sempre dão um trabalhão num filme – encontrar os atores certos, fazer concessões em certos papeis, o clima colaborar – e tudo isso simplesmente funcionou (em ‘Match Point’)”. Em “Roda Gigante”, pelo contrário, deu tudo errado. Que venha o próximo.

O Rei do Show é um musical bonito, cafona, mas pouco espetacular

A cota de filmes musicais poderia ser maior, levando em consideração o sucesso de “La La Land”. Mas só “O Rei do Show” conseguiu uma vaga fácil no Globo de Ouro 2018 devido a este aspecto. “O Rei do Show” até tem dois compositores do filme de Damien Chazelle. Mas acontece que Benj Pasek e Justin Paul não fizeram as belas canções do longa premiado com seis Oscars, apenas as letras. E isso faz alguma diferença, pois as canções do musical deste ano, por mais que sejam grudentas, não são tão especiais. Ainda assim, não dá para negar a beleza da produção do filme do estreante Michael Gracey, vindo da publicidade para o cinema. Também não incomoda tanto a história simplória. Em geral, as histórias de musicais são simples mesmo. O que importa é o modo como essa trama é contada a partir de um bom conjunto de canções que deveriam emocionar. E é aí que começam os problemas. “O Rei do Show” busca uma sonoridade mais contemporânea que “La La Land”, mas acaba por se inspirar no que de pior há na música pop atual. Ou seja, aquele tipo de música que costuma ser cantada em programas de calouros, que valorizam mais a extensão vocal do que qualquer outra coisa. Assim, a cafonice dá o tom e a melodia do filme, que conta uma história até bastante curiosa: a trajetória de P.T. Barnum, vivido por Hugh Jackman. Vindo de família muito pobre, mas apaixonado por uma menina rica de sua cidade, ele cresce, consegue se estabelecer financeiramente e leva a garota (Michelle Williams) consigo, para desgosto do pai dela. A ideia de construir um circo com pessoas singulares, que eram vistas como aberrações por boa parte da população, surgiu quando ele viu um anão atravessando a rua. E é curioso como esse tema se tornou tabu com a passagem do tempo, já que vender pessoas pelos seus “defeitos” ou singularidades tornou-se politicamente incorreto – o que já foi colocado em filmes que denunciam a exploração perversa de tipos físicos, como o clássico “Homem-Elefante” (1980) e o mais recente “Vênus Negra” (2010). Até a exibição de truques de animais sob chicote, como era tradição nos circos, é praticamente escondida na nova produção. São assuntos delicados. Mas o filme busca encontrar uma forma de abordá-los. A principal justificativa é mostrar essas pessoas como se fossem especiais, no melhor sentido da palavra, além de dignas de aplausos, mesmo não sendo muito bem-vistas pelo crítico de teatro que teima em alfinetar o espetáculo de Barnum. Há ainda algumas subtramas capazes de envolver, como a da paixão do ator de teatro vivido por Zac Efron (que deveria se concentrar apenas em comédias mesmo) pela trapezista (Zendaya). Mas a mais importante é a que envolve a mulher considerada melhor cantora da Europa, Jenny Lynd, vivida por uma deslumbrante Rebecca Ferguson. E ela é desperdiçada. Ferguson, aliás, está tão atraente e cheia de brilho que nem precisa se esforçar muito para parecer mais interessante do que a esposa de Barnum – o que aconteceu com Michelle Williams, que vive estampando agora um sorriso sem graça? Ela sempre foi assim ou foi piorando? Acontece que o filme não explora o perigo do adultério de Barnum. Há um pouco (muito pouco) de tensão no ar, mas o roteiro de Jenny Bicks (“Rio 2”) e Bill Condon (“A Bela e a Fera”) prefere brincar com clichês manjados. As canções, em vez de ajudar, entrecortando as cenas dramáticas, acabam por estragar o clima ainda mais. E é nesta toada que “O Rei do Show” busca se firmar como o musical do ano, num ano em que sua única concorrência foi “A Bela e a Fera”, esquecido até pelo Globo de Ouro.

Documentário resgata coragem e importância histórica de Dom Paulo Evaristo Arns

Dom Paulo Evaristo Arns (1921-2016) é uma figura tão importante na história recente do Brasil que vai muito além da sua atuação propriamente religiosa. Sua narrativa de vida é tão densa e marcante que é muito difícil abordá-la em sua amplitude. O documentário do jornalista Ricardo Carvalho reconhece isso já no título complementar do filme “Coragem! – As Muitas Vidas do Cardeal Dom Paulo Evaristo Arns” e se debruça, didaticamente até, nas várias dimensões da atuação dele. A dedicação de Dom Paulo à causa dos mais pobres, à luta pelo respeito e dignidade da pessoa humana, ao exercício pleno da cidadania para todos, à democracia e aos direitos humanos, passou por testes terríveis, já que ele foi cardeal de São Paulo no período negro da ditadura militar e prosseguiu já na redemocratização do país, de 1970 a 1998. Mas ele atuou bravamente para denunciar a opressão do período, as torturas, a perseguição política e produziu gestos históricos, como o do evento ecumênico na catedral de São Paulo para marcar a morte de Vladimir Herzog, que supostamente teria se suicidado na prisão. Na verdade, morto sob tortura. Ao lado do rabino Henri Sobel e do reverendo evangélico Jayme Wright, oficiou o evento religioso que reuniu 8 mil pessoas na catedral e praça da Sé, num dos momentos mais tensos da ditadura. Ele visitou presos políticos, acolheu perseguidos e fez ouvir sua voz por todos os cantos. Chegou a ser recebido por Emílio Garrastazu Médici, para apresentar sua demanda ao mais duro militar que exerceu o poder no Brasil. O filme mostra, também, que ele manteve correspondência com Fidel Castro, então execrado pelo regime, que proibia até visitas turísticas a Cuba. Enfim, não por acaso, o título do documentário é “Coragem!”, com exclamação. Essa talvez seja, mesmo, a característica mais forte de Dom Paulo: a coragem, aliada a um humanismo militante, que fizeram dele uma das maiores referências brasileiras do século 20. O jovem, que nasceu em Forquilha, Santa Catarina, veio de uma família pobre, com 13 filhos, e se tornaria sacerdote em 1945. Estava pronto para encarar o desafio de sua existência, ao assumir a condição de cardeal de São Paulo, em 1970, um ano de escalada da repressão, que se agudizava desde a edição do AI-5, em 1968. Que só teve como atenuante a vitória do Brasil na Copa do Mundo do México. E que teve em Dom Paulo um dos respiros democráticos mais fortes e representativos. Da dimensão de um Dom Helder Câmara, que o inspirou. O filme “Coragem!” dá conta de revelar essa trajetória espantosa de Dom Paulo em anos de trabalho de Ricardo Carvalho, que foi próximo do cardeal e cobriu esses eventos do período, reunindo muito material. Além disso, contou com imagens de arquivo cedidas por órgãos da mídia e com a preciosa colaboração do arquivo pessoal do clérigo, organizado e disponibilizado por Maria Angélica Borsoi, secretária do religioso por 40 anos, além da família de Dom Paulo. “Coragem!” é um trabalho que merece ser conhecido e divulgado. Indispensável para os mais jovens que, talvez, desconheçam o enorme legado de Dom Paulo Evaristo Arns ao Brasil e à democracia, tão duramente reconquistada, e em que a atuação dele foi absolutamente central. Só para lembrar mais algumas coisas que fazem parte dessas muitas vidas de Dom Paulo: as comunidades eclesiais de base, que ele impulsionou e apoiou; a criação da Comissão de Justiça e Paz, em 1972, que denunciava abusos cometidos no período e o impressionante projeto Brasil Nunca Mais, que reuniu uma equipe de 30 pessoas em seis anos de trabalho clandestino, resultou num livro que denunciou ao mundo o que ocorria no Brasil e é uma referência essencial para o registro do que, infelizmente, vivemos. Que essas coisas realmente nunca mais aconteçam. Ainda bem que, nesse período de trevas, existiu uma pessoa como Dom Paulo Evaristo Arns. O filme “Coragem!”, que está agora em cartaz nos cinemas, será exibido posteriormente na TV. Provavelmente, na Globo News TV, já que ela é uma das coprodutoras da obra.

Harry Dean Stanton se despede do cinema e da vida no poético Lucky

Pode até não parecer, mas a trajetória de Harry Dean Stanton, falecido em setembro de 2017, perpassou metade da história do cinema americano. Atuando desde os anos 1950, no cinema e na televisão, o ator hoje é lembrado principalmente por aquele que é o papel de sua vida, o do solitário e atormentado Travis Henderson, de “Paris, Texas” (1984), de Wim Wenders, um dos filmes mais belos já feitos. “Lucky”, de John Carroll Lynch, é uma espécie de filme-testamento do ator. O personagem, um senhor de 90 anos que é veterano da 2ª Guerra Mundial, foi totalmente inspirado em Dean Stanton. Afinal, assim como o personagem, o ator nunca casou, nunca teve filhos (não que ele saiba), começou a fumar desde muito cedo e também serviu, como cozinheiro, durante a guerra dos anos 1940. Logo, Stanton acaba por interpretar a si mesmo em “Lucky”, filme que parece pequeno em suas pretensões, mas que alcança uma dimensão poética impressionante. Na trama, Lucky descobre, depois de um desmaio, que seu corpo começa a dar sinais de chegar ao fim. Em sua vida, vemos muitos espaços vazios, desertos, além de bares e restaurantes. Alguns desses lugares se repetem ao longo da narrativa, como que para acentuar a rotina pouco excitante de Lucky. Essa carência de emoções, ou mesmo de pouca energia para desperdiçar, talvez seja um dos segredos da longevidade de Lucky, junto com o apego à sua vida simples e aos pequenos prazeres que sua vida lhe proporciona. E haja simplicidade em sua vida: as únicas coisas que Lucky abastece no mercadinho são cigarros e caixas de leite. O café é tomado na lanchonete, espaço em que ele é tratado como uma espécie de integrante da família, numa cidade pequena onde todo mundo se conhece. Importante, gostoso e enriquecedor ter no filme a participação especial do amigo David Lynch, interpretando alguém muito parecido com o Gordon de “Twin Peaks”. Lynch e Stanton trabalharam juntos em diversos filmes. Na nova temporada da série, inclusive, o ator aparece em cinco episódios, também em um papel semibiográfico, falando sobre o hábito de fumar desde cedo. Lynch, como um diretor que valoriza muito a figura do homem velho, trata com muito carinho aquele homem que carrega quase um século nas costas. Algumas cenas são de uma beleza ímpar: a cena do aniversário do garotinho mexicano, em que Lucky canta uma canção em espanhol; a cena da conversa com um colega aposentado das forças armadas (Tom Skerritt, com quem Stanton trabalhou em “Alien”), que conta uma história fascinante sobre uma garotinha japonesa; a cena em que David Lynch fala sobre o amor incondicional por seu bicho de estimação desaparecido; e há também mistérios em algumas cenas, ainda que bastante ligados ao realismo que o filme promove. Não falta espaço para filosofar sobre a finitude, sobre aceitar a realidade como ela é, tanto em discussões dos próprios personagens quanto nas entrelinhas, o que faz com que o filme fica com o espectador após a sessão. Trabalhos como este justificam a ida ao cinema. Até porque resulta numa paz de espírito, em vez de lamento pelo fim de uma jornada.

Os Últimos Jedi é o Star Wars mais diferente e surpreendente de todos

Quando JJ Abrams e o roteirista Lawrence Kasdan reiniciaram a franquia “Star Wars” em 2015 com “O Despertar da Força”, a aventura era simpática, divertida, mas, convenhamos, o enredo corria poucos riscos. Por trás dos números de mágica de Abrams, havia a sensação de quase um remake de “Star Wars: Uma Nova Esperança”, com os novos análogos da primeira Ordem e da Rebelião enfrentando novamente uma Estrela da Morte. Os fãs abraçaram a abordagem por nostalgia e por veneração. Nada mais. Felizmente, Rian Johnson, o roteirista e diretor de “Star Wars VIII: Os Últimos Jedi” dá de ombros pra veneração. Não que ele desgoste da mitologia. Há algumas cenas em que o diretor demonstra uma ternura, que talvez nunca tenhamos visto nos sete filmes anteriores da saga ou no spin-off “Rogue One”. Acontece que Johnson invade a sala de brinquedos e comporta-se como uma criança selvagem. Ele lança bonecos pro alto, desmonta as naves, destrói as torres de Lego e reconstrói novas edificações mutantes. Esse é o espírito de “Os Ultimos Jedis”. Johnson mergulha no universo com um entusiasmo sacana, e o filme, no fundo, vira um braço de força entre ele e um estúdio poderoso, detentor de uma visão rigorosa de como quer que os filmes sejam feitos, moldando as visões de seus diretores para apoiar uma estética corporativa unificada – um processo que mastigou e cuspiu Colin Trevorrow, Gareth Edwards, Phil Lord e Christopher Miller. Pensou diferente, e você está fora. Agora, olha o curioso: Rian Johnson pensa diferente. E o modo como ele dribla a máquina de fazer salsichas, é muito interessante. Seu filme respira, quase fisicamente, nesse hiato entre a dificuldade de se pôr em cena ou de obedecer as regras impostas. Se não, vejamos: Poe Dameron (Oscar Issac), o primeiro dos novos heróis que aparece em cena, é um piloto que desacata os superiores. Vive às turras com a General Leia Organa (Carrie Fisher). Coloca-se à frente da frota de destróieres da Primeira Ordem sozinho e provoca o general Hux, torcendo as palavras com a mesma habilidade que pilota um caça e dá cavalos de pau nas nuvens. Luke Skywalker (Mark Hamill) segue a mesma trilha. Um dia, foi um guerreiro destemido como Poe, o tempo passou e ele cansou. Virou o velho ermitão cínico. Não se sensibiliza com causa nenhuma. Quando Rey (Daisy Ridley) lhe entrega o sabre de luz, o cavaleiro jedi arremessa a relíquia no mato. Luke não aceita mais ordens, nem quer se aliar a esse ou a aquele outro grupo. Enquanto isso, Fin (John Boyega) acorda na nave dos rebeldes, já pronto para procurar Rey e lutar se for preciso, só não percebe um detalhe: está completamente nu andando pela nave. Temos ainda a adição de dois personagens adoráveis e igualmente excêntricos, o mercenário DJ, vivido por Benício Del Toro, um malandro decodificador de senhas que luta sempre do lado de quem oferece mais vantagens, e a meiga Rose Tico (Kelly Marie Tran), a simplória fã dos feitos extraordinários de Fin e Rey. Rose vive a ilusão de destruir a cidade-cassino onde os ricos vendedores de armas se divertem. Ela acha que eles não passam de uma escória por vender armas para a Primeira ordem, mas DJ dá um choque de realidade na menina, quando lhe mostra que essa mesma escória também vende armas para Resistência. Esse dilema, esse atrito entre buscar a independência ou se vender, tentando dentro do sistema manter uma certa pureza, reverbera em cada fotograma de “Os Últimos Jedis”. Multiplica-se inclusive, na cabeça de Rey, a heroína. Num dos grandes momentos do filme, Rey entra numa caverna e sua imagem se multiplica. Ela grita, tenta alcançar o fim deste encadeamento de Reys, mas elas continuam aumentando. Finalmente, no momento em que ela encontra o fim, uma sombra se aproxima e Rey fica feliz, assim como os espectadores ficam, porque acreditam que algo finalmente vai ser revelado. E o que seria essa revelação? Cada um deve assistir o filme e buscar sua própria leitura do que esse vulto representa. Enfim, todos são meio insolentes, inclusive Kylo Ren (Adam Driver), ao se recusar a tirar a máscara na frente do Lorde Supremo Snooke (Andy Serkys). O lorde dos vilães irritado chama o pupilo de criança mimada de capacete e Kylo sai da sala possesso. A cena é um alívio cômico para um personagem atormentado e, sem dúvida, o mais rico da história. Ele é odioso, recalcado, e até mesmo infantil em sua crueldade, mas sua resignação é dolorida e consegue ser profundamente tocante. Vem daí, aliás, a tortuosidade do filme, que se espalha em torno do triângulo psicológico que se desenvolve entre Kylo, Rey e Luke. A história desses três está vinculada e compartilhada por um mistério. Há uma revelação aqui que vai deixar os fãs de queixo caído. Mas antes disso, o espectador é brindado com uma abundância de duelos com espadas de luz, rivalidades e batalhas aéreas. O ritmo é espantoso, e a tarimba de Johnson advém de nunca deixar que o público se perca em meio as viagens entre as estrelas ou a profusão de personagens. Verdade, não temos mais Carrie Fisher, uma atriz eloqüente, para viver Leia Organa em outros filmes. A atriz, como todo mundo sabe, morreu no final do ano passado. Mas em cada cena que ela aparece, essa lembrança torna sua presença mais intensa. Carrie é a alma da Resistência. A beleza do filme, contudo, reside no controle e orquestração de Johnson. Um sujeito que organiza cada etapa, do roteiro a filmagem, da edição, a finalização, imprimindo sua filosofia própria: em cada detalhe sente-se a personalidade do diretor, nos diálogos, nas tiradas, nos desenvolvimentos dos personagens. Um defeito que foi se ampliando nos filmes de George Lucas, era a questão dos personagens secundários. Lucas sempre foi muito bom em criar novos vilões, mutantes e extraterrestres, mas as novas estrelas nem sempre tinham uma função forte. Não havia um desenho de desenvolvimento. Vide a profundidade que tiveram personagens como Boba Feet, Darth Maul ou o General Grievous. Lucas aumentava seu universo de bonecos, pensando em vender os brinquedos. Johnson criou um novo grupo, que obviamente também serão vendidos como brinquedos. Mas há uma sensível diferença aqui. Cada um dos novos tipos apresentados tem uma razão, uma motivação orgânica para estar em cena. Sejam os Porgs, as Raposas de Cristal ou os Fathiers, cavalos espaciais de orelhas cumpridas. O diretor nunca perde o fio da meada: o corpo físico briga com o psicológico, e no final, a questão de quem triunfa, é relativa. Quem bom que temos um filme onde o conforto é mandado pro espaço e onde as fronteiras são claras apenas para os que preferem se iludir. A arte de Johnson, como ele já tinha nos mostrado em “Looper – Assassinos do Futuro”, é empolgante por que não se fecha em raciocínio simples. É a arte da aventura da inquietude e da tormenta humana.

Lumière! apresenta registro surpreendente da origem do cinema

“Lumière!” que, com exclamação, dá o título original ao filme de Thierry Frémaux, é um nome que todos os cinéfilos reverenciam. Afinal, os irmãos Louis e Auguste Lumière deram início à aventura do cinema, em 28 de dezembro de 1895, com a primeira projeção pública, e paga, de filmes realizados com o cinematógrafo, no subsolo do Grand Café Boulevard des Capucines, em Paris. O cinematógrafo coroava os esforços de um grande número de inventores e pesquisadores que buscaram o sonho de criar a fotografia animada, ou em movimento. Entre eles, estava Thomas Edison que, com seu cinetoscópio, associado ao fonógrafo, tentou criar o cinema com imagem e som em paralelo, uma espécie de precursor do cinema falado, em 1892. Só que isso se dirigia a um espectador por vez, que precisava olhar num visor. Antoine Lumière, o pai de Louis e Auguste, proprietário de uma fábrica em Lyon, trabalhava com fotografia e película, conheceu o equipamento e teria dito que era preciso libertar as imagens daquela caixinha e pô-las para que todos as vissem simultaneamente. Estimulou seus filhos a encontrar a solução técnica para isso. Tratava-se, portanto, de uma família de criadores, inventores, técnicos. Com a patente do cinematógrafo, também negociantes. Embora isso já seja uma coisa fantástica, é muito mais do que isso. Thierry Frémaux, com seu filme, mostra, de forma inequívoca, que os irmãos também foram grandes cineastas, responsáveis não só pela difusão do cinema como pelo estabelecimento da linguagem cinematográfica. E com grande talento. Diretor do prestigiado Festival de Cannes, Thierry Frémaux também preside o Instituto Lumière, em Lyon, e atua na preservação e restauração do acervo da coleção Lumière, os primeiros filmes da história do cinema. O filme que compôs e comenta, na verdade, é uma compilação do trabalho dos Lumière e de seus operadores, de 1895 a 1905. Na obra, desfilam mais de 100 filmes selecionados da coleção, cada um com 50 segundos de duração, que era o que era possível na época, restaurados em 4K, a partir dos originais. Parece um milagre. Foram encontrados mais de 1400 filmes deles, dos quais mais de 300 estão restaurados e mais de 100 podem ser vistos em “Lumière!”, com uma qualidade surpreendente. Ao ver os filmes, um a um, fica claro que os irmãos Lumière sabiam muito bem o que estavam fazendo, como colocar a câmera no lugar certo, que enquadramento utilizar, como organizar o tempo exíguo dos filmetes para contar pequenas histórias ou registrar um evento. E como encená-lo ou reencená-lo, antecipando o que discutimos hoje, a fronteira entre documentário e ficção. Foram eles que produziram versões diferentes da saída dos operários da fábrica ou da chegada do trem à estação, que assustou os espectadores da época. Não foi por acaso, este último foi concebido para impressionar e dar a dimensão da força do trem. A primeira ficção não foi criada por Georges Meliès, que aperfeiçoou a história, mas pelos Lumière, no filme “O Regador Regado”, uma ficção de humor, que também tem várias versões. A fotografia é esplêndida, de um preto e branco bem contrastado, perfeito. A nitidez é uma surpresa. A profundidade de campo já era explorada, é tão nítida na frente quanto no fundo. Eles também introduziram o travelling e a filmagem bem de perto, o close. Tudo isso com uma câmera sem visor, com os recursos técnicos dos primeiros tempos. Limitadíssimos, portanto. O texto, em off, de Frémaux, é uma preciosidade. Ele aponta para tudo o que foi a criação dos Lumiére, os detalhes e muitas coisas que a gente não veria, se não fosse alertado para elas. Dois pequenos exemplos. Num filme, um menino, pequeno ainda, dá bagos de uva para duas meninas menores do que ele. Irmãzinhas, provavelmente. Como ele deve ter sido alertado para ser rápido, porque o tempo do filme era pouco, ele distribui as uvas de forma frenética, num ritmo completamente diferente daquele que crianças fariam, sem uma câmera à frente. Em outros filmes, para realçar o efeito de humor, os Lumiére colocam um ator gargalhando intensamente, para mostrar que a cena é engraçada. A experiência de ver esses filmes, muito bons, que deram origem ao cinema, com os comentários de Thierry Frémaux, resulta numa aula obrigatória, para quem quer entender um pouco mais de cinema. Feita de um jeito simples e didático por um profissional renomado. Ele veio ao Brasil para divulgar o filme e participou de uma entrevista, onde se revelou uma figura admirável no seu jeito de ser, nas suas reflexões profundas e bem humoradas e até num certo bairrismo. Afinal, ele, tanto quanto os Lumière, é da cidade de Lyon, na França, que leva o mérito de ter criado o cinema. Segundo consta, em 22 de março de 1895, Louis e Auguste exibiram para uma pequena plateia o primeiro filme da história, a saída dos operários da fábrica Lumière, filmada em Lyon. Mas essa projeção se deu em Paris. E quanto ao fato de que os Lumière abandonaram o cinema? Simples. Frémaux explicou que eles deixaram de fazer filmes porque se dedicaram a criar a fotografia a cores. Viva Lumière!, com exclamação.

Extraordinário sensibiliza com apelo irresistível à tolerância

Embora o chamariz aqui sejam Julia Roberts e Owen Wilson, os pais da família, quem impõe o ritmo em “Extraordinário” e torna o filme especial é o intérprete do filho, um garoto de 11 anos, o jovem ator Jacob Tremblay no papel de August Pullman. É por causa de Jacob que nos emocionamos com “Auggie”, pois quando ele aparece em cena nunca vemos um ator desempenhando um papel, mas um garoto com uma integridade, uma capacidade de sugerir um mundo, incomum para a sua idade. Já tínhamos visto o garoto fazer algo semelhante em “O Quarto de Jack” (2015), e lá quem venceu o Oscar foi Brie Larson, que fazia a mãe. Mas repetir a dose, num contexto totalmente diferente, comprovam que o menino segue um caminho que vale a pena acompanhar com atenção. Aliás, é interessante como a escritora RJ Palacio descreve o personagem no livro. Ela não dá um rosto para o menino, diz apenas que Auggie nasceu com uma desfiguração genética facial e que, mesmo depois das 27 cirurgias feitas, ainda se encontra muito longe de parecer um garoto comum. É verdade que se o diretor Stephen Chbosky (que anteriormente filmou sua própria novela, o ótimo “As Vantagens de Ser Invisível”), tivesse sido fiel ao livro, trabalhando apenas com a visão subjetiva – ou seja, nunca mostrando o rosto do garoto, apenas seu ponto de vista – , o efeito seria menos manipulador. Mas existe uma riqueza na manipulação emocional do diretor, graças ao profundo entendimento que o ator mirim demonstra, e que torna o filme irresistível. Não há truques barato de melodrama sobre a doença da semana em “Extraordinário”. O Auggie que Jacob compõe vive um emaranhado de conflitos e nenhum deles é simples. Os sentimentos são contraditórios. Depois de viver os primeiros dez anos enfurnado dentro de casa, com aulas particulares, o garoto enfrenta o primeiro dia na escola. O capacete de astronauta que ele usa para sai, por sinal, não se presta apenas à analogia de alguém que se esconde, mas também a ideia de que existe um novo planeta a se aventurar, e esse planeta é a Terra, um lugar onde de certa forma Auggie nunca viveu. E então sua vida passa a ser uma montanha de russa de emoções, onde conviverá com crianças de todo tipo e enfrentará a desilusão, a frustração, a dor da rejeição, e também o encantamento e a alegria, todos em estados muito puros. Sim, existe uma ambição grande aqui, uma vontade de vasculhar os sentimentos dos personagens por dentro. A adaptação do roteiro, escrito pelo diretor junto com Steve Conrad (“A Procura da Felicidade”) e Jack Thorne (“Minha Nova Vida”), expande a experiência de rejeição do menino, a certa altura, deslocando o ponto de vista para a irmã Via (vivida de forma intensa por Izabela Vidovic), pelo amigo tolerante (o igualmente ótimo Noah Jupe) e outros personagens, que capturam visceralmente como nascem os mal-entendidos e como há uma propensão a muitas vezes fazermos leituras erradas das pessoas. A analogia pode parecer tola, mas com seus bons sentimentos, o filme convoca os extremistas, judeus e palestinos, norte-americanos e islamitas, sul-coreanos e norte-coreanos para um abraço de tolerância. Tem um ufanismo que lembra muito os filmes de Frank Capra. Como diz, em certo ponto, a menina Summer: “Ao escolher entre estar certo e ser gentil, escolha ser gentil”. De fato, escolher a gentileza vem se tornando uma coisa cada vez mais difícil no mundo, mas quando há uma predisposição, como a que o filme nos oferece – mesmo em quem desconfia sempre das mensagens reconfortantes – , uma luz se acende e é possível se sentir muito bem.

Histórias de Amor que Não Pertencem a este Mundo é divertido e comovente

Falar com saudades do glorioso cinema italiano de outrora já virou lugar comum sempre que se fala sobre novos exemplares vindos do país. Então, pulemos este clichê e passemos direto ao filme de Francesca Comencini, o sentimental, divertido e comovente “Histórias de Amor que Não Pertencem a este Mundo”, que tem ganhado pouca repercussão, mesmo no circuito alternativo. Isso é algo que não deveria acontecer, levando em consideração tanta coisa boa que a filha de Luigi Comencini (o “pai da comédia italiana”) apresenta neste seu novo filme. Francesca até já tem uma filmografia relativamente extensa, iniciada nos anos 1980, mas esta comédia romântica estrelada por Lucia Mascino (da série “Suburra”) é sua primeira produção a estrear no circuito comercial brasileiro. Antes tarde do que nunca. Há amor no título e é o tema do filme. A trama acompanha a trajetória da professora Claudia (Lucia Mascino), uma mulher que não se conforma com a perda e o distanciamento do grande amor de sua vida, o também professor Flavio (Thomas Trabacchi, de “A Minha Versão do Amor”). Ambos foram apaixonados por um bom período de tempo, mas a insistência de Claudia para ter um filho com Flavio e sua insegurança acabaram por complicar o relacionamento. O filme é narrado pelo ponto de vista de Claudia e vemos algumas cenas em flashback, que flagram alguns dos melhores e dos mais difíceis momentos da relação do casal. O filme não se frustra em mostrar a paixão desesperada da mulher, em detrimento da calma e tranquilidade de Flavio. Para ele, a separação não foi nenhum fim do mundo. Pareceu algo indiferente. Porém, é interessante notar o quanto o mesmo homem se sente inseguro perto de outra mulher, uma moça bem mais jovem que ele, sua aluna. A bela e jovem garota, por sua vez, se sente segura, enquanto ele procura ser um ás na cama, o que normalmente acontece com homens depois dos 40, que se tornam menos egoístas e mais interessados em dar mais prazer à parceira, ainda que isso possa trazer também uma sensação de poder e contentamento. É até uma pena que o filme se detenha pouco nessa relação de Flavio com a jovem Nina (Valentina Bellè). Mas o foco é mesmo a adorável, engraçada e desesperada protagonista Claudia, em sua insistência em acreditar que o homem que ama ainda voltará para ela. Há um pouco de dor nessa dificuldade de virar a página. Só o fato de fazer o público sentir isso já merece recomendação ao trabalho de Francesca Comencini, que ainda conta com aspectos técnicos belíssimos – a fotografia e a direção de arte, que valorizam interiores e lindas paisagens, e a trilha sonora que enternece o espectador. O diálogo final de Claudia com Flavio está entre os mais belos e agridoces do cinema recente.