Artista do Desastre presta homenagem fascinante ao “pior filme do mundo”

Quem já viu “The Room” não esquece. O filme de Tommy Wiseau é uma experiência como poucas, um mergulho num lago de ruindade tão profundo que a única opção de sobrevivência é encarar aquilo com humor. Considerado por muitos como o pior filme de todos os tempos, “The Room” foi aos poucos ganhando status de cult e agora volta aos holofotes com este delicioso “Artista do Desastre”, dirigido e estrelado por James Franco. “Artista do Desastre” retrata a gênese por trás da obra-prima da desgraça, contando o encontro de Wiseau (vivido pelo próprio Franco, absurdamente fascinante) e o jovem aspirante a ator Greg Sestero (Dave Franco), quando ambos tentaram a sorte e o sucesso em Los Angeles, ainda no início deste século. Assim como em “Ed Wood” (1994), de Tim Burton, o olhar de Franco sobre Wiseau e sua obra é de um certo carinho: um cara completamente sem noção, mas que acredita estar fazendo o melhor trabalho e que vai persistir até o fim para realizar a sua visão, custe o que custar – seja em termos financeiros como também de esgotamento físico e mental dos demais envolvidos. Baseado no livro de mesmo nome, o filme investe em estabelecer boa parte do que é exibido em “The Room” com um toque autobiográfico: é como se Wiseau usasse seu filme para fazer uma catarse, exorcizando seus demônios, suas inseguranças e suas neuras em relação a sua atuação, seus amigos e sua figura excêntrica. Ainda que não seja obrigatório, fica claro que ter visto “The Room” ajuda bastante na apreciação do filme, visto que há diversas piadas internas que somente os iniciados irão captar. De qualquer maneira, “Artista do Desastre” é um filme fascinante, uma comédia deslavada que fala sobre a indústria e seus aspectos mais cruéis com inteligência e que ainda oferece ao mundo a oportunidade de conhecer Tommy Wiseau, uma das figuras mais extravagantes a surgir no planeta Terra. Atenção para os créditos finais, em que são comparadas diversas cenas do original com as sequências refeitas por Franco, e na cena pós-créditos, em que o próprio Wiseau dá as caras.

O Destino de uma Nação destaca atuação de Gary Oldman e fascínio por Churchill

“O Destino de uma Nação” foi o segundo filme proveniente do Reino Unido, no ano de 2017, a colocar Winston Churchill (1874-1965) em evidência. O outro foi “Churchill”, de Jonathan Teplitzky, que focaliza o estadista se questionando e sendo questionado no período decisivo da vitória, na 2ª Guerra Mundial, quando da invasão da Normandia, no famoso Dia D. O ator Bryan Cox compôs Churchill muito bem. Aqui, a proeza de compor Churchill coube a Gary Oldman, que está ótimo, irreconhecível ao viver o papel. É o favorito para o Oscar de Melhor Ator, por sinal. A situação é outra, é o período anterior, em que a Inglaterra cogitava negociar com Hitler e Mussolini, entregando parcialmente os pontos, tentando salvar o que pudesse. O que virou o jogo foi justamente a liderança e o arrojo do primeiro ministro Winston Churchill, que, sendo capaz de ouvir seu povo, passou a contar com ele, o que acabou possibilitando a salvação milagrosa do exército britânico, encurralado em Dunquerque. Um líder político capaz de decidir com firmeza, ainda que tivesse suas próprias dúvidas e medo de errar, é fundamental numa hora dessas. A história tem suas próprias determinantes e seu próprio ritmo, mas as pessoas fazem muita diferença e imprimem sua marca nos acontecimentos. Não surpreende a fixação na figura de Churchill ser tão forte até os dias de hoje. Não só para louvar seu papel e liderança decisivos, mas para mostrar o lado questionável e polêmico do político. Isso fica claro, tanto em “O Destino de uma Nação” quanto em “Churchill”. Neste último, até surpreende pela figura vulnerável que apresenta. Mas “O Destino de uma Nação” parece muito mais convincente, ao valorizar, numa medida que parece justa, a figura decisiva do Primeiro Ministro, que passou para a História, com honras e glórias. Porém, tanto o personagem era polêmico que, depois da vitória na guerra, perdeu as eleições na Inglaterra. A batalha de Dunquerque, que consistia em resgatar os soldados britânicos da morte certa, foi, em 2017, também objeto do filme “Dunkirk”, de Christopher Nolan, que acaba sendo um complemento perfeito para “O Destino de uma Nação”, ambos na disputa do Oscar 2018. A presença do personagem de Churchill em dois filmes diferentes produz um exercício interessante, para entender a complexa figura sob diferentes ângulos, além do papel importante de sua mulher, Clementine, aqui no desempenho de Kristin Scott Thomas, e de sua secretária pessoal (Lily James), em momentos marcantes de suas decisões. Joe Wright faz um filme convencional na forma, mas bastante interessante de se ver, pela história que conta e pelo envolvimento emocional com o personagem e seus dilemas políticos. A questão política está bem trabalhada no filme, suas tensões e seu suspense funcionam como elementos que fisgam o espectador.

Final da franquia Maze Runner simplifica distopia com muita ação

Um dos problemas das franquias de cinema que se estendem por capítulos é que elas exigem certa fidelidade do espectador. Não exatamente pela obrigação de ver os referidos filmes, mas por precisar lembrar do que aconteceu nos anteriores. “Maze Runner: A Cura Mortal” é o desfecho de uma série que começou de maneira bem modesta no segmento das ficções científicas juvenis de universos distópicos. O primeiro filme, “Maze Runner: Correr ou Morrer” (2014), aliás, nem dava pistas de que se tratava de mais uma dessas distopias. Era mais um terror interessante em que jovens acordavam desmemoriados em um perigoso labirinto cercado por monstros. E se firmava muito bem sozinho, por conta disso. Mas a partir do momento em que descobrimos que aqueles garotos são cobaias de um experimento científico de uma grande corporação, e que o resto do mundo está em ruínas, “Maze Runner” se torna mais um produto genérico, que depende da ação constante para evitar o tédio. A seu favor, o herói Thomas, vivido por Dylan O’Brien (da série “Teen Wolf”), é exemplar. Corajoso, apaixonado, bom de briga e disposto a enfrentar desafios gigantes para salvar aqueles a quem ama. Há também um complicador que ajuda a tornar a trama mais interessante: a única menina do labirinto, Teresa (Kaya Scodelario, de “Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar”), revela-se uma espécie de traidora do grupo, embora ela tenha suas razões para se aliar à corporação Cruel (o nome da corporação é Cruel). Ela acredita que a companhia pode criar uma cura para o vírus mortal que avassala a humanidade. Apesar disso, “Maze Runner: A Cura Mortal” é um filme com poucas complicações. Os heróis têm como missão libertar um dos amigos que acabou como rato de laboratório da corporação. E, claro, Thomas vai querer ver de novo Teresa. Então, há obstáculos pelo caminho, mas as soluções para superá-los são mais ou menos preguiçosas. O que há de interessante nesse percurso é a volta de um antagonista do primeiro filme. O diretor Wes Ball não parece interessado em transformar sua franquia em algo mais do que uma simples aventura juvenil, arriscando-se pouco. De todo modo, as sequências finais, bem dramáticas, são suficientemente boas, ainda que não exijam de seu elenco mais do que demonstra ser capaz de render. Já os efeitos especiais da destruição apocalíptica deixam a desejar. Assim como a caracterização exagerada do vilão vivido por Aidan Gillen (o Mindinho de “Game of Thrones”). Entre prós e contras, o filme oferece o que a saga “Divergente” não proporcionou: conclusão para quem investiu em três ingressos para assistir uma história completa.

Sobrenatural – A Última Chave mostra esgotamento da franquia

A contrário da franquia “Invocação do Mal”, que está se expandindo com novos personagens e criações (a boneca Annabelle, a Freira assustadora), “Sobrenatural” já demonstrava sinais de cansaço no terceiro capítulo, o primeiro não dirigido por James Wan. A falta de boas ideias segue predominando neste quarto filme, “Sobrenatural: A Última Chave”. Ainda assim, o novo filme ganha um pouco de força lá pela metade da narrativa, principalmente no que é mais forte na série, a exploração dos mundos do além. Aqui é quase como entrar em um labirinto. “Sobrenatural – A Última Chave” se passa em 2010, o ano de lançamento do primeiro filme da série, que mostrava o drama de um casal cujo filho não acordava de seu sono, enquanto os pais percebiam a casa assombrada por estranhos fenômenos. Ao mesmo tempo, a personagem da médium que ajudaria esta família estava passando por uma terrível provação também. E essa é a história que é contada neste novo filme. A parapsicóloga Dra. Elise Rainier (Lin Shaye) luta agora com fantasmas do passado que voltam para assombrar o presente. Ela e sua dupla de caça-fantasmas vão parar na casa onde ela morou quando criança, um local assombrado por momentos de terror real, com o próprio pai, que batia nela pelo fato de ela persistir dizendo que via fantasmas. Elise fugiu dali na adolescência para nunca mais voltar, deixando o irmão mais novo sozinho com o pai, após mãe ter morrido misteriosamente. A cena da morte da mãe é uma das mais fracas do filme. O que era para ser algo intenso e perturbador se torna banal, um terrível erro do roteirista Leigh Whannell, que escreveu todos os quatro filmes, e do novo diretor, Adam Robitel, que traz no currículo o pouco expressivo “A Possessão de Deborah Logan” (2014). Mais importante para a trama é que, ao ser chamada para resolver mais um mistério, Elise fica incomodada por descobrir que a assombração acontece na tal casa onde ela morava quando criança. Ainda assim, ela resolve encarar o desafio e lá encontra vozes de espíritos perturbadores. Um dos espíritos, no entanto, acaba por revelar uma situação ainda mais aterradora acontecendo naquela casa. É nisso que o filme ganha pontos: nas pequenas surpresas. Há também boas sacadas e muita tensão em uma cena em que Elise entra em um duto de ventilação para investigar malas. Além disso, não falta mais uma das viagens para o outro lado, onde vivem espíritos e demônios. No entanto, é quase certeza que este filme será rapidamente esquecido, além de diminuir um pouco o brilho dos primeiros títulos.

Me Chame pelo seu Nome é um romance tão arrebatador que até seu sofrimento é bonito

Inspirado no livro homônimo de André Aciman, “Me Chame Pelo Seu Nome” descreve o primeiro amor de Elio (a revelação Timothée Chalamet), um menino de 17 anos aproveitando a juventude na casa dos pais em algum lugar do norte da Itália no ano de 1983. Elio tem uma namoradinha, mas rapidamente se encanta pelo estudante mais velho, Oliver (Armie Hammer), que ficará hospedado em sua casa durante seis semanas, a convite de seu pai. Os dois rapidamente travam uma amizade, que evolui para uma paixão. Afinal, não se vai para uma Itália tão ensolarada somente para devorar livros e estudar. É como se o diretor italiano Luca Guadagnino (“Um Sonho de Amor”) utilizasse a arte que pulsa ao redor, assim como as belezas naturais do cenário, como convites para um romance inevitável. É possível sentir o calor da região, o cheiro das plantas, o gosto da comida e os drinks. Os grandes diretores conseguem transmitir isso à plateia. Por exemplo, David Lean colocou o espectador na temperatura infernal do deserto em “Lawrence da Arábia” (1962) e Steven Spielberg fez a sala de cinema se transformar num campo de batalha com cheiro de fogo e morte em “O Resgate do Soldado Ryan” (1998). Luca Guadagnino fisga os sentidos ao aproveitar o ambiente para que os jovens não tenham escapatória e se entreguem um ao outro da mesma forma que o cinéfilo ao filme. Se o sentimento existe, por que alguém decidiria ignorá-lo? Inicialmente, Elio se faz essa pergunta. Não sabe se diz a Oliver o que realmente sente ou se esconde a verdade para evitar um sofrimento desnecessário. É claro que o ato de reprimir sentimentos ou impulsos gera sofrimento, embora as pessoas não estejam habituadas a aceitar isso quando estão na linha tênue entre se jogar ou não numa relação amorosa. O roteiro de James Ivory (cineasta veterano, responsável por “Retorno a Howards End” e “Vestígios do Dia”) provoca perguntas que todo mundo se fez ou fará algum dia: Se Elio jamais tivesse contado a verdade a Oliver, isso o pouparia de futuras dores ou mágoas? Seria o amor uma maldição? Teria sido melhor apenas manter a amizade? Ou será que ninguém precisa temer um momento especial mesmo sabendo que existe começo e fim para tudo? Mas Elio escolhe arriscar – senão, não teríamos filme. E ao fazer isso, leva o espectador a lembrar do primeiro beijo, do primeiro amor, daquele relacionamento mal-resolvido, mas também daquela pessoa a quem nunca scontou o que realmente sentia por ela. Esse é o poder do filme de Luca Guadagnino, que gruda na retina e não sai mais, com sua beleza e ternura, principalmente após a fala nos minutos finais do personagem de Michael Stuhlbarg, que interpreta o pai de Elio. Um monólogo que jamais será esquecido ao fazer a cabeça girar em torno de memórias, amores jamais superados, responsabilidade afetiva e desejos não concretizados. Porém, a maior qualidade de “Me Chame Pelo Seu Nome” é materializar algo simples e bastante corajoso: uma história de amor entre dois homens sem que, acredite, existe uma cena ou qualquer diálogo que sugira manifestações de preconceito. Mesmo assim, é um romance que só poderia ser contado nos dias de hoje, uma proposta que nunca teria uma visibilidade tão grande no mercado cinematográfico antes dos sucessos de obras como “Brokeback Mountain” e “Moonlight”, que fizeram todos os públicos pensarem. Filmes que ajudaram todos a olhar em volta, entender como é o mundo de verdade e as pessoas que nele vivem com suas próprias escolhas no caminho para a felicidade. “Me Chame Pelo Seu Nome” vem na sequência de algumas histórias que já foram contadas, mas é a virada de página. Não importa se Elio e Oliver são dois homens ou duas mulheres. Importa que eles sejam felizes enquanto o filme dura na tela. É o recado otimista de Luca Guadagnino, que carrega nas cores fortes para imaginar um mundo melhor e sem medo de amar. Uma experiência arrebatadora, de sensibilidade rara, que torna bonito até o sofrimento.

Lou resgata intelectual feminina que encantou Nietzsche e Freud

“Lou” é uma cinebiografia da intelectual Lou Andreas-Salomé, nascida em 1861, em São Petersburgo, na Rússia. Mas que viveu toda sua vida na Alemanha, falecendo em 1937. E que vida! Filósofa, romancista e, depois, psicanalista, foi uma revolucionária em tempos de descobertas e mudanças, o final do século 19 e início do 20. Atuando sempre fora dos padrões e das expectativas sociais, Lou foi uma mulher que escandalizou seu tempo, nas questões de gênero. Seu comportamento público era totalmente surpreendente para uma mulher daquela época. Basta dizer que ela manteve, por um bom tempo, um convívio a três, com os filósofos Friederich Nietzsche e Paul Rée, influenciando e sendo influenciada por eles, intelectualmente, sem sexo, sem a menor intenção de casar ou ter filhos com nenhum deles, ou com qualquer outro. Era uma figura forte, porque também se dedicava intensa e prioritariamente aos estudos, o que lhe deu uma dimensão intelectual fantástica. Encontrou em Rainer Maria Rilke, o jovem poeta e escritor, um envolvimento maior. Ele era uma figura que incorporava o feminino em si mesmo e essa foi uma das coisas que a encantou, segundo se vê no filme “Lou”. Fez análise com ninguém menos do que Sigmund Freud, com quem aprendeu e desenvolveu trabalhos na área nascente da psicanálise. Aos 72 anos de idade, se vale do jovem filólogo Ernst Pfeiffer para escrever suas memórias e, mais uma vez, impressionar um homem importante. O filme “Lou” conta essa experiência, a da construção das memórias contadas e ditadas ao filólogo. E, na forma de flashback, ela repassa sua história, escolhendo e selecionando o que lhe interessa contar. Essa forma acaba sendo bem convencional e não muito atraente. Mas a história contada, a de Lou, essa é impactante. Três atrizes vivem a vida de Lou, em diferentes etapas: Liv Lisa Fries, na adolescência, que desponta para o novo, Katharina Lorenz, em todos os episódios da vida adulta, narrados por Nicole Heesters, a Lou aos 72 anos. O elenco masculino traz personagens um tanto complicados de interpretar: o delicado e apaixonado Rilke, o superbigodudo Nietzsche, o filósofo Rée, desejando e engolindo uma situação que o incomodava, o escritor Pfeiffer, jovem apaixonado por uma mulher já idosa, e o discreto e imponente Freud, como analista. Todos grandes homens, de certo modo, a serviço dessa grande mulher. As caracterizações desses personagens deixam um tanto a desejar, mas o trabalho da diretora Cordula Kablitz-Post (do documentário “Nina Hagen – Godmother of Punk”) consegue envolver pela força de um relato pouco conhecido de uma figura feminina que merece ser resgatada, pela importância histórica que tem.

Corpo e Alma combina imagens repulsivas e oníricas para contar uma história de amor

“Corpo e Alma” é um filme imageticamente forte. Sua abordagem do matadouro de animais onde se passa a história mostra, de um lado, toda a assepsia exigida pelos controles oficiais, ao mesmo tempo em que exibe o sangue e as entranhas dos animais, a selvageria que é o abatedouro e o esquartejamento. O paradoxo é que o dono do estabelecimento, que com ele lucra e vive, nem aguenta ver o que se faz lá e não entende quando um candidato a funcionário não se incomoda com o que vê. O natural é se incomodar, claro, se houver alguma sensibilidade. Esse mesmo personagem, Endre (Morcsányi Géza), mostra-se reservado, até tímido, no seu ambiente de domínio e se aproxima com dificuldade de uma nova colaboradora, inspetora que lá chegou: Mária (Alexandra Borbély). Ela é travada ao contato e às relações, numa existência despreparada para o convívio humano que escape aos rígidos códigos de controle que ela utiliza no trabalho, sem nenhuma flexibilidade. Esses dois personagens carentes se encontrarão numa narrativa bem construída, em que se destaca o inusitado fato de que, noite após noite, eles experienciam sonhos idênticos. Sonhos que remetem a impulsos de caráter instintivo, projetados em animais, não o gado abatido no matadouro, mas cervos se encontrando na neve. E aqui, novamente, as imagens dessa natureza gelada e dos bichos são bastante sedutoras. Ou seja, os sonhos são belos, remetem a uma história de amor. Intrigante, estranha, assustadora, mas, sim, uma história de amor. A realização cinematográfica se vale do onírico e do poético para mostrar a fragilidade e a vulnerabilidade do humano e da possibilidade de amar. A crueldade está presente no cotidiano e o sofrimento parece ser uma condição indissociável da própria vida. A diretora Ildiko Enyedi mostra mão firme num tema rarefeito, que pede personagens inibidos, bloqueados. Exigindo, portanto, desempenhos contidos, voltados para dentro. Um desafio que, sobretudo, Alexandra Borbély vence brilhantemente. Mas todo o clima do filme e o desempenho do elenco seguem no mesmo diapasão. “Corpo e Alma” venceu o Urso de Ouro na edição do ano passado do Festival de Berlim, como Melhor Filme, e foi indicado pela Hungria para disputar uma vaga no Oscar 2018 de Filme de Língua Estrangeira.

Viva – A Vida É uma Festa continua tradição revolucionária dos desenhos da Pixar

Os desenhos anteriores da Pixar giravam em torno de brinquedos falantes, animais adoráveis, monstros cômicos ou super-heróis. Eram personagens perfeitos para conquistar as crianças, e as piadas eram suficientemente mordazes para provocar risos entre seus pais. “Viva – A Vida é Uma Festa” subverte o jogo. Apresenta Miguel, um garoto sufocado por uma família terrível, que o cerca de trabalhos e obrigações e não admite seu gosto por cantar e tocar instrumentos musicais. As privações ao menino chegam a tal ponto, que a severa avó Abuelita destrói uma viola para que o neto não participe de um show de talentos. É um ato cruel, esse momento, talvez uns dos mais terríveis mostrados num desenho infantil, mas a crueldade, claro, tem um motivo. Acredita-se que o tataravô músico de Miguel abandonou a mulher e a filha pelo sonho de ser artista e quase arruinou a família. Falar do velho, portanto, virou um tabu, e admirar a arte tornou-se uma bobagem, uma besteira levada a frente apenas por vagabundos. É uma ousadia da Pixar conduzir uma história tão surpreendentemente dramática como essa. E, olha, que ainda nem chegamos ao tema central do desenho, que é a questão da vida no Além Túmulo. Sim, todo esse melodrama passa-se durante o feriado de celebração do Dia dos Mortos numa vila no México. Miguel fica profundamente magoada quando avariam seu instrumento e se dirige até o cemitério, no mausoléu de um músico famoso, para roubar um violão e assim participar do show de talentos que tanto almejava. Acontece que quando o menino pega o instrumento, ele automaticamente acaba sendo transportado para o Além, onde grande parte da ação se desenrola. É a partir daqui que “Vida” ganha o senso hipnótico de um voo no tapete mágico. O filme vira uma aventura delirante, um desbunde conduzido em alta velocidade pelos diretores Lee Unkrich (de “Procurando Nemo”) e Adrian Molina, cheio de surpresas e maravilhosos prazeres. A Cidade dos Mortos é como uma explosão da cultura mexicana. Os cidadãos são esqueletos, figurinhas frágeis, vestidas de trapos com desenhos filigranados e ossos desconjuntados. Seus animais de estimação e espíritos são fantasias berrantes no estilo das esculturas de madeira de Oaxaca. Enquanto Miguel atravessa este país das maravilhas fluorescente, onde a burocracia administrativa é tão ruim quanto do nosso lado, mas todos parecem felizes, “Vida” tece algumas considerações interessantes sobre nosso comportamento humano e social. O desenho brinca com a maneira como a morte é encarada – e a negação e a repressão com que grande parte cultura ocidental trata desse aspecto essencial da vida. Pra começar, não há nada de mórbido no Além mostrado no desenho e o Dia dos Mortos é uma festa. Um carnaval alegre e multicolorido, que propõe uma noção de vida e morte como uma dádiva, uma espécie de cola comunal que nos liga uns ao outros e àqueles que viveram antes de nós. A única parte da animação que é realmente assustadora é a noção de que, quando você finalmente é esquecido pelos vivos, você se dissolve e expulso em uma “morte final”. Coisas pesadas, sem dúvida, mas não esqueça que esta é a empresa que transformou em comédia a história de um velhinho, o senhor Fredricksen, que se recusa a ir para o asilo em “Up”, e nos deu a morte de Bing-Bong em “Divertida Mente”. Quando os super-gênios de Pixar estão cozinhando, eles forçam uma fusão de diversão e metafísica que é única na cultura pop. É difícil manter esse nível de originalidade a longo prazo, e nos 22 anos desde o primeiro “Toy Story”, a Pixar teve seus altos e baixos. (A empresa é de propriedade da Disney desde 2006, e talvez não nos surpreenda sempre, veja os dois próximos projetos: um segundo “Incríveis” e um quarto “Toy Story”). Mas “Vida” é uma das obras mais maduras já saídas da mesa de desenho desses artistas. É brincalhão, criativo, provocante, um motim absoluto de cor e som alimentados pelo amor e pela paixão – amor à música, amor à família, amor à tradição, amor a si mesmo e até mesmo o amor a um bom cachorro, que por sinal, tem um ótimo nome: Dante. O ano realmente começa bem com essa nova aventura da Pixar.

120 Batimentos por Minuto registra radicalização histórica pela vida contra a Aids

Despontam os anos 1990 e há quase uma década a descoberta da Aids já produziu mudanças muito intensas no comportamento e na vida das pessoas. Estigmatizando grupos, como os homossexuais, bissexuais, prostitutas, dependentes de drogas, hemofílicos, pessoas encarceradas. A sociedade ainda não sabia lidar bem com uma questão que mexia diretamente com a vida sexual, com valores, comportamentos, hábitos. Que exigia prioridade e investimentos do Estado e um grande trabalho educacional, que envolvia, sobretudo, o combate aos preconceitos e a necessidade de encarar a vida real, sem tabus. Mais ainda do que isso: era preciso encarar a morte de frente. O filme de Robin Campillo trata desse momento político fundamental, na França, a partir da atuação de um grupo de ativistas, o Act Up Paris, que reunia soropositivos, doentes com Aids e colaboradores, em luta por uma prevenção eficaz e tratamento para os portadores do vírus HIV e para os doentes que acumulavam um número de mortes trágico. Enfrentar uma sentença de morte sem que a pesquisa evoluísse o suficiente para gerar esperanças, sem poder contar com tratamento efetivo e disponibilização dos medicamentos então existentes – AZT e DDI – e tendo de enfrentar o preconceito social e o descaso das autoridades, exigia, como ainda exige, que as pessoas se organizassem. O grupo retratado, como o filme mostra, partia para ações agressivas para poder ser ouvido e notado, como jogar tinta vermelha em pessoas e instituições que estavam sendo questionadas, denotando um desespero e a falta de mecanismos de diálogo eficazes. A ponto de simbolizar o rio Sena todo vermelho do sangue que contamina e mata. As sequências finais, que não vou revelar aqui, são muito fortes e representativas de uma luta radicalizada. Gente jovem encarando tanto uma sexualidade que buscava se expressar, apesar da contaminação, quanto a perspectiva da morte, se organiza politicamente e parte para o ativismo, tentando ser democrática. Não é fácil. A urgência acirra os conflitos, produz dissenção, julgamentos às vezes injustos, competitividade. E excessos. Mas a vida pulsa, os desejos se manifestam, ainda que não possam ser duradouros. É de tudo isso que o filme fala, em personagens emotivamente fortes e impactantes, que fizeram emocionar às lágrimas o presidente do júri do Festival de Cannes, Pedro Almodóvar. Ele sempre trabalhou com essa temática, mas num registro diferente, em que a compreensão, a solidariedade e o humor encontravam guarida e davam um respiro à situação retratada. Esses elementos também estão presentes em “120 Batimentos por Minuto”, mas são minoritários e a luta política se sobrepõe a tudo. Chama atenção no filme o contexto fortemente opositor entre a organização da sociedade civil, o governo, os laboratórios e as seguradoras. A realidade brasileira do período foi, certamente, menos conflitiva e alcançaram-se grandes avanços na prevenção e no tratamento da Aids, com a disponibilização universal dos medicamentos alcançando a todos. A ação das ONGs e do Estado resultou em sucesso no controle da epidemia e as ações educacionais prosperaram, detendo o quadro apocalíptico que muitos pintavam. Trabalhei bastante nessa área de prevenção, naquele período, e posso aquilatar que os avanços eram reais. Tanto que me preocupa, hoje, o retrocesso que estamos experimentando, tentando retornar a valores morais do século 19, em pleno século 21. Parece que temos de voltar a proclamar a necessidade do uso da camisinha, da discussão das relações de gênero e da diversidade sexual, como se isso fosse uma coisa nova. Será que a sanha por cortes no tamanho do Estado também vai atingir as políticas de saúde bem sucedidas do Brasil nesse terreno? É bom que o cinema trate do assunto com clareza, como faz “120 Batimentos por Minuto”. É hora de avançar, nunca de retroceder.

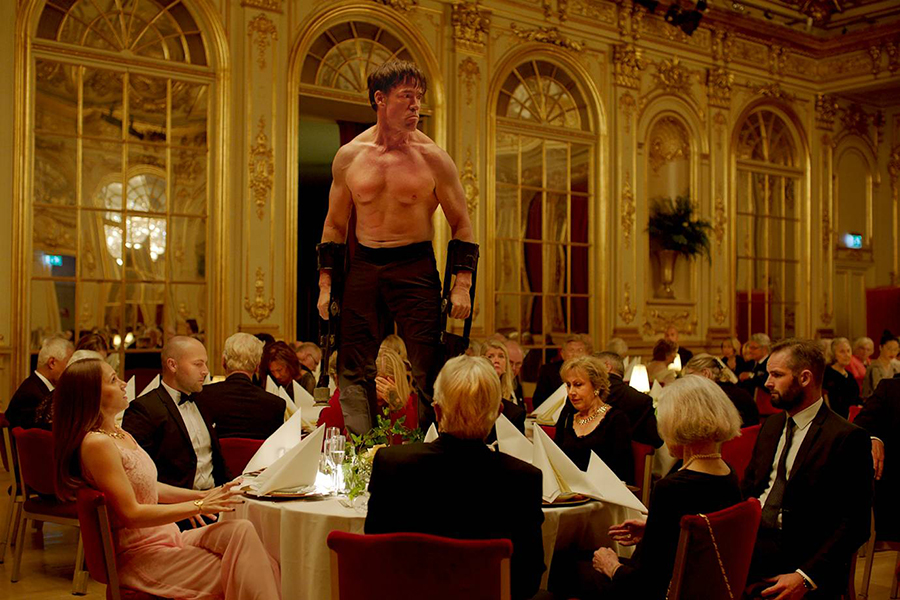

The Square simplifica o que Buñuel já transformou em clássicos

Nas premiações em festivais, “The Square – A Arte da Discórdia” vem se mostrando imbatível. Venceu a Palma de Ouro deste ano em Cannes, foi considerado o melhor de 2017 no European Film Awards e será o provável favorito ao Oscar de Filme Estrangeiro, mas toda essa festividade não esconde as contradições que o filme oferece. Na sessão prévia para os jornalistas havia uma parte entusiasmada saudando como obra-prima, assim como um grupo se reservava o direito de fechar a cara e sair do cinema em silêncio. Nem tanto o céu, nem tanto o inferno. “The Square”, em princípio, funciona bem como sátira da crise de valores políticos sociais e culturais que andam assolando nosso mundinho, mas, no decorrer, o que parece incisivo, descamba para o usual. Como muito do que é produzido hoje, o filme é oportunista e conveniente. Oportunista, porque trata o mal-estar europeu em lidar com o drama dos refugiados como se fosse um “case” publicitário, e conveniente pelo modo como ligeiramente escamoteia a questão social para centrar-se no papel que a arte adquiriu dentro dos museus no século 21. Está tudo interligado? Não, cada assunto merece uma discussão à parte. O diretor sueco Ruben Östlund, que antes criou outro sucesso, “Força Maior” (2014), sobre uma avalanche nos Alpes, agora desloca sua atenção para mais perto de casa. “The Square” desenvolve-se em Estocolmo, onde um curador do museu, Christian (Claes Bang), manobra suas exposições na vanguarda da arte moderna. É um sujeito fino, suave, e o filme é projetado para desconstruí-lo. Perto do começo, ele é roubado e se diverte com o fato de ser feito de bobo. Duas horas depois, Christian se arrasta no meio da chuva, vasculhando sacos de lixo quase como um mendigo. O título refere-se a um trabalho instalado no pátio do museu: um pequeno quadrado vazio delimitado por uma luz de neon. Na placa, a artista refere-se a obra como “um santuário de confiança”, onde quem entrar, deve compartilhar direitos e obrigações iguais. Parece um pouco vago? O que um quadrado vazio é capaz de ativar no público? A conceito em si é de grande beleza. É um quadrado no chão, mas podia ser um papel em branco, um cartaz, uma tela de cinema. O diretor Östlund usa os limites da figura geométrica, para demonstrar como se comporta o pacato cidadão do século 21. Na visão de Östlund, pensamos de uma forma, mas agimos de outra, muito diferente. O idioma que descreve a instalação sugere que o estado natural da humanidade tende para o equilíbrio e a justiça – ou que estes podem pelo menos ser alcançados como ideia. Mas quando esse pensamento é levado para o mundo real, é claro, o caos ocorre e, através de suas vinhetas um tanto calculadas, que a trama avança. Seja por meio de uma cena de encontro sexual onde um preservativo usado torna-se uma questão de disputa e desconfiança impagáveis, ou numa discussão da diretoria do Museu, onde a todo momento se fala em arte, mas quase ninguém parece interessado no produto, e sim em debater sua repercussão. Christian pensa em si mesmo como uma pessoa decente e justa. Mas sua visão de si mesmo é seletiva. Quando ele está se sentindo bem, ele dá dinheiro aos mendigos; Quando está preocupado e distraído, ele os ignora. Ele é um progressista boa praça e justo em teoria, mas quando as pessoas menos privilegiadas que ele cometem a injustiça de enfrentá-lo, ele se irrita e esbraveja. No fundo, sua preocupação maior reside em administrar os grupos de pressão que giram em volta, as panelinhas, para manter seu status quo. Que o ator Claes Bang consiga transformar este protagonista num sujeito encantador, mesmo que o filme interrogue seu privilégio e sua própria natureza, certamente é uma conquista. Outro ponto admirável e que rende bem em “The Square” é o potencial de encenador de Östlund. O diretor tem um domínio de quadro, de tempo, de comicidade fabulosos. É muito estimulante como ele associa imagens de “quadrados” no filme todo, até mesmo a espiral de uma escada, a certa altura, sugere que o personagem está preso num cercado. Östlund também tem uma predileção para criar cenas provocativas, que alguns espectadores vão adorar. Seus alvos maiores são os limites da correção política e a pompa pequeno burguesa. O ataque mais delicioso que desfere, acontece num jantar de gala de museu. O evento é interrompido por um homem que finge ser um primata (interpretado por Terry Notary, o dublê americano que viveu o macaco Rocket na trilogia “Planeta dos Macacos”). A experiência primeiro é tomada por todos como divertida mas, eventualmente, o artista extrapola os limites e, então, as pessoas furiosas, esquecem-se dos bons modos e partem para espancá-lo com selvageria. A cena reitera algumas das questões-chave no coração de “The Square”: quando deixado para seus próprios dispositivos, a humanidade encontra equilíbrio ou se desintegra em agressores? Ou numa sociedade moderna, onde se estabelece a fronteira da civilização? Claro, nada disso é novo. Luis Buñuel desferiu ataques muito mais obscenos a tradição em seus clássicos “O Anjo Exterminador” (1962) e “O Discreto Charme da Burguesia” (1972). “The Square” tem uma maneira incrivelmente clara e simplificada de fazer as mesmas perguntas.

Vencedor da Palma de Ouro, The Square discute o que é arte no mundo atual

Em 1917, o dadaísta Marcel Duchamp colocou num museu uma das suas mais famosas obras, A Fonte, que nada mais era do que um urinol virado de cabeça para baixo. Considerado polêmico por muitos na época, este ato suscitou diversas discussões acerca da natureza da arte e do papel do artista – discussões que perduram até hoje. O filme sueco “The Square – A Arte da Discórdia”, grande vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes 2017, retoma essa percepção polêmica da arte, por meio uma abordagem bem-humorada, criticando de maneira ávida não apenas aqueles que produzem arte, mas também quem a aprecia e, principalmente, aqueles que a expõe. Escrito e dirigido por Ruben Östlund (do ótimo “Força Maior”), o longa-metragem acompanha a rotina de Christian (Claes Bang), o curador de um conceituado museu que se prepara para receber uma exposição intitulada The Square (o quadrado). Visando atrair um grande público para a exposição, o museu realiza coquetéis para convidados da alta sociedade – que parecem mais interessados na comida do que no conteúdo da exposição – e contrata dois jovens publicitários “especializados” em marketing digital – que querem, a qualquer custo, criar um conteúdo viral. Desta forma, a exposição surge apenas como uma desculpa para que possamos conhecer melhor a rotina daqueles indivíduos. Vivendo no alto de um pedestal de arrogância, Christian defende as peças que expõe como sendo a “arte de hoje”, ou até mesmo a “arte do futuro”. Sua erudição, porém, é uma fachada, já que logo no início ele não consegue sequer explicar à jornalista americana Anne (Elisabeth Moss) o significado de um texto que ele próprio escreveu. Já em outro momento, ele sugere remontar uma peça danificada, ignorando completamente a “aura” da arte e o fato de ela ser a expressão única e inimitável do artista. Ou seja, essas supostas “pessoas cultas” viram alvo do humor sagaz do cineasta, uma vez que elas habitam um mundo próprio, longe da realidade. Permitindo-se bizarrices como levar um cachorro ao local de trabalho ou invadir um castelo durante uma noite de bebedeira, os habitantes desse universo paralelo vivem num mundo muito diferente do restante da população, em especial daqueles menos favorecidos. São mundos distintos, que não se misturam. E o diretor expõe essa diferença ao mostrar como a população nem quer entrar em alguns espaços do museu ou só entra para tirar selfies ao lado das peças, ou ainda ao destacar a dificuldade de um faxineiro para limpar o ambiente de uma exibição feita de montes de sujeira. Quanto mais baixa for a condição social, menos visível o povo se torna para essa alta sociedade, e é preciso um esforço muito grande para ser notado pelos cidadãos “importantes” – o homem com Síndrome de Tourette que atrapalha uma entrevista é um exemplo irônico disso. Assim, embora o garotinho que exige um pedido de desculpas após ter sido acusado injustamente de roubo receba um mínimo de atenção, os mendigos que se enfileiram nas calçadas são ignorados até mesmo pela população mais simples, pois ninguém repara naquele que está abaixo na escada social. O arco dramático do personagem principal se completa quando ele começa a notar essas pessoas. Christian é visto como um sujeito pedante durante quase toda a projeção, e Östlund destaca isso por meio dos pequenos detalhes, como ao mostrá-lo ensaiando um discurso de tal forma que este pareça improvisado, vestindo as luvas antes de cometer um “delito” ou quando, durante o sexo, seu olhar foge do rosto da garota e foca no lustre do teto. Mas quando as coisas começam a fugir do seu controle, ele sai da sua zona de conforto e sua figura até então inabalável, como uma estátua de mármore, torna-se confusa e sem nexo, tal qual aquelas peças que ele exibe em seu museu. Apesar de essa “redenção” soar um pouco exagerada, como a tentativa de trazer humanidade a um ser inanimado, é preciso levar em conta que até mesmo quando o protagonista tem que – literalmente – se arrastar pelo lixo, o cineasta enquadra essa cena de tal maneira que parece ter se inspirado no conceito de “estetização da pobreza” – o que, por sua vez, é algo bastante elitista. Assim, “The Square – A Arte da Discórdia” apresenta um olhar ácido sobre o mundo da arte e seus habitantes. E se sua crítica social parece um pouco didática em alguns momentos, isso não o impede de ser um excelente longa, pois as discussões que suscita vão além do que é dito no filme e estão presentes no mundo da arte há muito tempo – e no mundo real, como demonstram manchetes sobre performances de homens nus no Brasil.

Woody Allen cansa o público com sua Roda Gigante

Cinema é uma Arte produzida em conjunto por um imenso grupo de pessoas, e a chance de algo se perder no meio do processo (por descuido, má sorte ou incompetência) é enorme. Woody Allen sempre fala isso quando relembra filmes antigos validando que a obra que está produzindo é, na maioria das vezes, boa no papel, mas toda sorte de infortúnios acontece entre a ideia e a produção resultando em um produto final muitas vezes insatisfatório. “Tive muita sorte com ‘Match Point’”, ele disse certa vez. “Tudo o que costumava dar errado num filme, deu certo nesse. Todas as decisões tomadas, não só por mim, mas por todo mundo, funcionaram. Não sei se um dia consigo repetir isso ou fazer um filme tão bom”, comentou sobre sua obra prima no século 21, um comentário que, ao contrário, serve para explicar o equivoco de “Roda Gigante”. Desde que lançou “Um Assaltante Bem Trapalhão”, seu filme de estreia, em 1969, que Woody Allen marca presença nos cinemas ao menos uma vez por ano. Com exceção de 1970, 1974 e 1981, todos os outros anos entre 1969 e 2017 tiveram Woody Allen nos cinemas (e o projeto de 2018, inclusive, já foi filmado e se chama “A Rainy Day in New York”), resultando em uma filmografia vastíssima que traz tanto momentos de genialidade (“Noivo Neurótico, Noiva Nervosa”, “Manhattan”, “Tiros na Broadway”, “Hannah e Suas Irmãs” e “Crimes e Pecados” formam um Top 5 involuntário) com desleixos tolos (“Igual a Tudo na Vida”, “O Escorpião de Jade”, “Scoop”, “Você Vai Conhecer o Homem dos Seus Sonhos” e “Neblina e Sombras”) insinuando a ideia de que, muitas vezes, Woody não se dedica tanto ao processo no set (e ele é o primeiro a assumir isso) deixando a mercê da sorte o resultado final da produção. Às vezes dá certo. Outras… 40 anos depois, “Roda Gigante” se conecta com “Noivo Neurótico, Noiva Nervosa” numa citação deliciosa que rememora Alvin Singer, o personagem que se apaixona por Annie Hall (que dá título em inglês ao filme de 1977) e cresceu em uma casa no meio do parque de diversões de Coney Island, nos anos 1950. De forma semelhante, é numa casa sobre o estande de tiro ao alvo com a roda gigante tampando a visão do oceano que vive Richie (o ruivinho Jack Gore), um garoto filho da garçonete (e ex-atriz) Ginny (a esplendorosa Kate Winslet), uma mulher que se apaixonou por outro homem e viu seu casamento ruir, mas encontrou e se juntou a Humpty (Jim Belushi, excelente), o operador do carrossel do parque que é pai de Carolina (Juno Temple), uma moça sonhadora que se casou com um gangster, o entregou em um acordo de delação e agora está jurada de morte. A este quarteto se junta Mickey (um tedioso Justin Timberlake), o romântico escritor que trabalha como salva-vidas na praia e narra a história. Um dos equívocos de “Roda Gigante” é utilizar Justin Timberlake como narrador – nada contra o cantor, aliás, ele esteve ótimo em “A Rede Social” (2010), mas aqui somente tirou vida da trama. Woody já havia aplicado “peça” semelhante em seu público: em “Vicky Cristina Barcelona” (2008), por exemplo, Scarlett Johansson e Penélope Cruz distraem a atenção da audiência enquanto a alma do filme estava em Rebeca Hall. Funcionou. Em “Roda Gigante”, porém, Mickey narra o drama de verão (sim, eis mais um drama na carreira de Woody) de maneira vazia e escapista, e mesmo com a história não sendo sobre ele e sim sobre Ginny Rannell, o fato da química entre Justin Timberlake e Kate Winslet ser algo próximo ao Polo Norte esvazia a atuação de ambos, ainda que Kate consiga entregar uma atuação digna das estatuetas de Oscar, Grammy e Emmy que mantém na estante de sua casa. Outro ponto divergente em “Roda Gigante” é a fotografia do italiano Vittorio Storaro, que já havia iluminado de dourado “Café Society” (2016) e assina também o vindouro “A Rainy Day in New York” (2018). Fotógrafo magistral detentor de três Oscars (por nada menos do que “Apocalypse Now”, “Reds” e “O Ultimo Imperador”), Storaro trouxe para “Roda Gigante” o excesso de cores que marcou um dos maiores fracassos da carreira de Francis Ford Coppola: o cult kitsch “O Fundo do Coração” (1982). E este excesso de cores, que simboliza a constante mudança de luzes do parque de diversões, briga por atenção com as longas falas do roteiro, boa parte delas estranhamente sem nenhum aconchego sonoro, o que resulta em diálogos teatralizados e caricaturais que, infelizmente, cansam. E talvez não exista pecado maior na sétima arte do que cansar o espectador. Há uma boa história em “Roda Gigante”, mas ela não foi transportada para a tela. Falta densidade e tensão ao drama de Ginny, algo que Kate Winslet se esforça sozinha para entregar e em muitos momentos do filme até consegue, mesmo com o embaraço de um ator escada fraco (Timberlake) e das luzes exageradas de Storaro, mas é pouco para salvar o drama de integrar o escalão mais baixo da cinebiografia de Woody Allen – ou mesmo levar a atriz ao Oscar. Retomando a análise certeira de Woody Allen citada no primeiro paragrafo, “certas coisas sempre dão um trabalhão num filme – encontrar os atores certos, fazer concessões em certos papeis, o clima colaborar – e tudo isso simplesmente funcionou (em ‘Match Point’)”. Em “Roda Gigante”, pelo contrário, deu tudo errado. Que venha o próximo.

O Rei do Show é um musical bonito, cafona, mas pouco espetacular

A cota de filmes musicais poderia ser maior, levando em consideração o sucesso de “La La Land”. Mas só “O Rei do Show” conseguiu uma vaga fácil no Globo de Ouro 2018 devido a este aspecto. “O Rei do Show” até tem dois compositores do filme de Damien Chazelle. Mas acontece que Benj Pasek e Justin Paul não fizeram as belas canções do longa premiado com seis Oscars, apenas as letras. E isso faz alguma diferença, pois as canções do musical deste ano, por mais que sejam grudentas, não são tão especiais. Ainda assim, não dá para negar a beleza da produção do filme do estreante Michael Gracey, vindo da publicidade para o cinema. Também não incomoda tanto a história simplória. Em geral, as histórias de musicais são simples mesmo. O que importa é o modo como essa trama é contada a partir de um bom conjunto de canções que deveriam emocionar. E é aí que começam os problemas. “O Rei do Show” busca uma sonoridade mais contemporânea que “La La Land”, mas acaba por se inspirar no que de pior há na música pop atual. Ou seja, aquele tipo de música que costuma ser cantada em programas de calouros, que valorizam mais a extensão vocal do que qualquer outra coisa. Assim, a cafonice dá o tom e a melodia do filme, que conta uma história até bastante curiosa: a trajetória de P.T. Barnum, vivido por Hugh Jackman. Vindo de família muito pobre, mas apaixonado por uma menina rica de sua cidade, ele cresce, consegue se estabelecer financeiramente e leva a garota (Michelle Williams) consigo, para desgosto do pai dela. A ideia de construir um circo com pessoas singulares, que eram vistas como aberrações por boa parte da população, surgiu quando ele viu um anão atravessando a rua. E é curioso como esse tema se tornou tabu com a passagem do tempo, já que vender pessoas pelos seus “defeitos” ou singularidades tornou-se politicamente incorreto – o que já foi colocado em filmes que denunciam a exploração perversa de tipos físicos, como o clássico “Homem-Elefante” (1980) e o mais recente “Vênus Negra” (2010). Até a exibição de truques de animais sob chicote, como era tradição nos circos, é praticamente escondida na nova produção. São assuntos delicados. Mas o filme busca encontrar uma forma de abordá-los. A principal justificativa é mostrar essas pessoas como se fossem especiais, no melhor sentido da palavra, além de dignas de aplausos, mesmo não sendo muito bem-vistas pelo crítico de teatro que teima em alfinetar o espetáculo de Barnum. Há ainda algumas subtramas capazes de envolver, como a da paixão do ator de teatro vivido por Zac Efron (que deveria se concentrar apenas em comédias mesmo) pela trapezista (Zendaya). Mas a mais importante é a que envolve a mulher considerada melhor cantora da Europa, Jenny Lynd, vivida por uma deslumbrante Rebecca Ferguson. E ela é desperdiçada. Ferguson, aliás, está tão atraente e cheia de brilho que nem precisa se esforçar muito para parecer mais interessante do que a esposa de Barnum – o que aconteceu com Michelle Williams, que vive estampando agora um sorriso sem graça? Ela sempre foi assim ou foi piorando? Acontece que o filme não explora o perigo do adultério de Barnum. Há um pouco (muito pouco) de tensão no ar, mas o roteiro de Jenny Bicks (“Rio 2”) e Bill Condon (“A Bela e a Fera”) prefere brincar com clichês manjados. As canções, em vez de ajudar, entrecortando as cenas dramáticas, acabam por estragar o clima ainda mais. E é nesta toada que “O Rei do Show” busca se firmar como o musical do ano, num ano em que sua única concorrência foi “A Bela e a Fera”, esquecido até pelo Globo de Ouro.