Sylvio Lanna, ícone do cinema marginal brasileiro, morre aos 79 anos

Diretor de "Sagrada Família" deixa legado de inovação e experimentação no cinema nacional

Estrela de “X” e “Pearl”, Mia Goth diz se inspirar em sua avó brasileira, a atriz Maria Gladys

A atriz Mia Goth, que virou a nova “scream queen” com o sucesso dos terrores “X – A Marca da Morte” e “Pearl”, revelou que se inspira muito em sua avó, a brasileira Maria Gladys. Considerada por muitos a musa do cinema marginal, Maria Gladys estrelou filmes famosos de Júlio Bressane, Rogério Sganzerla e Neville de Almeida, como “O Anjo Nasceu” (1969), “A Família do Barulho” (1970), “Sem Essa, Aranha” (1970) e “Mangue Bangue” (1971), e continuou atuando no cinema até recentemente – a comédia “Duas de Mim” foi seu último trabalho em 2017. Quando questionada pela Cultured sobre uma “fonte de inspiração inesperada”, a estrela inglesa rasgou elogios para a avó brasileira. “Tem de ser minha vovó, minha avó brasileira, que também é atriz no Brasil. Ela tem uma vida incrível, passou por muita coisa e sempre me encorajou a expandir meu universo o máximo possível. Acho que ela é incrível”, disse Mia. Veja o depoimento abaixo.

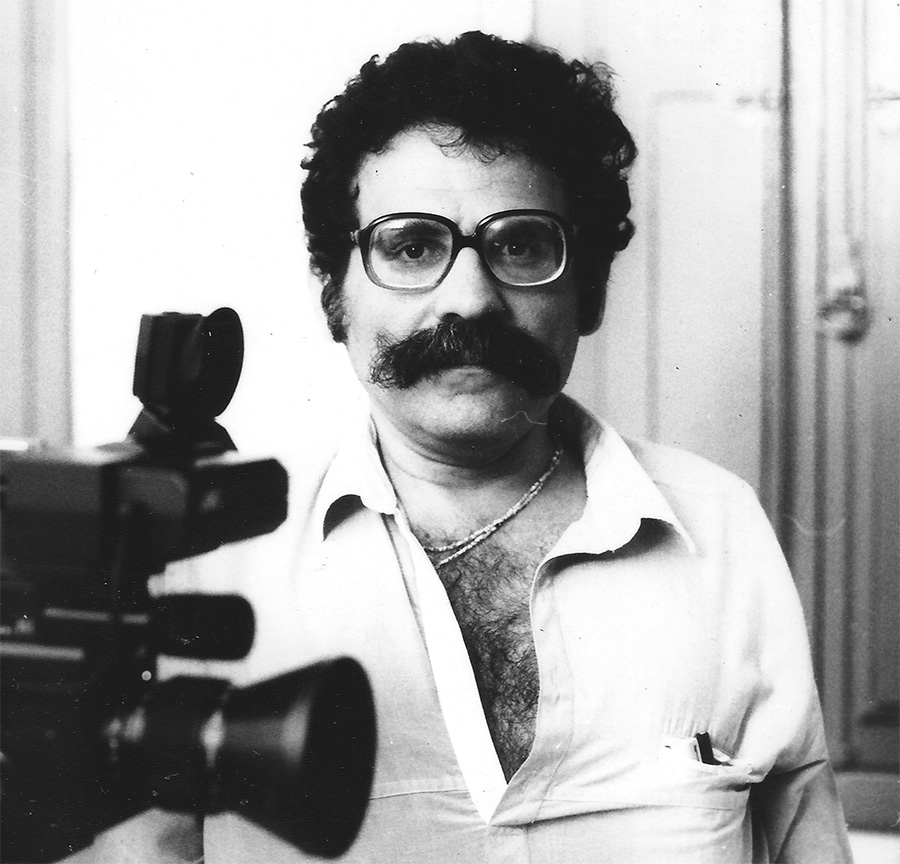

Luiz Rosemberg Filho (1945 – 2019)

O cineasta Luiz Rosemberg Filho morreu na madrugada deste domingo (19/5), no Rio de Janeiro, aos 75 anos, em decorrência de complicações de uma cirurgia. Associado à produção do chamado cinema marginal — ou cinema de invenção, como chegou a ser redefinido – , Rosemberg foi responsável por clássicos como “Jardim das Espumas” (1971), “A$suntina das Amérikas” (1976) e “Crônicas de um Industrial” (1978), que foi proibido pela ditadura de representar o Brasil no Festival de Cannes. “Ele era um cara único no cinema brasileiro, os seus filmes eram muito diferentes de tudo que se vê. Sempre um cinema muito crítico em relação à sociedade, ao nosso Brasil, ao capitalismo, à TV. Talvez a principal característica dele como realizador e como pessoa fosse a liberdade. Seus filmes eram muito livres, tudo podia”, disse o produtor Cavi Borges, que trabalhou com Rosemberg em suas produções mais recentes, em entrevista ao jornal O Globo. Mesmo com a censura no período da ditadura e o desinteresse do circuito comercial em suas obras, o cineasta criou uma filmografia rica, numerosa e diversificada. Rosenberg fez ao todo 45 filmes, dos quais 11 foram longas e 34 curtas. Entretanto, a maioria enfrentou problemas para chegar ao público, e muitos só conseguiram ser exibidos pela primeira vez numa retrospectiva da carreira do cineasta em 2015, em comemoração aos seus 70 anos de idade. Na ocasião, o diretor refutou o rótulo de cineasta “marginal”. “É um nome malicioso para denegrir a imagem de quem lutou por um cinema não oficial”, declarou. Apesar disso, sua carreira ficou realmente à margem das salas de cinemas. Tanto que um de seus filmes chegou a ser considerado “perdido”. “Imagens” (1972), a obra mais radical da carreira do diretor, foi reencontrado apenas recentemente na França, comprovando sua coragem para atacar a repressão no auge da ditadura militar. Ironicamente, a abertura democrática apenas aumentou o distanciamento de seu estilo experimental dos interesses do mercado. Ele não lançava um longa desde “O Santo e a Vedete”, de 1982, um pouco antes da tal retrospectiva. Mas nos últimos anos viu seu nome tornar-se cultuado entre cinéfilos e isso alimentou seu desejo e lhe deu energia para voltar a filmar. Fez “Dois Casamentos” em 2014, “Guerra do Paraguay” em 2017, “Os Príncipes” em 2018, que até agora só foi exibido no Festival Cine PE, e ainda deixou um filme inédito, “O Bobo da Corte”, finalizado poucos dias antes de ser internado na Clínica São Vicente, onde veio a falecer.

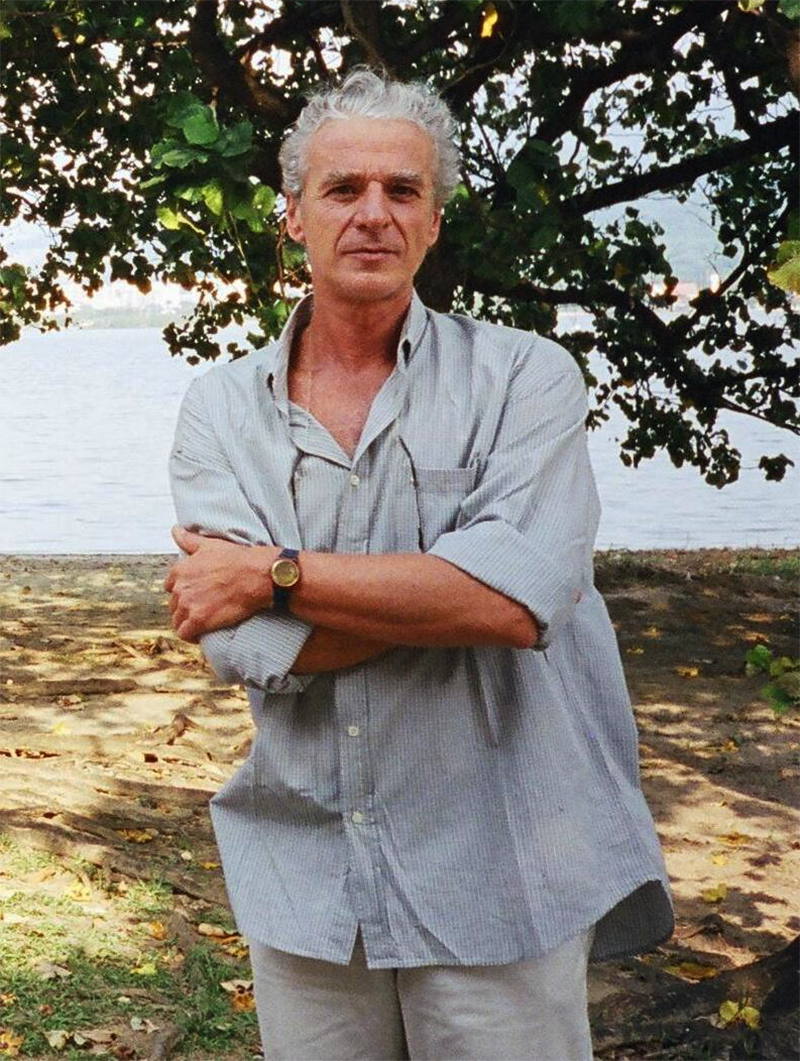

Andrea Tonacci (1944 – 2016)

Morreu o cineasta Andrea Tonacci, um dos principais nomes do cinema marginal brasileiro. Ele faleceu na sexta-feira, vítima de câncer no pâncreas. Tonacci nasceu em Roma, na Itália, em 1944, e se mudou com a família para São Paulo aos 10 anos. Fez sua estreia no cinema com o curta “Olho por Olho” (1966), feito na mesma época e com a mesma equipe de “Documentário”, de Rogério Sganzerla, e “O Pedestre”, de Otoniel Santos Pereira. Seu primeiro longa, “Bang-Bang” (1971), com Paulo Cesar Pereio numa máscara de macaco, se tornou um marco do cinema marginal brasileiro, como ficou conhecida a geração contracultural, que reagia ao intelectualismo exacerbado do Cinema Novo. A ditadura militar não distinguia entre os dois movimentos e tratava de dificultar a exibição por igual. Por isso, o filme teve carreira restrita a cineclubes no Brasil, mas acabou escolhido para a prestigiada Quinzena dos Realizadores do Festival de Cannes. Rodada em Belo Horizonte, a obra trazia Pereio mascarado e delirante, em fuga de sujeitos estranhos, e pode ser interpretada como alegoria à falta de saídas diante da ditadura. Ele também provocou a ditadura com o curta “Blábláblá” (1968), em que o ator Paulo Gracindo vivia um ditador demagógico. Mas não demorou a abandonar as alegorias para mostrar o que realmente acontecia no país, aproximando-se da linguagem documental e se especializando em temas da cultura indígena. Em curto período, ele dirigiu filmes como “Guaranis do Espírito Santo” (1979), “Os Araras” (1980) e “Conversas no Maranhão” (1977-83). Nos anos 1990, fez apenas um documentário sobre a “Biblioteca Nacional” (1997) para ressurgir com força na década seguinte com seu filme mais impactante, “Serras da Desordem” (2006), que resgata a história do massacre da tribo Awá-Guajá nos anos 1970 na Amazônia, a partir do ponto de vista de um sobrevivente. Combinação de documentário com ficção, o longa venceu os prêmios de Melhor Filme, Direção e Fotografia no Festival de Gramado. E recentemente entrou na lista dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos, elaborada pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine). O último filme de Tonacci foi “Já Visto Jamais Visto” (2014), no qual o cineasta revisita suas memórias com registros inéditos de imagens de família, viagens, projetos inacabados, etc. No começo do ano, ele completou o balaço com uma homenagem e retrospectiva no Festival de Tiradentes, em celebração aos seus 50 anos de carreira.

Ralé oferece alegria como alternativa

“Ralé” é cinema alternativo, libertário, na contramão das tendências conservadoras e moralistas que parecem estar vencendo batalhas importantes no momento atual brasileiro. É, portanto, muito bem-vindo para reforçar a ideia de que já avançamos o suficiente para não poder mais aceitar retrocessos. A começar da questão do desejo, do amor e do casamento gay, que tem amplo destaque no filme. O casamento dos personagens Barão e Marcelo é uma espécie de fio condutor da trama, motivo de alegria e festa, ensejando manifestações claras e explícitas de afetividade e tesão. Assim como eles, outros personagens se expressam com a mesma desenvoltura, sem amarras ou falsos pudores. Não é só isso, o filme celebra a natureza, o espírito e a poética amazônica, a busca constante da liberdade e até a ayahuasca dos rituais do Santo Daime e da União do Vegetal. Não tanto pelo caráter religioso, mas por poder vê-la sem o estigma da droga. Já a maconha, estigmatizada socialmente ou não, é parte integrante e natural da vida dessas pessoas. Sem grilos. A natureza também se faz presente na cidade, numa sequência em que uma chuva muito forte alaga ruas e destrói um guarda-chuva, algo já corriqueiro nos nossos dias. A cena é bonita e serve de alerta e contraponto. Sem dramas ou vítimas, com suavidade. Os personagens riem, se divertem, dançam, cantam. E a música brasileira é parte importante dessa grande celebração que é a vida, digamos, marginal. Isso para ficar num termo que remete a um cinema caro à diretora Helena Ignez. São muitas sequências belas, ousadas, provocadoras, talvez, mas cheias de vitalidade e de crença na capacidade dos indivíduos de experimentar o sentido real da liberdade. É, nesse sentido, um filme de alto astral. O elenco é maravilhoso para a proposta da obra de Helena Ignez. Ney Matogrosso se entrega ao papel de modo pleno e ainda canta divinamente, como de costume. Zé Celso Martinez, da mesma forma, completamente solto e à vontade. E também canta e se acompanha ao piano. Djin Sganzerla e Simone Spaladore estão ótimas. Gente do teatro alternativo, como Mário Bortolotto e Marcelo Drummond, além da própria Helena Ignez, fazem participações importantes. Os personagens se confundem com os atores, que são, em larga medida, muito próximos deles mesmos. Ficção documental é o tom, já que não há uma história a contar, mas coisas legais a fazer. E que eles fazem com a maior naturalidade do mundo. Ou, pelo menos, assim parece. Há espaço para tanta soltura, tanto descompromisso, tanta liberdade e diversidade nesses tempos tão tensos, de crises, conflitos e guerras para todo lado? Por que não? Cada um busca os seus caminhos onde pode se encontrar. Uns, nos prédios envidraçados dos escritórios, outros, na selva amazônica. Talvez embalados pela mesma e rica música popular brasileira, que de Luiz Gonzaga a Ney Matogrosso acompanha sonhadores de todos os tipos. A seleção musical, que a própria diretora escolheu para o filme, é preciosa. De fato, a realização toda é muito boa.