Francine York (1938 – 2017)

Morreu a atriz Francine York, que participou de diversas séries clássicas, enfrentando até Batman na TV. Ela tinha 80 anos e faleceu na sexta (6/1) num hospital em Van Nuys, na Califórnia, após uma longa batalha contra o câncer. Nascido em Aurora, uma cidadezinha mineira de Minnesota em 1938, York disputou concursos de beleza e trabalhou como showgirl antes de virar modelo em comerciais de carros, no final dos anos 1950. Sua estreia na ficção foi num pequeno papel de recepcionista num episódio da série “Rescue 8”, de 1959. A maior parte de sua carreira foi composta por figurações na TV e no cinema. Uma dessas ocasiões foi um papel descrito como “sexy girl” em “Detetive Mixuruca”, comédia estrelada por Jerry Lewis em 1962. A pequena participação foi suficiente para Lewis convencer o estúdio a contratá-la para aparecer de seus próximos cinco filmes, entre eles sua melhor comédia, “O Professor Aloprado” (1963), em que York viveu uma estudante universitária. Logo, ela se viu contracenando até com Elvis Presley, no filme “Cavaleiro Romântico” (1965). Mas estes papeis em comédias de sucesso mal lhe permitiam falar em cena. Ela só foi conseguir destaque em filmes trash, alguns dos quais ganharam culto como “Wild Ones on Wheels” (1962), em que foi vítima de uma gangue de motoqueiros, “Mutiny in Outer Space” (1965), como capitã de uma nave espacial, e “The Doll Squad” (1973), no qual liderou uma equipe de espiãs internacionais. Pouco vistos na época, os filmes B não a transformaram em estrela. Mas ajudaram a popularizá-la no casting de TV, transformando York numa das figurantes favoritas dos estúdios televisivos. Ela participou de dezenas de séries clássicas, de “Os Intocáveis” a “Jeannie É um Gênio”, até começar a se destacar com aparições marcantes: como a alienígena Niolani em “Perdidos no Espaço”, como a deusa Vênus em “A Feiticeira”, como Miss Amanda Agnew, a parceira recorrente de Robert Wagner na série “O Rei dos Ladrões”, e principalmente como Lydia Limpet, capanga do vilão Traça (Roddy McDowell) na série “Batman”. Estes papéis foram o auge de sua carreira, mas mesmo pequenos marcaram a infância de gerações de fãs. Curiosamente, mesmo sem fazer grande sucesso, ela nunca se aposentou, aparecendo até como a sogra de Nicolas Cage no filme “Um Homem de Família” (2000). As figurações continuaram até recentemente, em séries como “Lois & Clark – As Novas Aventuras do Superman”, “Barrados no Baile”, “Las Vegas”, “O Rei do Queens”, “No Calor de Cleveland” e “Projeto Mindy”. No ano passado, ela participou do fanflic “Star Trek: Progeny” e estava dando os retoques finais em sua biografia quando morreu.

Om Puri (1950 – 2017)

Morreu o ator indiano Om Puri, que atuou em mais de 300 produções, entre elas o épico “Gandhi” (1982) e o sucesso recente “A 100 Passos de um Sonho” (2014). Ele faleceu nesta sexta-feira (6/12) aos 66 anos, vítima de um ataque cardíaco em sua casa em Mumbai. Om Puri estreou no cinema nos anos 1970 em um filme em idioma marathi, antes de alcançar a fama mundial com grandes sucessos de Bollywood, falados em hindi, a principal língua da Índia. Também participou de alguns filmes paquistaneses que geraram controvérsia em seu país. Mas o público mundial o conhece mais por suas produções ocidentais, incluindo “Gandhi”, o filme biográfico dirigido por Richard Attenborough e protagonizado por Ben Kingsley que venceu oito Oscars em 1983. Ele também atuou em “A Cidade da Esperança” (1992), junto a Patrick Swayze, foi pai da jovem Archie Panjabi na comédia britânica “Tradição É Tradição” (1999) e encarnou o ex-presidente paquistanês Mohammed Zia em “Jogos do Poder” (2007), de Mike Nichols, ao lado de Tom Hanks, Julia Roberts e Philip Seymour Hoffman. Seu último trabalho em Hollywood foi “A 100 Passos de um Sonho” (2014), de Lasse Hallström, como o patriarca de uma família indiana forçada a sair do país por uma tragédia e que, ao atentar se reerguer abrindo seu próprio restaurante, enfrenta o preconceito europeu e Helen Mirren. Ele deixou alguns filmes finalizados, entre eles “Viceroy’s House” (2017), drama histórico sobre o fim do período colonial britânico na Índia, no qual contracenou com Gillian Anderson, Michael Gambon e Hugh Bonneville. As redes sociais homenagearam o ator com muitas declarações de carinho e lembranças de seus êxitos cinematográficos. “Não posso acreditar que um de nossos maiores atores, Om Puri, já não está aqui. Profundamente triste e abalado”, declarou o ator Anupam Kher em um tuíte.

Vida Alves (1928 – 2017)

Morreu a atriz Vida Alves, pioneira da TV brasileira, que deu o primeiro beijo numa novela e também o primeiro beijo gay da história televisiva do país. Ela estava internada num hospital de São Paulo há uma semana e morreu na noite de terça-feira (3/1), após uma falência múltipla de órgãos, aos 88 anos de idade. Mineira de Itanhandu, Vida Amélia Guedes Alves começou no rádio e foi escalada por Walter Forster (1917-1996), então diretor da TV Tupi, para fazer par romântico com ele na primeira novela do país, “Sua Vida Me Pertence”, em 1951. O enredo incluía um beijo, que se tornou histórico. Infelizmente, como não havia videotape, não há registro da cena. Mas ela garantia que foi “beijo técnico”. “Um selinho”, não cansava de repetir. O beijo, por sinal, precisou ser aprovado pelo marido da atriz. Por isso, o único ensaio aconteceu na sala a sua casa, diante do marido, que era amigo de Forster. Mesmo assim, a atriz acabou com fama de beijoqueira, já que também protagonizou o primeiro beijo homossexual da TV brasileira. Aconteceu no teleteatro “Calúnia”, adaptação da peça de Lillian Hellman levada ao ar na mesma Tupi no programa “TV Vanguarda” em 1963, quando ela e Geórgia Gomide se beijaram em cena. Na trama, Vida e Geórgia interpretavam diretoras de um internato para meninas que eram caluniadas por uma estudante que as acusava de serem amantes. O escândalo leva os pais a tirarem as filhas do colégio, até que, falidas, as duas acabam descobrindo que realmente se amavam, terminando a história com um selinho. Desde beijo histórico restou uma foto, que comprova que a TV brasileira já foi mais avançada que Hollywood – o beijo final foi proibido na versão cinematográfica americana, “Infâmia” (1961), com Audrey Hepburn e Shirley MacLaine. A ditadura militar, porém, acabou com esses “modernismos”. Ela trabalhou em novelas da Tupi e da TV Excelsior até 1969, voltando a contracenar com a amiga Geórgia Gomide em “A Outra” (1965), de Walter George Durst. Sua última novela foi “Dez Vidas” (1969), escrita por Ivani Ribeiro e dirigida por Gianfrancesco Guarnieri. Fora do ar, liderou um movimento de defesa da memória da TV brasileira, que envolveu diversos pioneiros e reuniu um acervo precioso a partir de 1995 na associação Pró-TV, que ela fundou. Vida só voltou à aparecer na telinha em 2004, para interpretar a si mesma em “Um Só Coração”, minissérie sobre a história de São Paulo, que também foi seu único trabalho na Globo. Sua trajetória é contada em detalhes na biografia “Vida Alves – Sem Medo de Viver, de Nelson Natalino, lançado em 2013 pela Editora Imprensa Oficial. Ela própria escreveu ainda “Televisão Brasileira: O Primeiro Beijo e Outras Curiosidades” em 2014, narrando a história do começo da televisão brasileira e como eram produzidas as primeiras novelas. A atriz deixa dois filhos, três netos e três bisnetos. A cantora Tiê, uma das netas, deixou uma mensagem nas redes sociais: “Dona Vida Alves fez a passagem. Minha amiga, minha avó, minha parceira, minha musa beijoqueira. 88 anos de muita luz, amor, arte e vida. Vire estrela e descanse em paz. Te amo pra sempre e vou sentir saudades todos os dias.”

Debbie Reynolds (1932 – 2016)

Morreu a atriz Debbie Reynolds, estrela do clássico “Cantando na Chuva” (1952) e uma das atrizes mais famosas da era de ouro de Hollywood. Ela era mãe da também atriz Carrie Fisher (1956-2016), a Princesa Leia da franquia “Star Wars”, que faleceu um dia antes. “Ela agora está com a Carrie e estamos todos de coração partido”, afirmou seu filho, Todd Fisher, à agência Associated Press. De acordo com ele, a morte de sua irmã foi “demais” para a mãe. Reynolds foi hospitalizada às pressas na quarta (28/12) após sofrer uma emergência médica na casa do filho, em Beverly Hills, onde discutia detalhes do funeral de Carrie Fisher. Seus familiares ligaram para os paramédicos, que a levaram para o hospital Cedars-Sinai, onde ficou internada na UTI, após sofrer um AVC (acidente vascular cerebral). Ela não estaria passando bem desde a última sexta-feira (23/12), quando Carrie Fisher sofreu uma parada cardíaca durante um voo de Londres para Los Angeles, que a levou ao hospital e ao falecimento na terça. Nascida Marie Frances Reynolds em El Paso, Texas, a atriz foi descoberta por um caçador de talentos aos 16 anos, enquanto disputava o concurso de Miss Burbank. A contragosto, recebeu seu nome artístico do chefe dos estúdios Warner, Jack Warner, com quem assinou contrato para aparecer em seus primeiros filmes, “Noiva da Primavera” (1948), como figurante, e “Vocação Proibida” (1950), como coadjuvante. Vendo-se sem espaço para crescer no estúdio, ela migrou para a MGM e logo se tornou um dos principais nomes da era de ouro de Hollywood. Foram 20 anos de MGM, mas seu auge se deu logo no início, ao protagonizar, com Gene Kelly, o clássico “Cantando na Chuva” (1952). Considerado um dos melhores musicais de todos os tempos, o filme a catapultou ao estrelato, colocando seu nome na fachada dos cinemas. A jovem logo se tornou a rainha das comédias românticas, fazendo par com os principais astros da época e até com cantores famosos, como Frank Sinatra em “Armadilha Amorosa” (1955), Bing Crosby em “Prece para um Pecador” (1959) e Eddie Fisher em “Uma Esperança Nasceu em Minha Vida” (1956). Ela acabou se casando com Fisher, o pai de Carrie e Todd. Os dois chegaram a formar um dos casais mais famosos de Hollywood, batizados de “namoradinhos da América”. Mas não durou muito. A separação aconteceu em 1959, em meio a um escândalo midiático: Debbie foi trocada por Elizabeth Taylor. À margem ao escândalo, a carreira de Debbie Reynolds continuou de vento em popa, rendendo clássicos como “Flor do Pântano” (1957), “Como Fisgar um Marido” (1959), “A Taberna das Ilusões Perdidas” (1960) e até a obra-prima western de John Ford, “A Conquista do Oeste” (1961). Pelo desempenho em “A Inconquistável Molly” (1964), em que viveu Molly Brown, sobrevivente de uma inundação e do naufrágio do Titanic, ela recebeu sua única indicação ao Oscar de Melhor Atriz – acabou perdendo para Julie Andrews, por “Mary Poppins”. No mesmo ano, fez um de seus filmes mais divertidos, “Um Amor do Outro Mundo” (1964), que influenciou dezenas de produções sobre trocas mágicas de sexo. A comédia dirigida por Vincent Minelli girava em torno de um homem conquistador que era assassinado por um marido ciumento e tinha uma volta kármica como uma loira, sexy, mas atrapalhada Debbie Reynolds, que não conseguia lidar bem com o fato de ter virado mulher e ser cantada pelo melhor amigo (Tony Curtis). Ela ainda estrelou outras comédias marcantes, como “Divórcio à Americana” (1967) e “Lua de Mel com Papai” (1968), sobre casamentos em crise, antes de se dedicar a fazer números musicais em Las Vegas. Foi trabalhando em Las Vegas que Reynolds quitou uma dívida de US$ 3 milhões decorrente do vício de seu segundo marido, o empresário Harry Karl, em jogos de azar. Os dois foram casados de 1960 a 1973. Mas sua relacionamento com Vegas foi bem mais duradoura. Ela chegou a ter um cassino na cidade, onde passou a expor relíquias de filmes hollywoodianos, que colecionou ao longo de sua vida. Durante muitos anos, a atriz teve uma das maiores coleções de memorabilia da era de ouro do cinema americano, que, devido à dificuldade de preservação, acabou vendendo e doando em tempos recentes. Reconhecida pela boa voz de cantora, ela iniciou uma bem-sucedida carreira de dubladora com a animação “A Menina e o Porquinho” (1973), que levou adiante na versão americana de “O Serviço de Entregas da Kiki” (1989), “Rudolph – A Rena do Nariz Vermelho” (1998) e nas séries animadas “Rugrats – Os Anjinhos” e “Kim Possible”, onde tinha papéis recorrentes. A atriz também apareceu de forma recorrente na série “Will & Grace” e entre seus últimos papéis estão participações na comédia “Como Agarrar Meu Ex-Namorado” (2012) e no premiado telefilme “Minha Vida com Liberace” (2013). Em 2015, ela foi homenageada pelo Sindicato dos Atores dos EUA por sua filmografia de 65 anos e, no começo deste ano, recebeu um prêmio humanitário da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas por seu trabalho em prol da conscientização e tratamento de doenças mentais. Ela é uma das fundadoras da instituição de caridade The Thalians. Debbie Reynolds deixa o filho, Todd Fisher, e a neta, a atriz Billie Lourd, filha de Carrie Fisher.

Carrie Fisher (1956 – 2016)

Morreu a atriz Carrie Fisher, que será sempre lembrada como a Princesa Leia Organa da saga “Star Wars”. Ela sofreu um ataque cardíaco na sexta-feira (23/12), durante um voo que ia de Londres para Los Angeles, e chegou a ser levada para um hospital. Mas não resistiu. Na manhã desta terça (27/12), veio a falecer. Filha do cantor Eddie Fisher e da atriz Debbie Reynolds (estrela de “Cantando na Chuva”), que se separaram quando ela era bebê, Carrie estreou como atriz num telefilme de sua mãe, “Debbie Reynolds and the Sound of Children” (1969), com 13 anos de idade. Já nesta época, mãe e filha viviam uma relação conturbada, que Carrie detalhou no livro “Postcards from the Edge”. A obra virou filme em 1990, com o título “Lembranças de Hollywood”, estrelado por Meryl Streep. Disposta a virar atriz, ela estreou no cinema como uma adolescente precoce que seduzia Warren Beatty na comédia “Shampoo” (1975). Em busca de maior destaque, candidatou-se ao teste de uma produção que procurava por atores desconhecidos para lançar uma saga espacial. Como ela conta em sua biografia, foi há muito tempo, praticamente numa galáxia distante. O vídeo, inclusive, pode ser conferido aqui. Carrie tinha 20 anos e precisou emagrecer cinco quilos para conseguir o papel, condição exigida pelo diretor George Lucas. E apesar de viver uma Princesa, recebeu o salário mínimo da categoria, cerca de 500 libras por semana. Mesmo assim, jamais se arrependeu de atuar em “Guerra nas Estrelas” (1977), que a tornou mundialmente famosa da noite para o dia. Ela chegou até a ficar surpresa quando percebeu que virara um símbolo sexual, pois se considerava feia. A fama de atriz sexy foi consequência direta do figurino do terceiro filme da trilogia original, “O Retorno de Jedi” (1983), que em seus minutos iniciais a mostrou com “visual de escreva”, num biquíni metálico. A fantasia se tornou tão popular que a revista Rolling Stone a convidou para fazer um ensaio fotográfico na praia com o biquíni de Leia. O resultado foi uma das capas mais famosas da publicação. E desde então os nerds do mundo inteiro sonham com a Princesa de biquíni. Trinta e dois anos depois, ela voltou a reviver seu papel icônico na continuação da saga. Em “Star Wars: O Despertar da Força”, Carrie ressurgiu não mais como Princesa, mas como a General Organa, heroína da República que ajudou a derrotar o Império. “Foi como se estivéssemos num acampamento. Harrison e eu ficamos um pouco derretidos no set”, disse a atriz na época do lançamento. A atriz não teve outros papéis que atingissem a mesma repercussão, mas apareceu em alguns filmes importantes, como “Os Irmãos Cara de Pau” (1980), no qual viveu a mulher misteriosa que perseguia os Blues Brothers para matar Jake Blues (John Belushi), “Hannah e Suas Irmãs” (1986), um dos melhores filmes da carreira de Woody Allen, e “Harry & Sally: Feitos um para o Outro” (1989), comédia romântica que se tornou cultuada. Ela fez diversas outras comédias nos anos 1980, incluindo duas com Tom Hanks, “O Homem do Sapato Vermelho” (1985) e “Meus Vizinhos São um Terror” (1989). Também apareceu na comédia sci-fi “As Amazonas na Lua”, de Joe Dante, e no mistério “Encontro Marcado com a Morte” (1988), adaptação de Agatha Christie, antes de sumir em papéis cada vez menos importantes a partir dos anos 1990. Acabou virando uma figurante de luxo, vista em produções tão diferentes quanto “Hook: A Volta do Capitão Gancho” (1991), “Austin Powers” (1997), “Pânico 3” (2000) e “As Panteras: Detonando” (2003), e logo se especializou em viver a si mesmo, surgindo como Carrie Fisher nos filmes “Gente Famosa” (2000) e “Mapas para as Estrelas” (2014), além das séries “Sex and the City” e “The Big Bang Theory”, entre outras. Enquanto desaparecia de vista, Carrie passou a acumular outras funções nos bastidores, trabalhando como roteirista de diversas produções, da série “O Jovem Indiana Jones” às cerimônias de entrega do Oscar. Ela também ficou conhecida por debater publicamente seus problemas pessoais, como o transtorno bipolar e o alcoolismo, que transformou numa peça/livro/especial da HBO “Wishful Drinking”, indicado ao Emmy em 2011. Entre seus últimos trabalhos, destacava-se um papel recorrente na série britânica “Catastrophe”. Ela vinha justamente da gravação de dois episódios da 2ª temporada da atração, viajando de Londres para sua casa em Los Angeles, quando sofreu o ataque cardíaco que a matou. Ela ainda deixou finalizada sua participação no filme “Star Wars: Episódio VIII”, sua derradeira aparição numa galáxia distante. E, mais importante, deixa uma filha, Billie Lourd, fruto de seu relacionamento com o empresário Bryan Lourd, que também virou atriz e segue seu legado, como parte do elenco da nova trilogia “Star Wars”.

Liz Smith (1921 – 2016)

Morreu a atriz Liz Smith, que participou do remake de “A Fantástica Fábrica de Chocolate” (2005). Ela faleceu no sábado (24/12), mas os familiares preferiram comunicar o ocorrido depois. A atriz tinha 95 anos e a causa da morte não foi divulgada. Liz ficou conhecida pela série de TV britânica “The Royle Family” (1998-2012). O filme de Tim Burton foi seu principal papel no cinema. Ela interpretou a avó de Charlie, o protagonista, vivido por (Freddie Highmore”). A atriz foi nomeada membro da Ordem do Império Britânico em 2009, mesmo ano que anunciou a aposentadoria após sofrer três derrames. Mesmo assim, reapareceu em dois episódios da série britânica “The Tunnel” em 2013.

Ricky Harris (1962 – 2016)

Morreu o ator e comediante Ricky Harris, que viveu o personagem Malvo na série “Todo Mundo Odeia o Chris”. Ele tinha 54 anos e faleceu na segunda-feira (26/12). Segundo relato de sua mulher, Cindy Ambers, ao jornal The Los Angeles Times, o ator teve um infarto há dois anos. Ricky Harris nasceu em 1962 e atuou também no cinema, em filmes como “Fogo Contra Fogo” (1995), “Tempestade” (1998) e, mais recentemente, “Dope – Um Deslize Perigoso” (2015). Filho de pastor, Harris cresceu em Long Beach. Durante a infância, cantava no coro da igreja ao lado do amigo Calvin Cordozar Broadus Jr., que mais tarde viria se tornar o rapper Snoop Dogg. O músico publicou um vídeo no Instagram em que diz que Harris era seu “grande irmão”. Outro a comentar a morte de Harris foi Tyler James Williams, que interpretava o Chris em “Todo Mundo Odeia…”. “2016 tem sido difícil, cara, e com certeza desferiu outro golpe. Este homem foi um dos caras mais engraçados com quem eu já trabalhei e um dos poucos a entrar em um programa e tratar com respeito um elenco cheio de crianças como atores de talento”, ele escreveu no Instagram, ao lado de uma foto de Harris.

Michèle Morgan (1920 – 2016)

Morreu Michèle Morgan, uma das maiores atrizes francesas do século 20, que deixava os homens de quatro com “os mais belos olhos” do cinema, conforme descreviam inúmeros elogios. Ela tinha 96 anos e faleceu na terça (20/12). Nascida Simone Renée Roussel na data bissexta de 29 de fevereiro de 1920, ela acreditava que era por causa disso que teve carreira tão longa. “Este privilégio de envelhecer quatro vezes mais devagar do que os outros foi o primeiro da longa série de golpes de sorte que tive ao longo da minha existência”, chegou a dizer numa entrevista. Ela começou a filmar aos 16 anos, fazendo figuração em “Vida Parisiense” (1936), de Robert Siodmak, mas após ficar nas sombras em quatro filmes foi surpreendentemente promovida a protagonista em “Mulher Fatal” (1937), sob direção de Marc Allegret, vivendo logo o papel-título, uma bad girl de 17 anos, levada a julgamento por acidentalmente matar seu amante, após já ter tido – escândalo! – quatro amantes antes dele. Sua carreira decolou rapidamente. Allegret aproveitou o sucesso e voltou a dar-lhe um papel precoce em “Veneno” (1938), como amante de Charles Boyer, intérprete de um engenheiro casado, cuja mulher estava grávida. Mas foi o mestre Marcel Carné que a colocou definitivamente no imaginário popular ao escalá-la ao lado de Jean Gabin em “Cais das Sombras” (1938). Considerado uma obra-prima do cinema francês, “Cais das Sombras” girava em torno de um desertor do exército, que encontrava problemas numa cidadezinha. A censura, porém, proibiu Gabin de ser chamado de desertor, e Carné precisou ser criativo para explicar seu estado de fuga. O importante é que todos a quem encontra são moralmente corruptos, exceto um cachorro, que se torna seu amigo, e Nelly, a personagem de Morgan, namorada maltratada de um gângster e vítima de um padrasto abusivo. Depressivo como as neblinas de seu título francês, o filme passa longe do final feliz e mesmo assim se tornou popular, a ponto de ser citado como principal influência de “Casablanca” (1942). É nesse filme que Jean Gabin lhe murmura: “Você têm os olhos mais lindos…” e ela lhe responde: “Me Beija”. A intensidade do olhar cristalino e os cabelos loiros deixaram o mundo inteiro apaixonados. O sucesso de “Cais das Sombras” gerou novas parcerias entre Gabin e Morgan, como “Recife de Coral” (1939) e “Águas Tempestuosas” (1941), mas logo a atriz foi para Hollywood, que naquela época via prestígio em contratar intérpretes europeias, como Greta Garbo, Marlene Dietrich, Ingrid Bergman e Viveca Lindfors. Em Hollywood, ela participou de “E as Luzes Brilharão Outra Vez” (1942), ao lado de Paul Henreid, “O Encontro em Londres (1943), com Alan Curtis, “A Lua a Seu Alcance” (1943), contracenando com ninguém menos que Frank Sinatra, e o clássico absoluto “Passagem Para Marselha” (1944), em que filmou com o astro e o diretor de “Casablanca”, respectivamente Humphrey Bogart e Michael Curtiz. Alguns desses filmes se passavam na França. De modo que ela não chegou necessariamente a “voltar” em 1946, quando Jean Delannoy a escalou na adaptação de André Gide “A Sinfonia Pastoral”, como uma mulher que encanta pai e filho. Por seu desempenho, Michéle Morgan se tornou a primeira intérprete vencedora do prêmio de Melhor Atriz no Festival de Cannes. Ainda mais célebre do que em sua primeira passagem por Hollywood, ela foi entronizada de vez no imaginário como uma femme fatale ao ser escalada em alguns filmes noir, particularmente “O Ídolo Caído” (1948), do mestre do gênero Carol Reed. Na trama, escrita por outro mestre, o escritor Graham Greene, adaptando seu próprio conto original, ela vive a amante que precipita o ciúmes mortal de uma esposa, fazendo-a arriscar a própria vida para conferir a traição do marido, um funcionário da embaixada em Londres, o que conduz a um acidente fatal e desperta a suspeita de assassinato na polícia. Ela retomou a parceria com Delannoy em seus filmes seguintes, todos com grande impacto de público e crítica, como “Encontro com o Destino” (1948), “Amar-te É Meu Destino” (1952), “Falsa Obsessão” (1954) e a antologia “Destino de Mulher” (1954), no qual viveu Joana D’Arc. Além de Joana D’Arc, Michéle Morgan também encarnou Josefina em “Napoleão” (1955) e Maria Antonieta em “O Calvário de uma Rainha” (1956), novamente sob direção de Delannoy, uma trilogia de mulheres que marcaram a História da França. Entre os grandes filmes desta fase ainda incluem a parceria com o diretor Jean Renoir em “As Grandes Manobras” (1955), o astro Yves Montand em “O Homem que Vendeu a Alma” (1955) e o cineasta André Cayatte em “O Espelho de Duas Faces” (1958) – que seria refeito por Barbra Streisand em 1996. Sua filmografia, porém, sofreu grande impacto com a mudança radical de gostos trazida pela nouvelle vague, cujos cineastas desprezavam o cinema comercial francês. Mesmo assim, ela trabalhou com Claude Chabrol em “A Verdadeira História do Barba Azul” (1963). Seu último grande sucesso foi “Benjamin, o Despertar de um Jovem Inocente” (1968), como um condessa que treina um jovem (Pierre Clémenti) nas artes da sedução, e o faz praticar com Catherine Deneuve e com ela própria. Aparecendo cada vez menos, Morgan ainda fez dois filmes de Claude Lelouch, “O Gato e a Rainha” (1975), seu derradeiro papel de protagonista, e “Um Homem, Uma Mulher: 20 Anos Depois” (1986), até se despedir do cinema com “Estamos Todos Bem” (1990), de Giuseppe Tornatore, num desfecho realizado na companhia de Marcello Mastroianni. Michèle Morgan participou de aproximadamente 70 filmes e foi eleita pelo público como a “atriz francesa mais popular” de sua época, em dez ocasiões distintas. Os fãs não podiam se desviar de seu olhar. Mas, de forma irônica pela quantidade de mulheres arrebatadoras que interpretou, sua beleza era considerada fria, melancólica até, o que a tornou pouco vista em comédias e a fez reconhecer, a certa altura: “A tristeza é o meu elemento”. Ao comunicar seu falecimento, a família da atriz resumiu de forma singela: “Os mais belos olhos do cinema fecharam-se definitivamente”.

Entrevista mal-humorada de Jerry Lewis vira maior viral do fim do ano

Uma entrevista em vídeo do lendário ator Jerry Lewis ao site The Hollywood Reporter se tornou o maior viral do fim do ano, graças ao mau-humor do comediante. Durante cerca de sete minutos, que o próprio site classificou como embaraçosos, um contrariado Lewis respondeu ao entrevistador quase exclusivamente com monossílabos: “sim”, “não”, “não mesmo”. O material faz parte de uma série sobre personalidades na faixa dos 90 anos que seguem em atividade. E não é difícil perceber o motivo da má vontade do astro. Afinal, a primeira pergunta de Andy Lewis, editor do Hollywood Reporter, é “Você já pensou em se aposentar?”. Se fosse um desenho animado, os olhinhos de Jerry Lewis teriam revirado em suas órbitas de forma mais óbvia. Mas a insatisfação é fuzilante. “Por quê?”, ele respondeu. Sem pensar, o jornalista tenta novamente: “Não houve nenhum momento em que pensou em se aposentar?” E Lewis apenas repete: “Por quê?”. A entrevista segue com respostas lacônicas até o fim. Afinal, as perguntas também mantém o mesmo padrão. “Qual a diferença entre se apresentar hoje e há 20 anos?” (“Não é diferente”), “Como você mantém o seu material renovado?” (“Trabalhando nele”), “Os seus fãs são diferentes do que eram antes?” (“Não. Ainda são os mesmos”). O único momento em que Jerry Lewis esboça algum tipo de alento é quando responde sobre qual foi a parte favorita de sua carreira. “Quando meu parceiro estava vivo”, disse, em referência a Dean Martin, que morreu em 1995, aos 78 anos. Em compensação, quando o entrevistador ri de uma resposta espirituosa de Lewis, o ator o imita em tom de escárnio. O Hollywood Reporter assumiu o tom ao apresentar o material como a “mais constrangedora entrevista de 2016”. E os sete minutos se transformaram num tormento ainda maior, quando o vídeo repercutiu na imprensa mundial, incluindo a TV americana. Muitos amaram, incluindo o radialista Howard Stern, o produtor Danny Zuker (série “Modern Family”) e o astro Dwayne Johnson. Mas também houve uma avalanche de comentários ridicularizando o repórter hollywoodiano. Diante da repercussão, o próprio site produziu um outro vídeo, disponibilizado no Facebook, abordando os comentários recebidos. Veja abaixo o horror, o horror – são dois vídeos.

Zsa Zsa Gabor (1917 – 2016)

Morreu a atriz Zsa Zsa Gabor, uma das primeiras estrelas a se tornar mais conhecida como celebridade do que por seus papéis. Ela faleceu no domingo (18/12) em sua casa em Los Angeles, aos 99 anos, de uma parada cardíaca, após quase uma década de luta contra diversas doenças. Gabor tinha piorado muito nos últimos dias e seu marido – o nono – convidou seus parentes para que comemorassem com ela seu centenário antecipadamente. A atriz sofreu um infarto e foi levada ao hospital onde os médicos não puderam fazer nada para salvar sua vida. Ela estava com um delicado estado de saúde desde que sofreu um acidente de trânsito em 2002, situação agravada por uma embolia e um derrame em 2005, além de uma fratura de quadril em 2011. A atriz, que ia completar 100 anos em fevereiro, nasceu em 1917 na Hungria e chegou a Hollywood seguindo os passos de sua irmã Eva. Ela começou a carreira com 35 anos, o que não era comum na indústria cinematográfica dos anos 1950. Mas depois de figurar em “O Amor Nasceu em Paris” (1952) conseguiu coadjuvar em mais dois musicais, “Moulin Rouge” (1952), de John Huston, no qual interpretou uma modelo do pintor Toulouse Lautrec, e “Lili” (1953), de Charles Walters. O sucesso destes filmes a levou ironicamente de volta à Europa, rendendo convites para estrelar filmes franceses num grande upgrade em sua carreira: como protagonista. Ela virou a cabeça de um bandido em “O Inimigo Público Nº 1” (1953) e de um toureador em “Luz e Sangue” (1954). Mas o nome nos cartazes franceses não saciaram seu desejo por fama e Zsa Zsa preferiu voltar a coadjuvar em Hollywood, aparecendo em “O Rei do Circo” (1954), ao lado de Jerry Lewis e Dean Martin, e “Destruí Minha Própria Vida”(1956), um drama noir em que disputou com Yvonne de Carlo (a futura Lili Monstro da série “Os Monstros”) quem era a mulher mais fatal. Por esta época, Zsa Zsa começou a aparecer em programas de variedade na TV, arrancando risos do público com seu sotaque, personalidade e carisma marcantes. Daí para fazer rir em sitcoms foi um pulo. Ela foi convidada a participar de um episódio de “The Red Skelton Show” para representar uma “estrela de cinema” e, um ano depois, contratada para interpretar, pela primeira vez, a si mesma num programa de ficção. Não só isso, o título do episódio da série de comédia “The Bob Cummings Show” tinha seu nome: “Vovô encontra Zsa Zsa Gabor”. A exposição fez bem para sua carreira, rendendo-lhe o papel de dona de um clube de strip-tease no clássico “A Marca da Maldade” (1958), de Orson Welles, mas principalmente transformando-a em chamariz de bilheterias de filmes de baixo orçamento. Ela virou a rainha dos filmes B, estrelando produções sensacionalistas como “A Prisioneira do Kremlin” (1957) e principalmente “Rebelião dos Planetas” (1958). Este filme ruim se tornou cultuadíssimo pela trama fetichista, que acompanhava o pouso da primeira espaçonave americana em Vênus, um planeta habitado apenas por mulheres belíssimas e governado por uma rainha despótica (Zsa Zsa). Ela voltou a viver Zsa Zsa Gabor em “Pepe” (1960), comédia estrelada por Cantinflas, e basicamente seguiu sendo um clichê de si mesma, aparecendo também como Zsa Zsa, a “rainha de Vênus”, em “Dois Errados no Espaço” (1962), e Zsa Zsa, a celebridade que sua diamantes, no filme de assalto “Valete de Ouros” (1967). Nos anos 1960, ainda participou de diversas séries de impacto popular, como “Mister Ed”, “A Ilha dos Birutas”, “Bonanza” e até “Batman”, na qual viveu a vilã Minerva. “Famosa por ser famosa”, como chegou a se definir, fazia de tudo para aparecer, investindo na excentricidade. Sua origem estrangeira ajudou a popularizar seu bordão: “querido” com um forte sotaque – porque, como ela dizia, “não lembrava do nome de ninguém”. Mas a personagem Zsa Zsa tinha frases inteiras prontas para o close-up. Sempre com colar de diamantes, ela fazia questão de avisar para quem elogiasse: “Querido, estes são só meus diamantes de trabalho”. Ou: “Nunca odiei um homem o suficiente como para devolver-lhe suas joias”. Suas frases espirituosas eram mais engraçadas e sua vida privada mais cheia de ação que seus filmes e isso a ajudou a permanecer na mídia. Não por acaso, seus romances também tiveram mais astros que suas produções, envolvendo de Frank Sinatra a Howard Hughes. Ela jamais escondeu sua preferência por ricos e famosos. Foram nove maridos ao todo, entre eles Conrad Hilton, dono dos hotéis Hilton, com quem teve sua única filha, Francesca. Hilton nunca acreditou que a menina fosse sua e a deixou fora de sua herança. Graças à voracidade sexual e a ostentação que os tabloides transformaram em lenda, a atriz acabou quebrando barreiras em Hollywood ao continuar vivendo personagens glamourosas com 60 anos de idade – como na comédia “O Que Toda Mulher Tem” (1978). Zsa Zsa transcendeu a idade e qualquer papel para se dedicar a viver Zsa Zsa Gabor em tempo integral a partir dos anos 1980. Interpretou variações dela mesma em séries tão diferentes quanto “O Barco do Amor”, “Knots Landing”, “Pee Wee’s Playhouse”, “Um Maluco no Pedaço” e “Cybill”, além de aparecer em filmes de sucesso como “A Hora do Pesadelo 3: Os Guerreiros dos Sonhos” (1987), “Corra Que a Polícia Vem Aí 2 1/2” (1991), “A Família Buscapé” (1993) e “A Volta da Família Sol Lá Si Dó” (1996), seu último trabalho, aos 79 anos. Sua vida pessoal continuou rendendo notícias por anos, principalmente por conta de seu último casamento em 1986, com Frederick von Anhalt, 30 anos mais novo, que se apresentava como príncipe alemão, mas que tinha uma ficha corrida de pelo menos 15 problemas judiciais. Ainda assim, ficaram juntos até a morte dela. A atriz manteve o mesmo temperamento e atitude inabalável até o fim. Mas os tempos mudaram enquanto ela permaneceu Zsa Zsa. E, infelizmente, isso acabou levando-a para a cadeia. Detida por dirigir embriagada em alta velocidade, ela esbofeteou o policial que teve a audácia de pará-la em 1989. Afinal, ela era uma estrela, como sua carteira de motorista vencida poderia facilmente comprovar. Ou o simples fato de estar dirigindo um Rolls-Royce – com um porta-bebidas cheio de whisky. Passou três dias presa e prestou 120 horas de trabalho comunitário. Mas adorou a atenção da mídia durante todo o período e pôde até estrelar um novo filme – um documentário sobre o incidente. Em 1992, publicou suas memórias, “Uma Vida Não É Suficiente”, com revelações sobre seus maridos e amantes. Sobre sua preferência por maridos bem-sucedidos, afirmou: “Eu quero um homem que seja bondoso e compreensivo. É demais pedir um milionário?”. Outra: “Um homem apaixonado está incompleto até que esteja casado. Então, está acabado”. No livro, ela também se definiu como uma ótima dona de casa. “Toda vez que me divorcio, eu fico com a casa”.

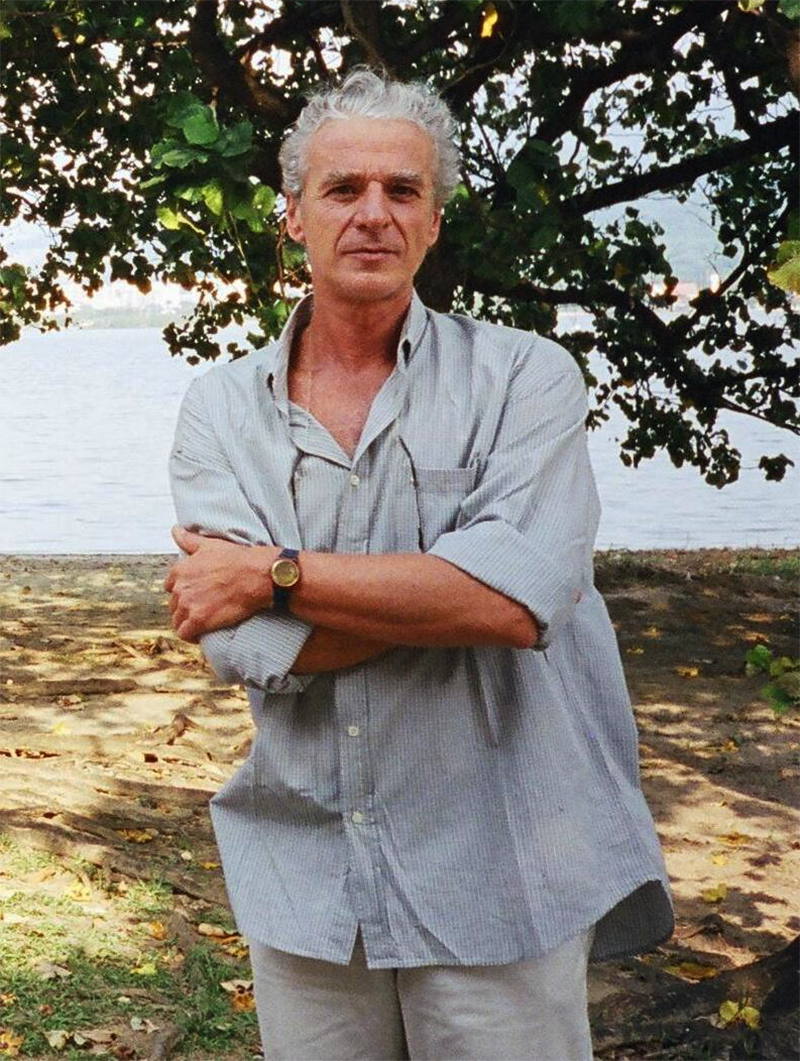

Andrea Tonacci (1944 – 2016)

Morreu o cineasta Andrea Tonacci, um dos principais nomes do cinema marginal brasileiro. Ele faleceu na sexta-feira, vítima de câncer no pâncreas. Tonacci nasceu em Roma, na Itália, em 1944, e se mudou com a família para São Paulo aos 10 anos. Fez sua estreia no cinema com o curta “Olho por Olho” (1966), feito na mesma época e com a mesma equipe de “Documentário”, de Rogério Sganzerla, e “O Pedestre”, de Otoniel Santos Pereira. Seu primeiro longa, “Bang-Bang” (1971), com Paulo Cesar Pereio numa máscara de macaco, se tornou um marco do cinema marginal brasileiro, como ficou conhecida a geração contracultural, que reagia ao intelectualismo exacerbado do Cinema Novo. A ditadura militar não distinguia entre os dois movimentos e tratava de dificultar a exibição por igual. Por isso, o filme teve carreira restrita a cineclubes no Brasil, mas acabou escolhido para a prestigiada Quinzena dos Realizadores do Festival de Cannes. Rodada em Belo Horizonte, a obra trazia Pereio mascarado e delirante, em fuga de sujeitos estranhos, e pode ser interpretada como alegoria à falta de saídas diante da ditadura. Ele também provocou a ditadura com o curta “Blábláblá” (1968), em que o ator Paulo Gracindo vivia um ditador demagógico. Mas não demorou a abandonar as alegorias para mostrar o que realmente acontecia no país, aproximando-se da linguagem documental e se especializando em temas da cultura indígena. Em curto período, ele dirigiu filmes como “Guaranis do Espírito Santo” (1979), “Os Araras” (1980) e “Conversas no Maranhão” (1977-83). Nos anos 1990, fez apenas um documentário sobre a “Biblioteca Nacional” (1997) para ressurgir com força na década seguinte com seu filme mais impactante, “Serras da Desordem” (2006), que resgata a história do massacre da tribo Awá-Guajá nos anos 1970 na Amazônia, a partir do ponto de vista de um sobrevivente. Combinação de documentário com ficção, o longa venceu os prêmios de Melhor Filme, Direção e Fotografia no Festival de Gramado. E recentemente entrou na lista dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos, elaborada pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine). O último filme de Tonacci foi “Já Visto Jamais Visto” (2014), no qual o cineasta revisita suas memórias com registros inéditos de imagens de família, viagens, projetos inacabados, etc. No começo do ano, ele completou o balaço com uma homenagem e retrospectiva no Festival de Tiradentes, em celebração aos seus 50 anos de carreira.

Bernard Fox (1927 – 2016)

Morreu o ator galês Bernard Fox, até hoje lembrado como o doutor Bombay na série clássica “A Feiticeira”. Ele faleceu em Los Angeles na quarta-feira (14/12), aos 89 anos, após sofrer insuficiência cardíaca. Fox, na verdade, nasceu Bernard Lawson, em 11 de maio de 1927, no País de Gales. Filho de atores de teatro, estreou nos palcos ainda bebê, quando os pais precisaram de uma criança para uma peça. Na pré-adolescência, já trabalhava como assistente de diretor de um teatro. Entre 1958 e 1959, ele estrelou a série britânica “Three Live Wires”, comédia sobre três jovens que trabalhavam no mesmo departamento de uma loja de eletrodomésticos. Mas o amor mudou o rumo de sua carreira. Após se casar com a atriz americana Jacqueline Holt, com quem contracenou numa peça, ele acabou se mudando para os EUA em 1962, onde acabou acumulando participações em séries clássicas. Ele apareceu em séries tão diferentes quanto “Combate”, “Perry Mason”, “Jeannie É um Gênio”, “O Agente da UNCLE”, “James West”, “E As Noivas Chegaram”, “Daniel Boone”, “O Rei dos Ladrões”, “Têmpera de Aço”, “A Família Dó-Ré-Mi”, “Galeria do Terror”, “Columbo”, “Barnaby Jones”, “M*A*S*H”, “Os Gatões”, “Ilha da Fantasia”, “Casal 20”, “O Barco do Amor”, “A Supermáquina”, “Duro na Queda” e “Assassinato por Escrito”, entre outras. Mas é mais lembrado por dois papéis marcantes. O ator teve participações recorrentes nas séries de comédias “Guerra, Sombra e Água Fresca” (1965–1971), na qual interpretou o Coronel Rodney Crittendon, um oficial britânico prisioneiro de guerra, e principalmente em “A Feiticeira” (1964–1972), onde roubou as cenas como o Dr. Bombay, um médico de bruxas que tratava doenças sobrenaturais com sintomas bizarros. Bombay costumava atender chamados de emergência de Samantha (Elizabeth Montgomery) nas horas mais impróprias, sendo geralmente convocado em seus momentos de laser – ele sempre aparecia em meio a uma nuvem de fumaça, por vezes trajado à rigor para uma noite na ópera, outras vez com traje de mergulho, equipamento de alpinismo e até enrolado em uma toalha, prestes a tomar banho. Bombay fez tanto sucesso que Bernard voltou a interpretá-lo em mais duas atrações: no spin-off “Tabitha”, dos anos 1970, centrado na filha de “A Feiticeira”, e mais recentemente na novela “Passions”, dos anos 2000, passada numa cidade onde ocorriam alguns eventos sobrenaturais. Bombay apareceu duas vezes na cidade para atender a bruxa Tabitha, inspirada na personagem de “A Feiticeira”. No cinema, ele ainda coadjuvou em “Aguenta Mão” (1966), musical de rock com a banda inglesa Herman’s Hermits, no filme derivado da série “Os Monstros”, “Monstros, Não Amolem” (1966), e nas comédias “Herbie – O Fusca Enamorado” (1977) e “De Volta aos 18” (1988). Mas sua filmografia chama mais atenção por um detalhe curioso. Ele foi o único ator de “Titanic” (1999) que já tinha afundado com o navio antes. No início da carreira, Bernard figurou como um marinheiro em “Somente Deus por Testemunha” (1958), o melhor filme sobre o naufrágio do Titanic até James Cameron dirigir a sua famosa versão. Curiosamente, seus dois personagens sobreviveram em ambas as filmagens. Seu último filme foi “A Múmia” (1999) e sua última aparição na TV aconteceu na série “Dharma & Greg” em 2001.

Alan Thicke (1947 – 2016)

Morreu o ator, roteirista e músico canadense Alan Thicke, conhecido principalmente pelo papel do patriarca Jason Seaver na série “Tudo em Família” (Growing Pains). Ele teve um ataque cardíaco enquanto jogava hóquei com seu filho Carter nesta quarta-feira (14/12), aos 69 anos, confirmou seu agente. Thicke nasceu em Ontário em 1947, e foi indicado a três prêmios Emmy por seu trabalho como roteirista de especiais de variedade no fim dos anos 1970. E chegou até a comandar um late show, “The Alan Thicke Show”, antes de se destacar como ator. “Tudo em Família” foi ao ar entre 1985 e 1992 na rede americana ABC e deu a Thicke fama mundial. Ao viver o psiquiatra Dr. Jason Seaver, pai de família que trabalha em casa, enquanto a mãe retoma a carreira de jornalista, Thicke marcou época, divertindo, ensinando valores e apontando mudanças na dinâmica familiar tradicional. De alguma forma, a cada episódio, ele sempre encontrava o equilíbrio entre as obrigações profissionais, as tarefas domésticas e o cuidado dos filhos, transformando-se num um dos primeiros e com certeza o mais popular “dono de casa” bem-sucedido da televisão. O elenco da série incluía Joanna Kerns, Kirk Cameron, Tracey Gold, Jeremy Miller e até um jovem chamado Leonardo DiCaprio. “Tenho muito orgulho do papel e de tudo que a série fez por mim e pela minha família. Se for por isso que lembrarem de mim quando morrer, estarei perfeitamente confortável com isso”, chegou a dizer Thicke em entrevista recente. Mas Thicke também ficou conhecido por compor os temas musicais de séries clássicas como “Hello, Larry”, “Arnold” (Diff’rent Strokes) e “Vivendo e Aprendendo” (The Facts of Life). Longe de estar aposentado, ele vivia aparecendo na TV nas mais diferentes séries, chegando a ter participação recorrente em “How I Met Your Mother”, na qual interpretava uma versão fantasiosa de si mesmo. Recentemente, também deu as caras em “Scream Queens”, “Grandfathered” e em dois dos maiores sucessos de 2016, “This Is Us” e “Fuller House”. Thicke foi casado duas vezes e tem três filhos. Um deles também se tornou famoso: Robin, o cantor do sucesso pop “Blurred Lines”.