The Square simplifica o que Buñuel já transformou em clássicos

Nas premiações em festivais, “The Square – A Arte da Discórdia” vem se mostrando imbatível. Venceu a Palma de Ouro deste ano em Cannes, foi considerado o melhor de 2017 no European Film Awards e será o provável favorito ao Oscar de Filme Estrangeiro, mas toda essa festividade não esconde as contradições que o filme oferece. Na sessão prévia para os jornalistas havia uma parte entusiasmada saudando como obra-prima, assim como um grupo se reservava o direito de fechar a cara e sair do cinema em silêncio.

Nem tanto o céu, nem tanto o inferno. “The Square”, em princípio, funciona bem como sátira da crise de valores políticos sociais e culturais que andam assolando nosso mundinho, mas, no decorrer, o que parece incisivo, descamba para o usual.

Como muito do que é produzido hoje, o filme é oportunista e conveniente.

Oportunista, porque trata o mal-estar europeu em lidar com o drama dos refugiados como se fosse um “case” publicitário, e conveniente pelo modo como ligeiramente escamoteia a questão social para centrar-se no papel que a arte adquiriu dentro dos museus no século 21.

Está tudo interligado? Não, cada assunto merece uma discussão à parte.

O diretor sueco Ruben Östlund, que antes criou outro sucesso, “Força Maior” (2014), sobre uma avalanche nos Alpes, agora desloca sua atenção para mais perto de casa. “The Square” desenvolve-se em Estocolmo, onde um curador do museu, Christian (Claes Bang), manobra suas exposições na vanguarda da arte moderna. É um sujeito fino, suave, e o filme é projetado para desconstruí-lo. Perto do começo, ele é roubado e se diverte com o fato de ser feito de bobo. Duas horas depois, Christian se arrasta no meio da chuva, vasculhando sacos de lixo quase como um mendigo.

O título refere-se a um trabalho instalado no pátio do museu: um pequeno quadrado vazio delimitado por uma luz de neon. Na placa, a artista refere-se a obra como “um santuário de confiança”, onde quem entrar, deve compartilhar direitos e obrigações iguais. Parece um pouco vago? O que um quadrado vazio é capaz de ativar no público?

A conceito em si é de grande beleza. É um quadrado no chão, mas podia ser um papel em branco, um cartaz, uma tela de cinema. O diretor Östlund usa os limites da figura geométrica, para demonstrar como se comporta o pacato cidadão do século 21. Na visão de Östlund, pensamos de uma forma, mas agimos de outra, muito diferente. O idioma que descreve a instalação sugere que o estado natural da humanidade tende para o equilíbrio e a justiça – ou que estes podem pelo menos ser alcançados como ideia. Mas quando esse pensamento é levado para o mundo real, é claro, o caos ocorre e, através de suas vinhetas um tanto calculadas, que a trama avança. Seja por meio de uma cena de encontro sexual onde um preservativo usado torna-se uma questão de disputa e desconfiança impagáveis, ou numa discussão da diretoria do Museu, onde a todo momento se fala em arte, mas quase ninguém parece interessado no produto, e sim em debater sua repercussão.

Christian pensa em si mesmo como uma pessoa decente e justa. Mas sua visão de si mesmo é seletiva. Quando ele está se sentindo bem, ele dá dinheiro aos mendigos; Quando está preocupado e distraído, ele os ignora. Ele é um progressista boa praça e justo em teoria, mas quando as pessoas menos privilegiadas que ele cometem a injustiça de enfrentá-lo, ele se irrita e esbraveja. No fundo, sua preocupação maior reside em administrar os grupos de pressão que giram em volta, as panelinhas, para manter seu status quo. Que o ator Claes Bang consiga transformar este protagonista num sujeito encantador, mesmo que o filme interrogue seu privilégio e sua própria natureza, certamente é uma conquista.

Outro ponto admirável e que rende bem em “The Square” é o potencial de encenador de Östlund. O diretor tem um domínio de quadro, de tempo, de comicidade fabulosos. É muito estimulante como ele associa imagens de “quadrados” no filme todo, até mesmo a espiral de uma escada, a certa altura, sugere que o personagem está preso num cercado.

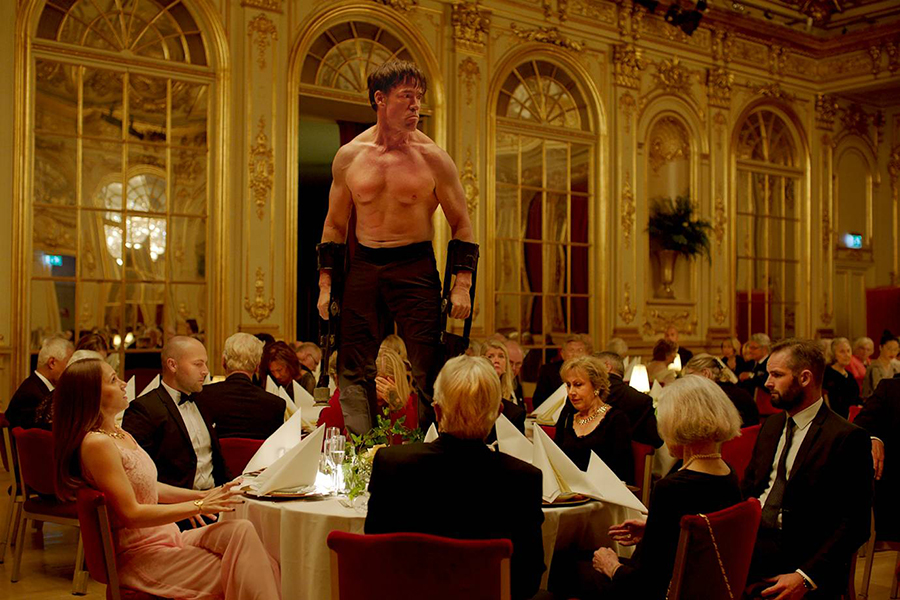

Östlund também tem uma predileção para criar cenas provocativas, que alguns espectadores vão adorar. Seus alvos maiores são os limites da correção política e a pompa pequeno burguesa. O ataque mais delicioso que desfere, acontece num jantar de gala de museu. O evento é interrompido por um homem que finge ser um primata (interpretado por Terry Notary, o dublê americano que viveu o macaco Rocket na trilogia “Planeta dos Macacos”). A experiência primeiro é tomada por todos como divertida mas, eventualmente, o artista extrapola os limites e, então, as pessoas furiosas, esquecem-se dos bons modos e partem para espancá-lo com selvageria.

A cena reitera algumas das questões-chave no coração de “The Square”: quando deixado para seus próprios dispositivos, a humanidade encontra equilíbrio ou se desintegra em agressores? Ou numa sociedade moderna, onde se estabelece a fronteira da civilização? Claro, nada disso é novo. Luis Buñuel desferiu ataques muito mais obscenos a tradição em seus clássicos “O Anjo Exterminador” (1962) e “O Discreto Charme da Burguesia” (1972).

“The Square” tem uma maneira incrivelmente clara e simplificada de fazer as mesmas perguntas.